Valeggio

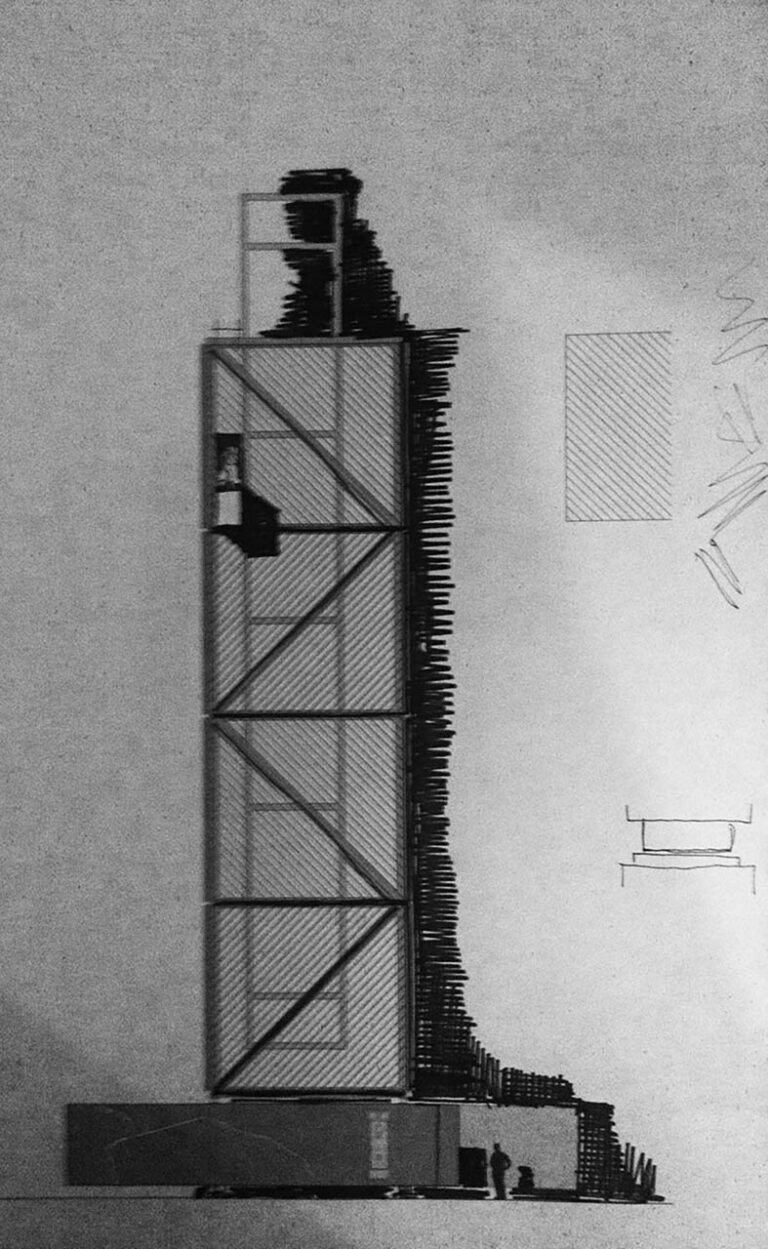

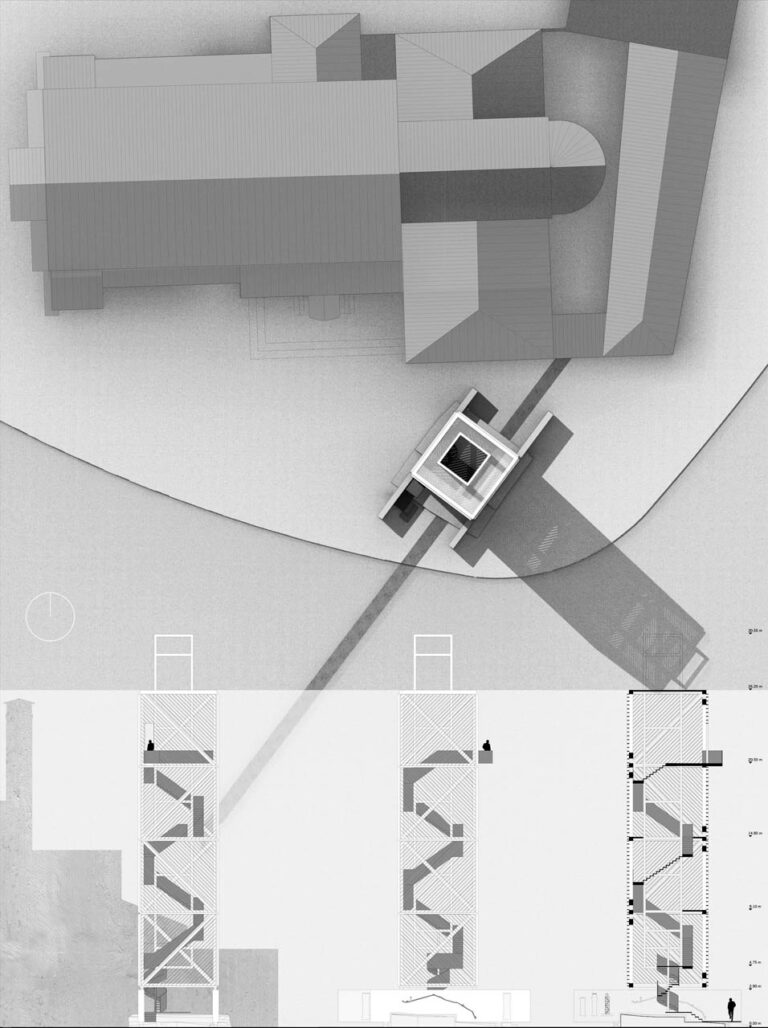

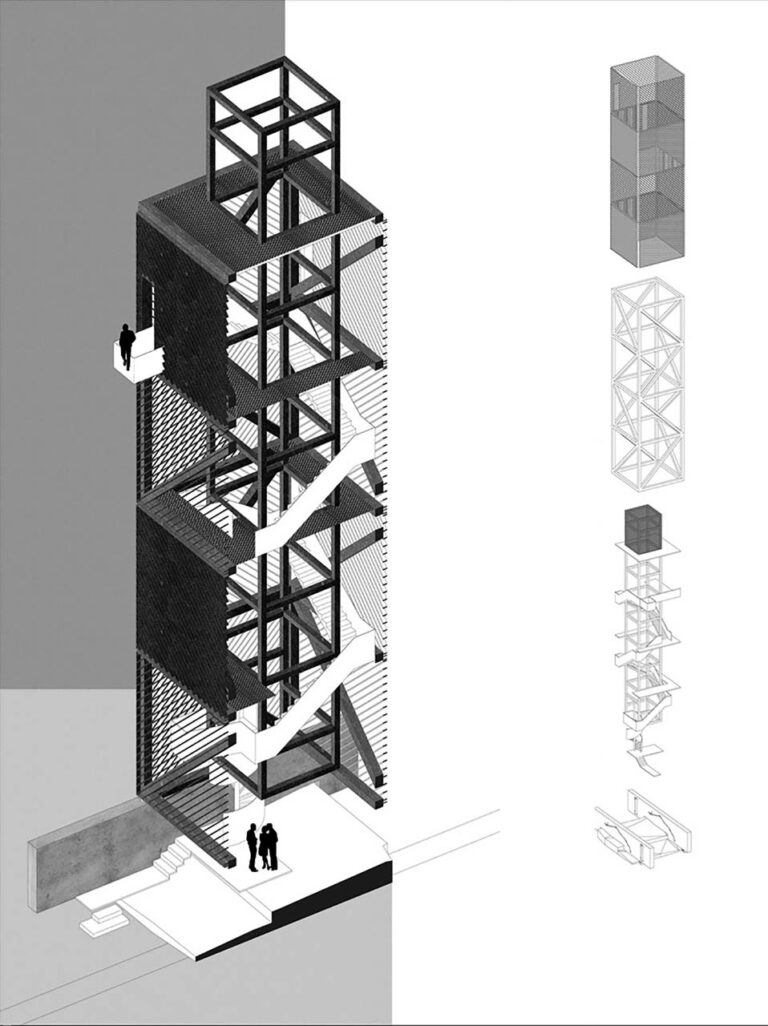

Ricostruzione della Torre di Valeggio sul Mincio

Tra terra e cielo

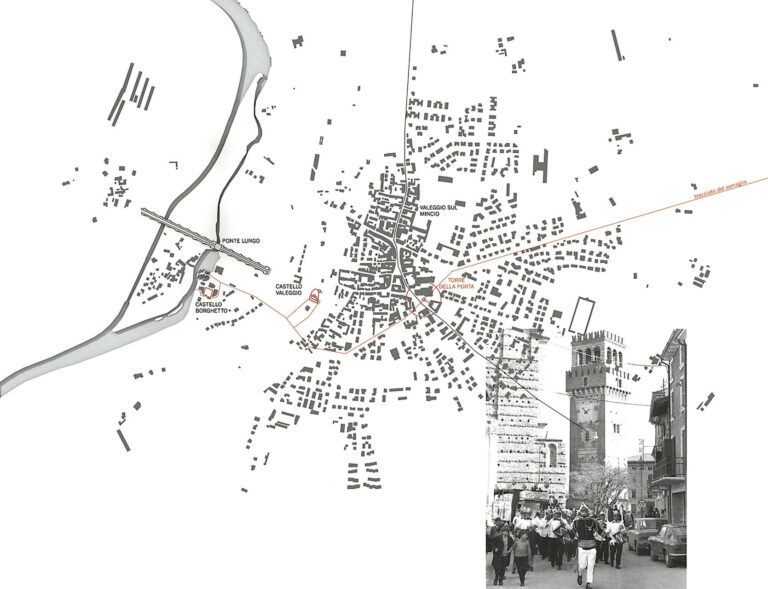

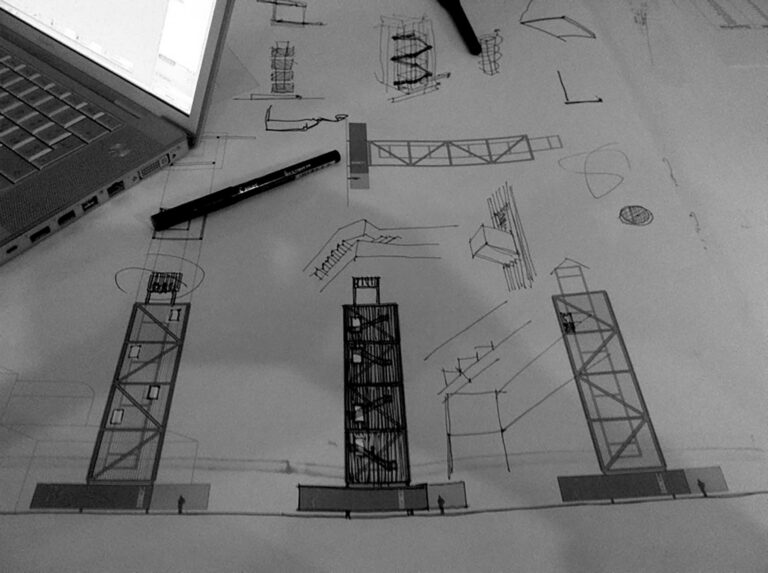

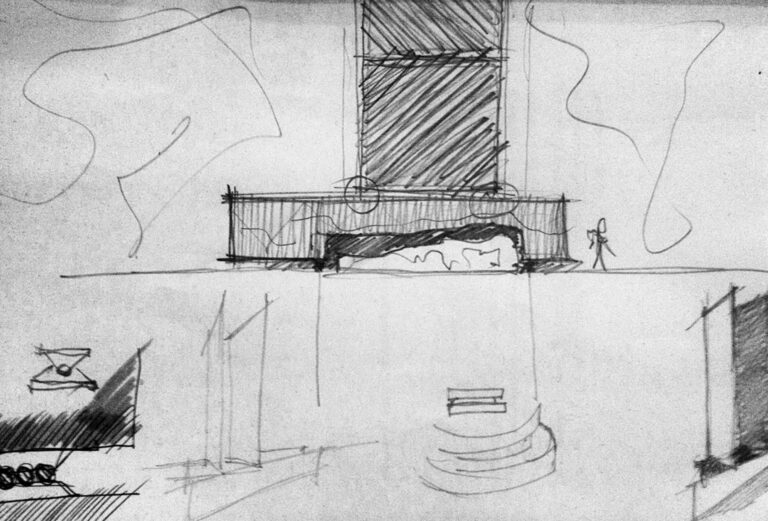

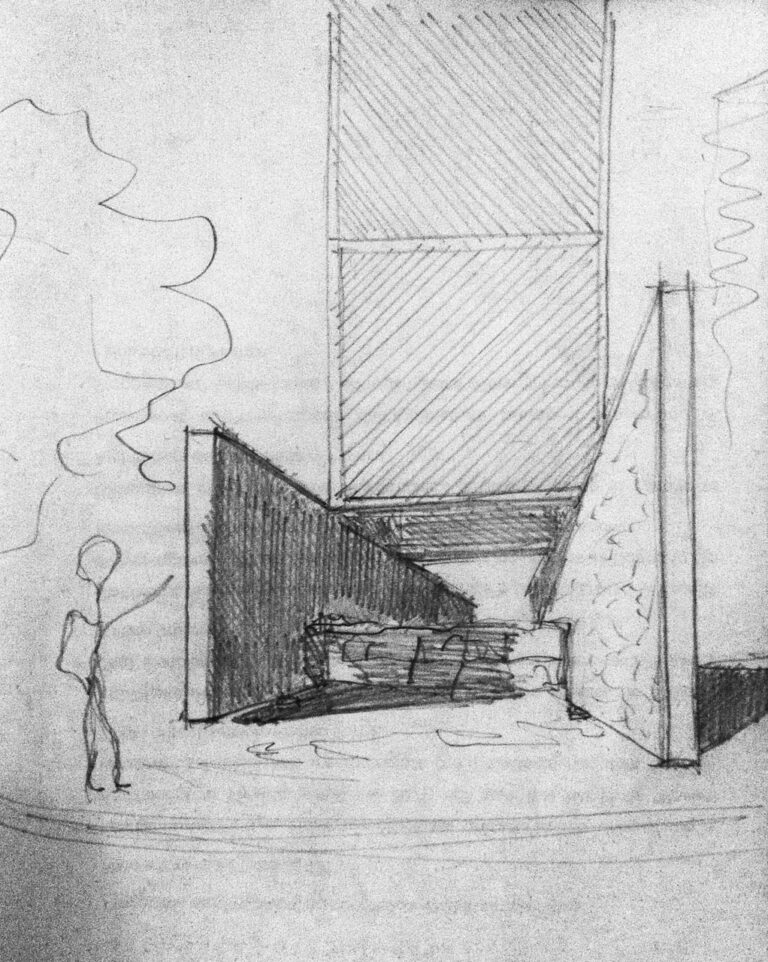

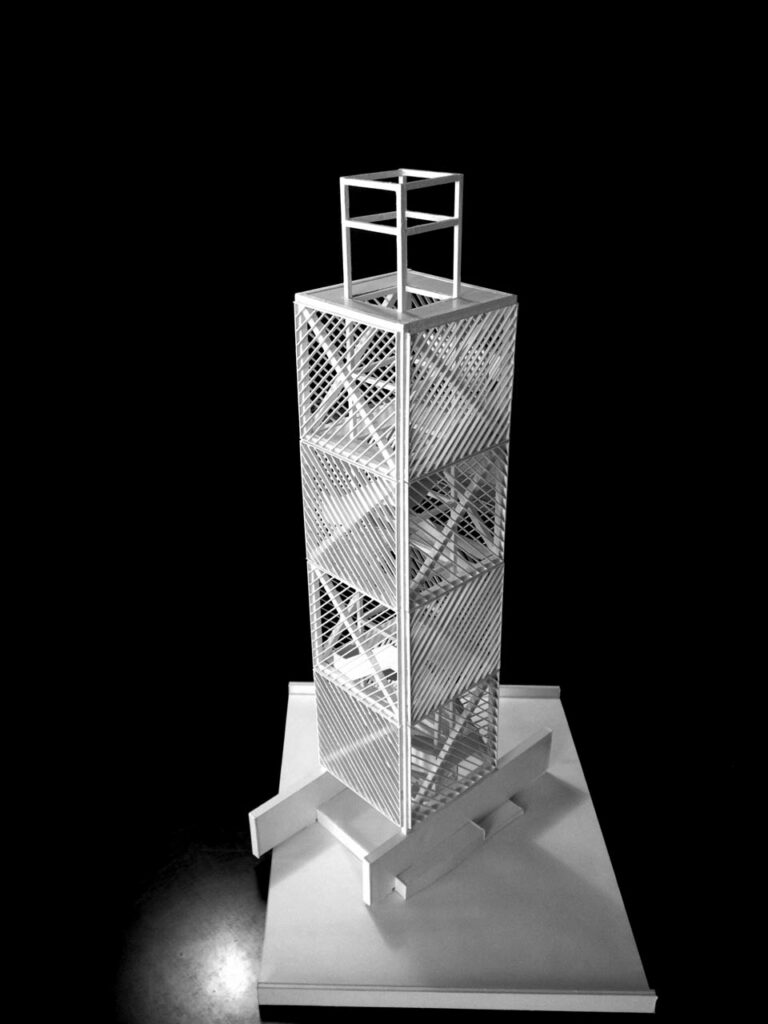

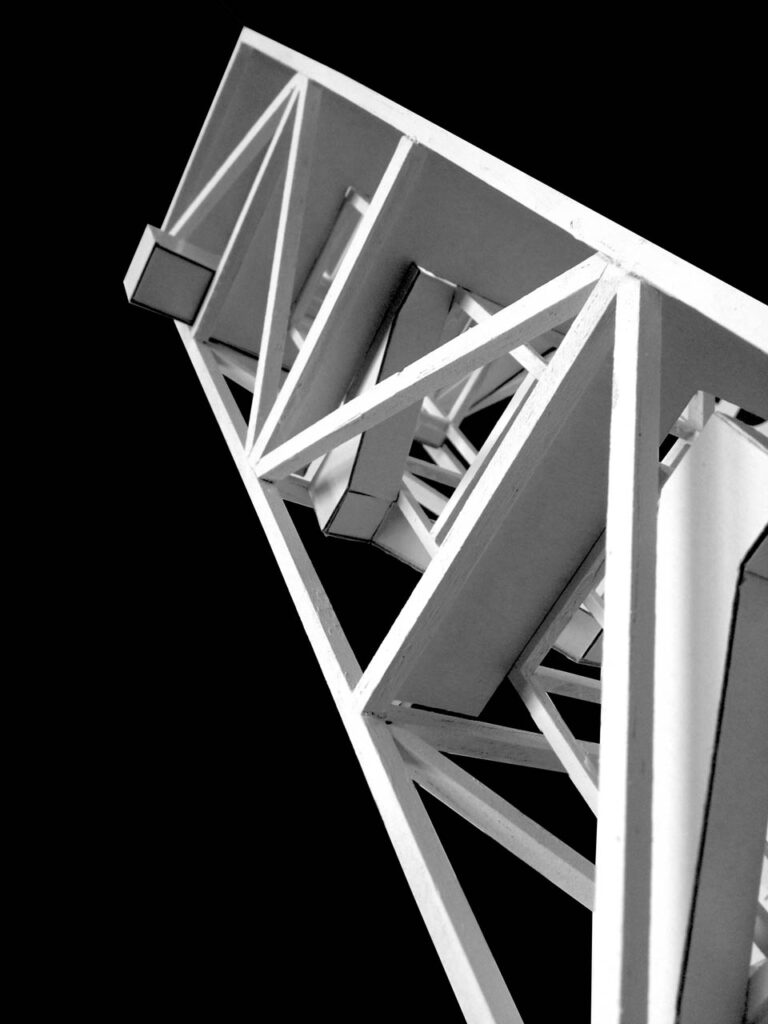

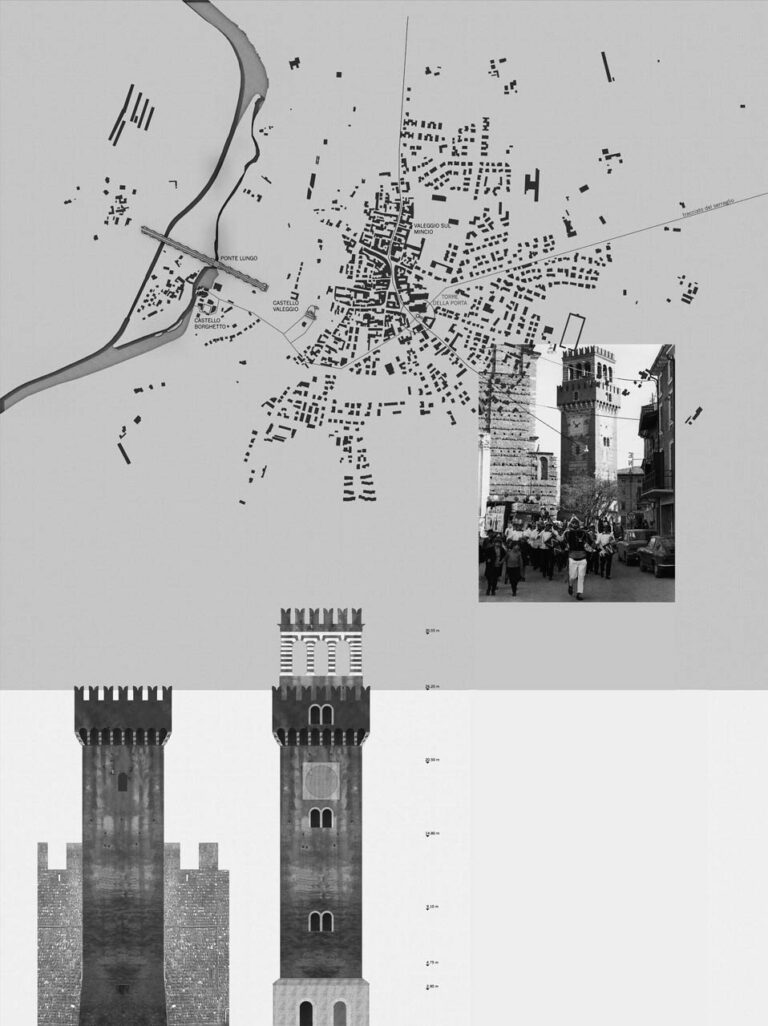

Nella più recente storia di Valeggio sul Mincio, un grande evento rimane impresso: il crollo della torre campanaria il 21 gennaio 1977. La torre, edificata nel medioevo, subì vari adattamenti nel corso dei secoli e costituiva un simbolo per la cittadinanza, ancora oggi ciò perdura nella memoria delle persone nonostante il ricordo sia delegato alla presenza di una rovina. La torre fu edificata sul finire del medioevo per difendere l’accesso orientale di Valeggio; presidio dell’unica porta di accesso al paese per chi provenisse da sud dalla pianura mantovana. Essa era parte della possente opera fortificatoria, il Serraglio, costituita da una cortina murata alta circa 16 m, intervallata da torri ogni circa 80 m e protetta da un vallo esterno. Questa muraglia dal borgo fortificato sulla riva sinistra del Mincio (Borghetto) si snodava fino e oltre Villafranca per una lunghezza di circa 13 km. Decaduta la funzione militare alla quale era posta la torre divenne per secoli rudere abbandonato o utilizzato come abitazione sino al Seicento quando, in occasione della costruzione della nuova chiesa parrocchiale nell’area attigua, venne ri-destinata alla funzione di campanile. A partire dal 1886 vennero intrapresi i lavori di soprelevazione di circa 10 m, occasione in cui venne incrementato il numero di campane, applicato l’orologio e, per compensare l’aumento dei carichi, ampliato il basamento. Operazione questa evidentemente insufficiente dato che l’esito di questi lavori è stato il rovinoso crollo degli anni Settanta. L’edificio a torre rappresenta nell’immaginario collettivo e dell’architettura uno dei tipi più carichi di significato. La torre è strumento simbolico ed edificio araldico. Quando entrambe le vocazioni trovano simbiosi in un’unica opera e donano attraverso il manto della storia un rinnovato giudizio compositivo, l’edificio di per sé trascende la propria natura percorrendo all’infinito l’interno dell’immaginario ed oltre nella storia dei luoghi e delle genti che li abitano. Un memoriale di laterizio e pietra che presuppone la totale accondiscendenza di chi lo osserva trasmigrando nel tempo il concetto di necessità verso quello di appartenenza. Ove, infatti, la torre dismette le proprie peculiari funzioni militari diviene oggetto totemico, segnale di civiltà attorno al quale i luoghi si radunano istintivamente in cerca di quella identità di cui necessitano al fine di mantenere perenne un innato concetto di appartenenza. In passato il più grave affronto del conquistatore sui soggiogati era la distruzione delle torri, non solo per ovvie questioni militari ma anche e soprattutto con l’intendo di annichilire l’identità del popolo conquistato. Allo stesso modo chi emergeva singolarmente nella società o chi si tributava un nuovo ordine sociale, anteponeva ad ogni altra realizzazione quella di una torre. Le veronesi Torre del Gardello, Torre dei Lamberti e Torre del Palazzo di Ezzelino delimitano lo spazio della strabiliante Piazza delle Erbe e fungono ancor oggi da punto di riferimento geografico e territoriale, al pari del Torrazzo di Cremona o della bresciana Torre del Pegol. Sin dal suo crollo sono stati innumerevoli i tentativi di ricostruire il monumento perduto anche attraverso la costituzione di comitati al fine di raggiungere una sorta di com’era e dov’era. Oggi l’attualità del dibattito ci porta a ribadire l’importanza storica e simbolica di tale manufatto e a predisporre un progetto necessariamente contemporaneo e che, consapevole della propria importanza, possa costituire un palinsesto ove sono impresse tutte le storie della torre fino a quella più recente del crollo. A supporto di questa operazione già il Magagnato in un suo intervento pubblico al riguardo della ricostruzione della torre di Valeggio aveva affrontato il problema escludendo a priori una ricostruzione “alla maniera”. La soluzione proposta nel progetto proviene dalla revisione degli eventi storici e la presa d’atto dei manufatti che li hanno scanditi, producendo infine un modello distante, traslazione per analogia di ciò che davvero sostanziava il manufatto crollato. Così nel progetto il basamento, costituito da due setti paralleli in calcestruzzo che scorrendo sfalsati si dispongono a segnare l’antico tracciato del Serraglio, sostiene un traliccio metallico definito dalle medesime originali misure ergendosi sino alla quota dell’originaria torre scaligera. Sulle superfici dei setti incise in bassorilievo, all’interno ed all’esterno, le sono riprodotte le informazioni storiografiche sul Serraglio e sulla storia del luogo e della torre. La struttura metallica, sovrapposizione geometrica di esaedri spaziali, diviene declinazione contemporanea dei contenuti tecnici necessari all’edificazione di una torre. Il riferimento loquace a certe sperimentazioni geometriche di Sol LeWitt e Costantino Dardi definisce un ambito di appartenenza linguistica necessaria a strutturare il progetto nel suo rapporto teorico con la modernità. Allo stesso modo la membrana di rivestimento assume un valore duplice al fine di garantire una necessaria volumetria e di costituzione di un involucro effimero tale da comprimere lo spazio empatico della risalita. All’interno del traliccio un’ulteriore struttura secondaria che fuoriuscendo raggiunge la quota della soprelevazione ottocentesca funge, nella parte apicale del belvedere, da lanterna della torre. Il ricordo e la riproposizione dei percorsi tortuosi e insicuri all’interno di antiche torri medievali è un lessico a cui è stato attribuito un necessario senso di riedizione. Nello spazio che separa i due tralicci s’inserisce una scala che termina alla quota di 20.50 m con un affaccio a sbalzo sul paesaggio circostante che garantisce al visitatore un inedito punto di vista sulla piana tra Valeggio e Mantova altrimenti oggi precluso ovunque. Questo brano progettuale in realtà racchiude in sé forse l’unico modo in cui tutte le storie della torre di Valeggio e del Serraglio potrebbero essere ripercorse all’interno un unico progetto che altro non avrebbe potuto essere se non l’inizio di un’altra straordinaria storia.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

con

Andrea Castellani

Progetto strutture e impianti

Ingegneria Pivetta srl

Anno

2010