Rivoli

Scuola Elementare Scuola d’infanzia Asilo Nido Parco Didattico

Concreto

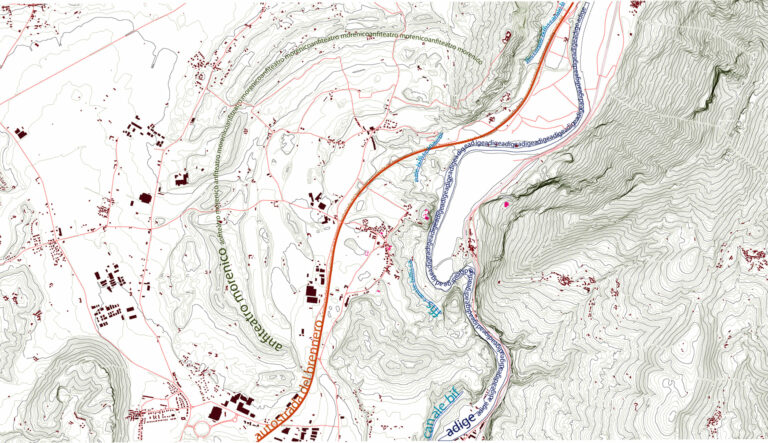

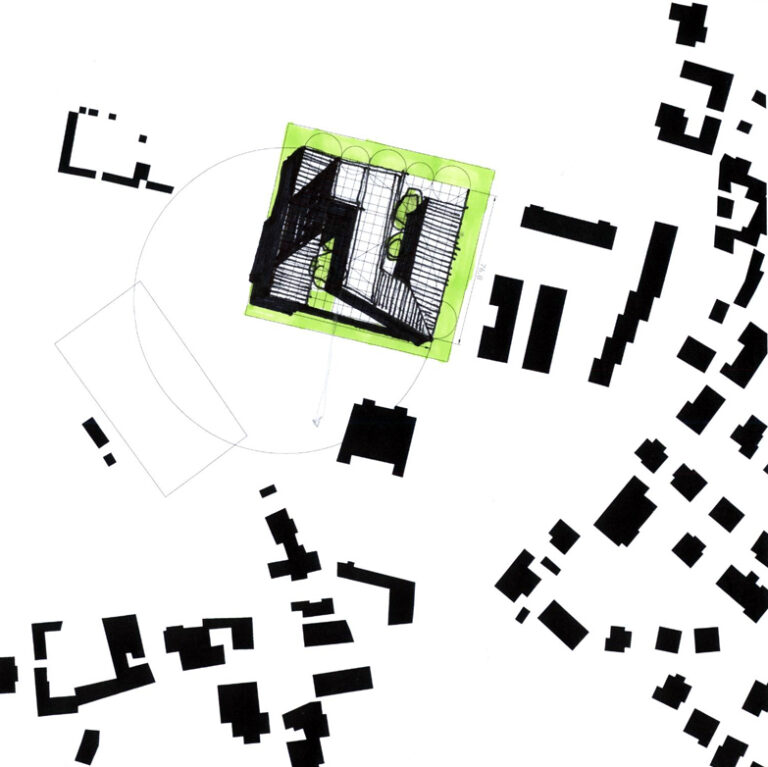

Sono tre i nodi sostanziali che attraverso questo progetto ci siamo proposti di risolvere. Il primo riguarda la rielaborazione dell’esperienza propria, nel senso autobiografico del ricordo più o meno piacevole, troppo spesso meno, delle scuole frequentate durante l’infanzia; non ovviamente dal punto di vista didattico, ma di quello edilizio. Come è noto il patrimonio scolastico italiano non si manifesta all’altezza né della prassi didattica né, tantomeno, delle necessità di tipo propriamente edilizio. Un panorama a volte agghiacciante, sospeso tra strutture obsolete, incuria e disinteresse in quello che invece dovrebbe essere il territorio costruito più vitale di ogni società, il primo vero investimento sul proprio futuro. Nonostante convegni e mostre, altri sembrano essere i nodi tematici e il sistema non sembra in grado di interessarsi effettivamente e radicalmente al problema scolastico, come se l’ambito educativo e l’architettura, che ne dovrebbe definire i luoghi, non fosse più oggetto di vero interesse e confermando come a quanto poco valgano certi concorsi palcoscenico privi di ogni speranza realizzativa. Il secondo fa riferimento alla necessità di rispondere ad una esplicita richiesta per un edificio innovativo, destinato a durare e adeguato negli aspetti didattico ed energetico; pronto ad essere potenzialmente dimenticato per le prossime decine di anni. Infatti, se da un lato la volontà politica e normativa di richiedere edifici particolarmente performanti dal punto di vista tecnico si scontra con l’incapacità quotidiana delle amministrazioni nel gestirli e mantenerli, dall’altro in noi perdura l’idea di un’Architettura destinata a rimanere, fatta di pochi e semplici elementi, chiaramente e orgogliosamente fuori moda forse, ma a cui il tempo forse darà ragione. L’edificio, l’architettura, non dovrebbe essere un peso per la collettività ma la soluzione. «Le pietre dovranno lisciarsi al passaggio delle persone», il tempo e le generazioni di studenti dovranno fare la propria parte nel far divenire l’architettura non vecchia e obsoleta, ma antica e disponibile a qualsiasi ulteriore o diverso uso, secondo il costume, noto, dei buoni progetti. Il terzo nodo ha come presupposto il costituire una sorta di punto e a capo rispetto all’edilizia del territorio su cui si insedia. Un contesto edilizio spesso desolante costituito da piccole abitazioni ed enormi edifici produttivi o commerciali, incastrati e in contrasto con un ambiente paesaggistico al contrario di notevole valore. L’ennesima prova nel cimentarsi in un contesto fortemente definito, quindi, cercando di organizzare il progetto secondo esclusive condizioni di relazione con il proprio essere parte del luogo al fine di reinventarlo. In questo caso il comprensorio geografico di Rivoli Veronese, tra i più interessanti dell’area ad est del Garda, si rivela compresso tra il canyon di Ceraino, che l’Adige ha scavato al suo sbocco nella Pianura Padana, e il recinto dell’anfiteatro morenico creatosi nell’ultima glaciazione. Una formazione geologica unica in Europa per dimensioni e perfezione orografica. La coltura della vite e del frumento sono gli ancestrali segni che il lavoro dell’uomo ha lasciato sulla terra. Muri di confine in sasso tra le proprietà suddividono il tessuto in comparti indifferenti a orografia e presenza umana. Sopra questa camera ambientale le opere, nonostante tutto, si mitigano e trovano una certa naturalezza espressiva. Il paesaggio in qualche modo è riuscito, fino ad oggi, ad assorbire l’atto edificatorio e non il contrario.

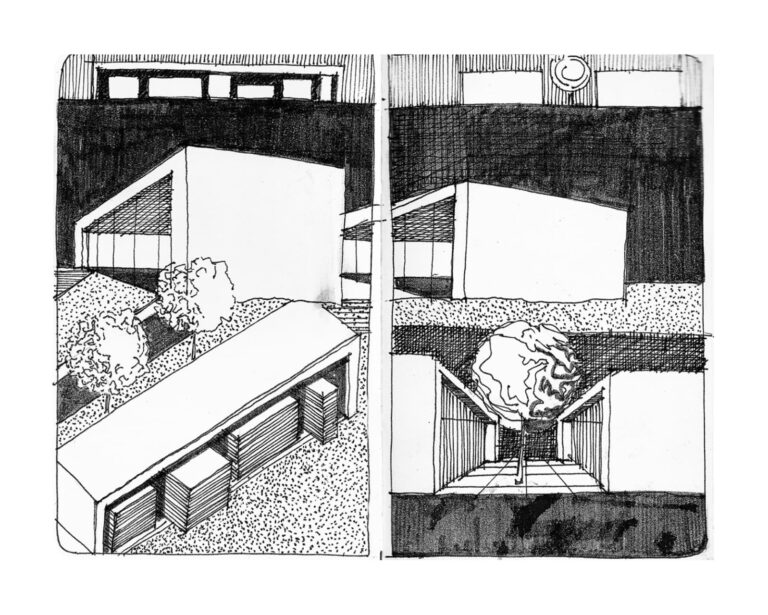

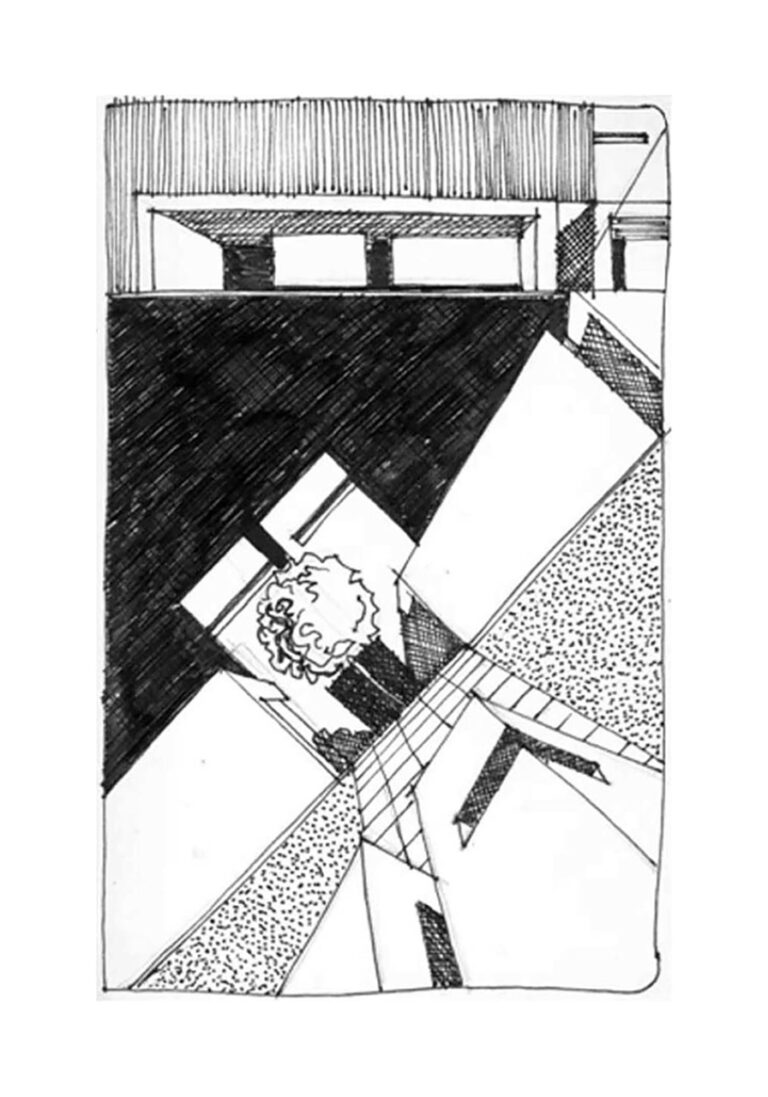

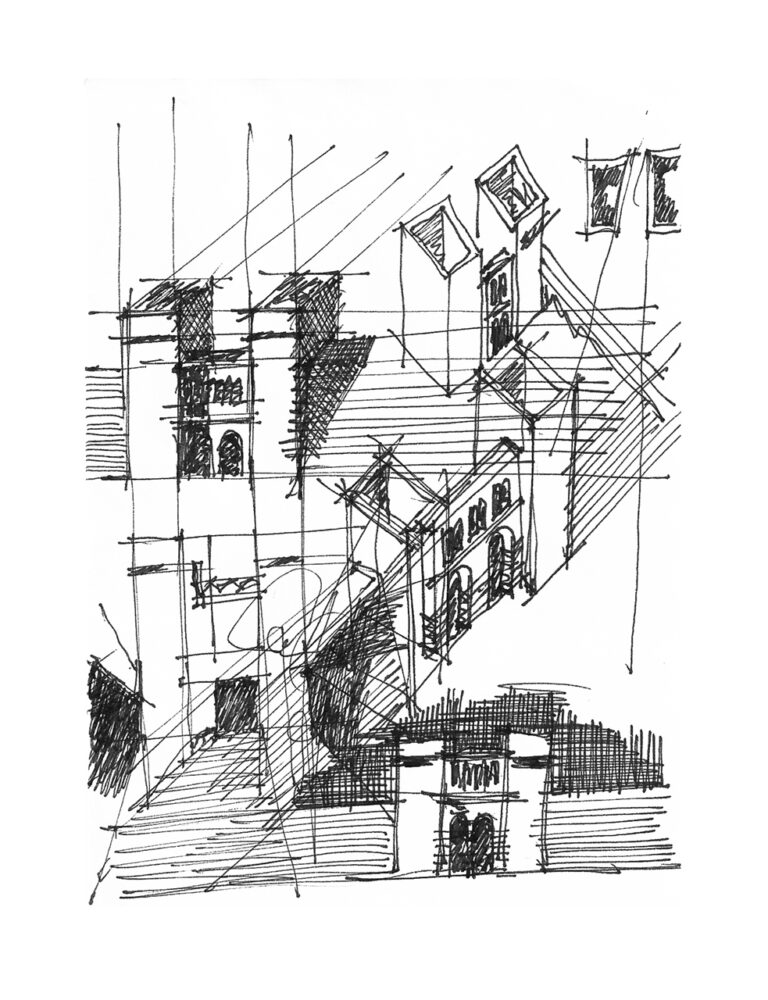

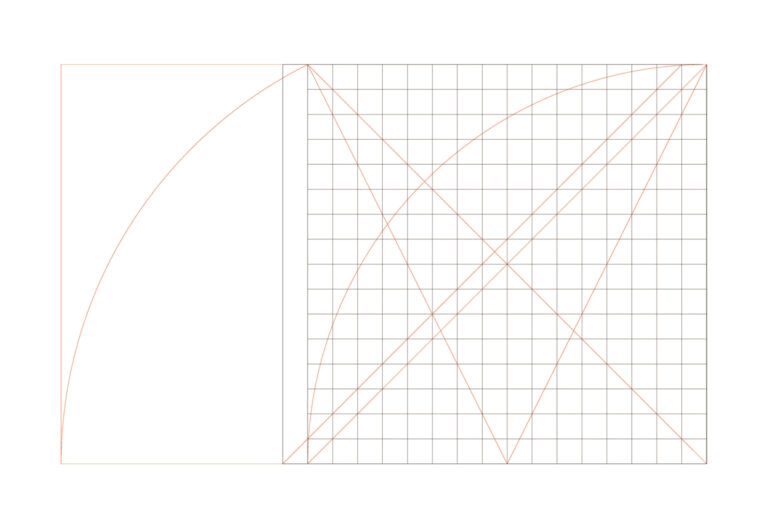

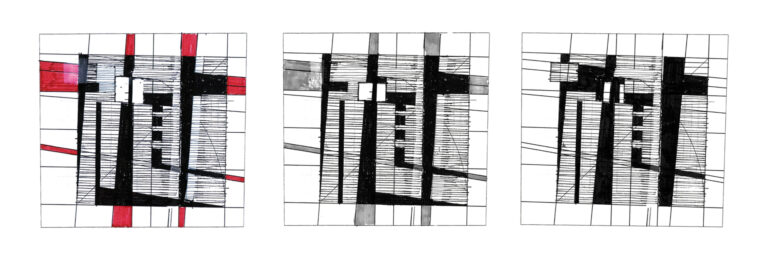

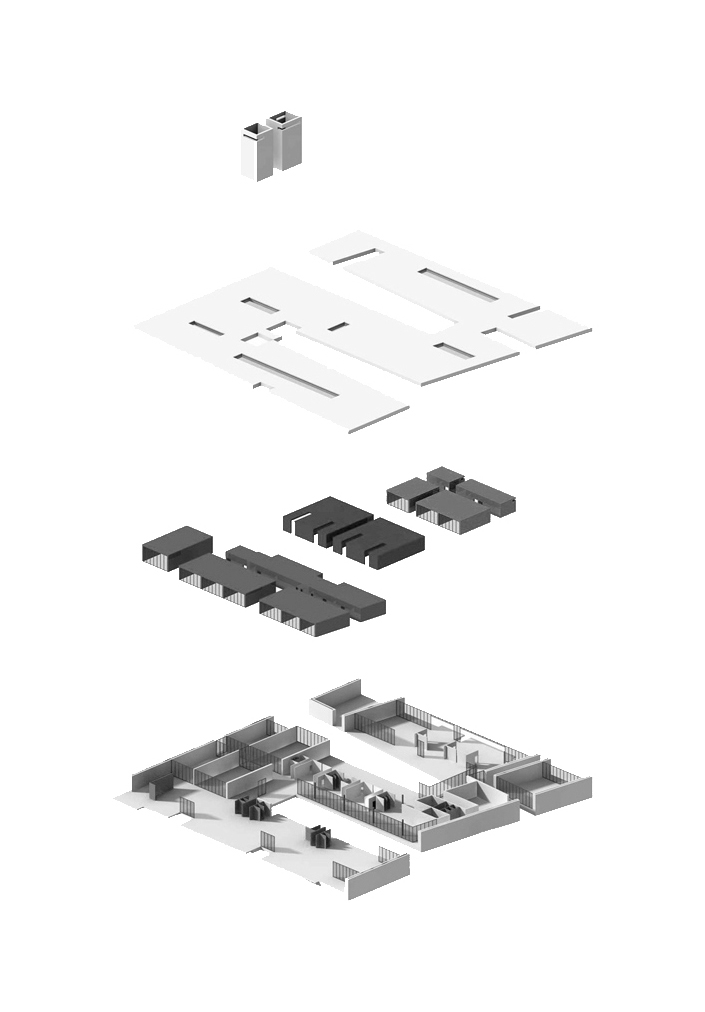

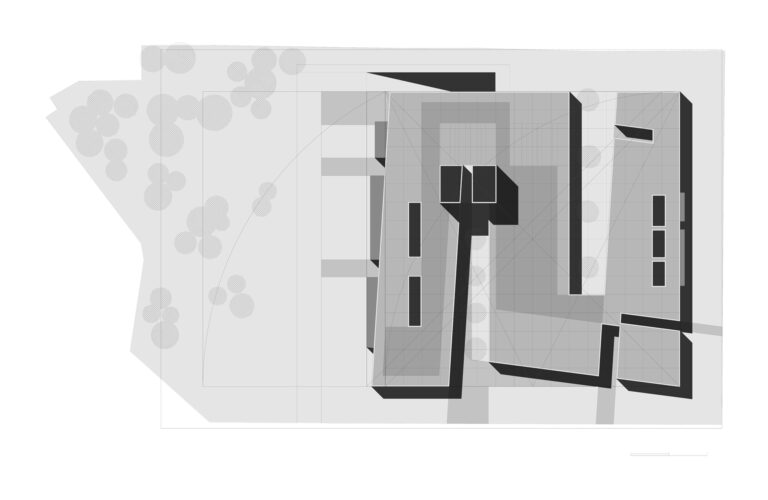

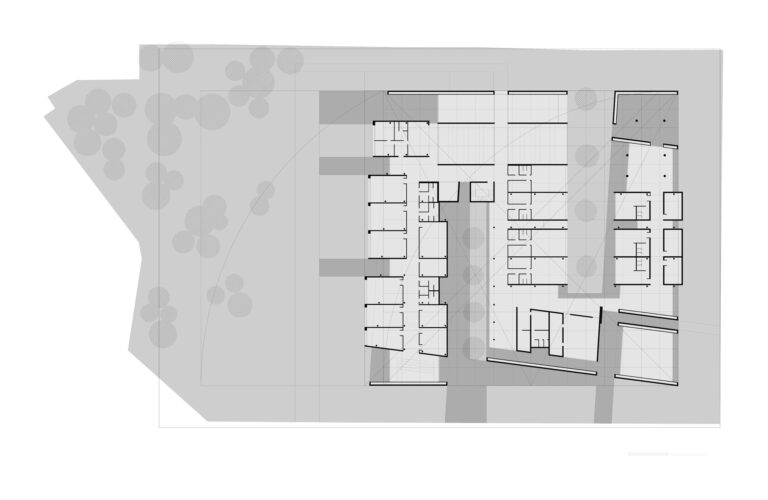

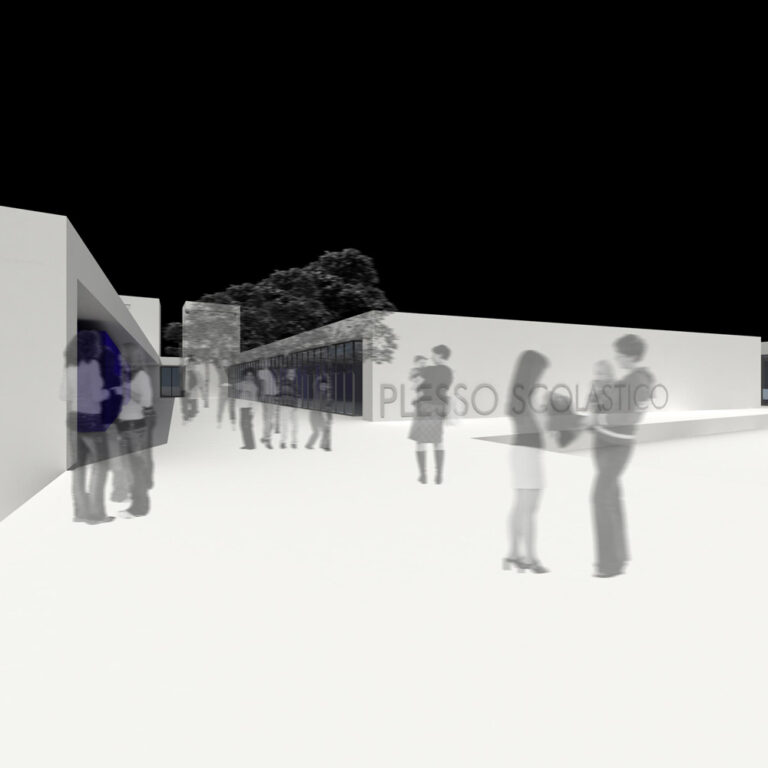

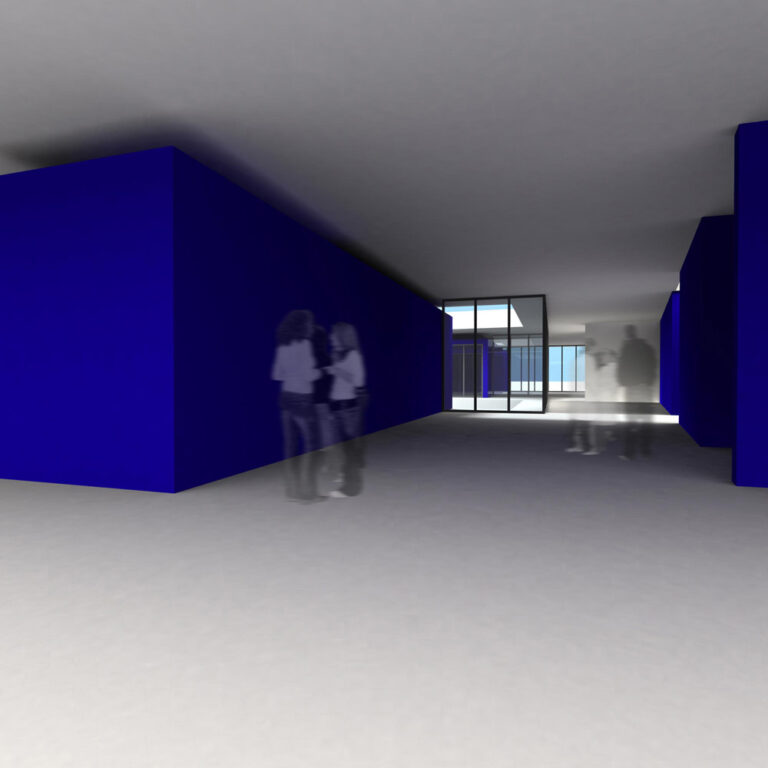

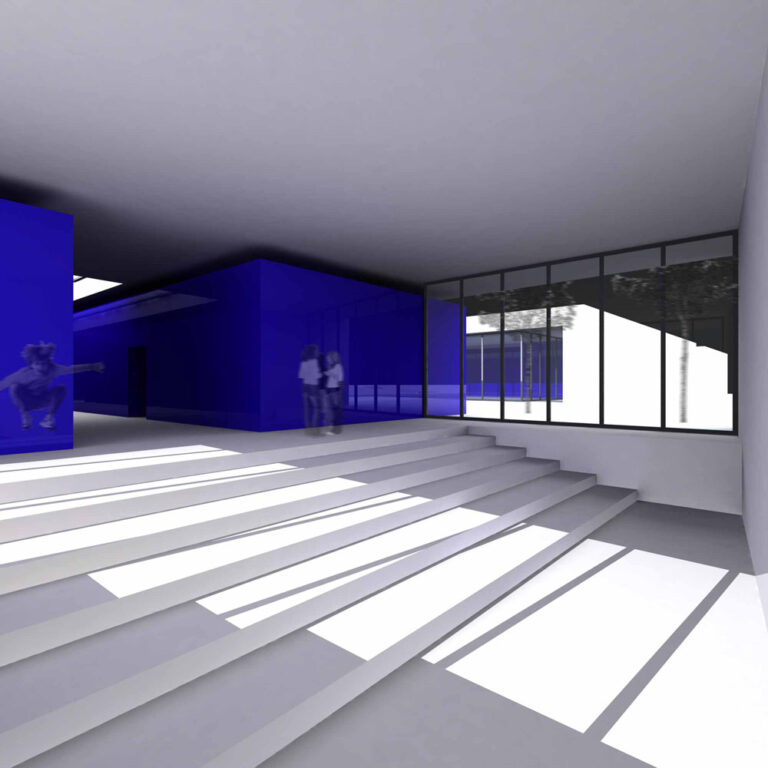

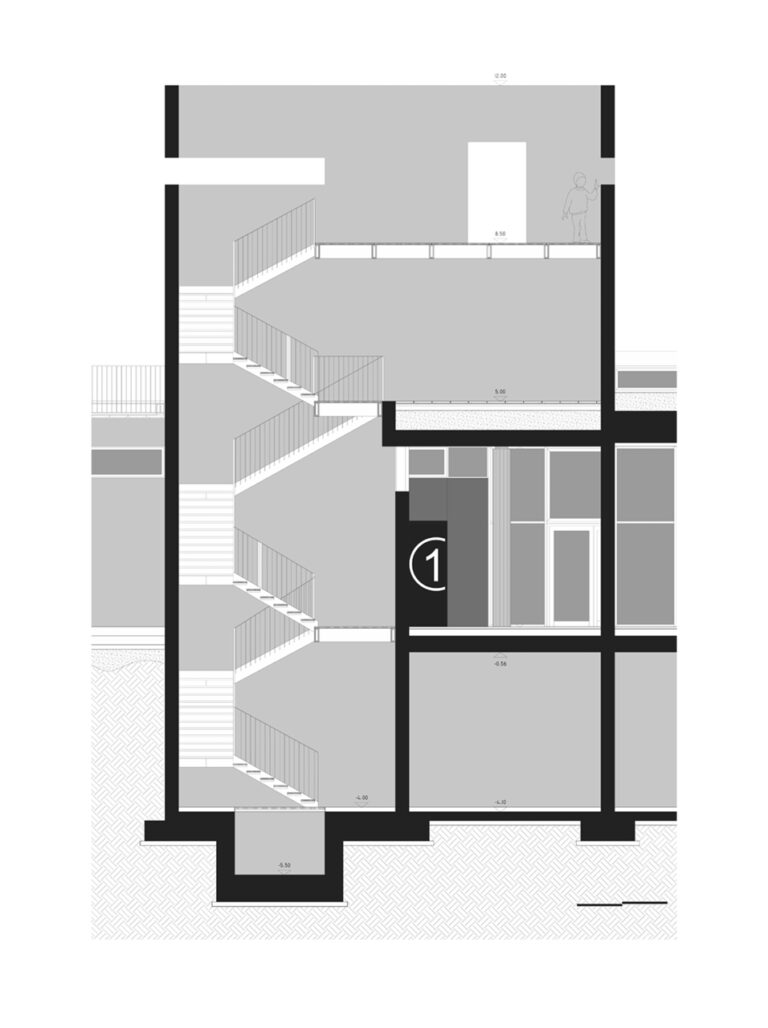

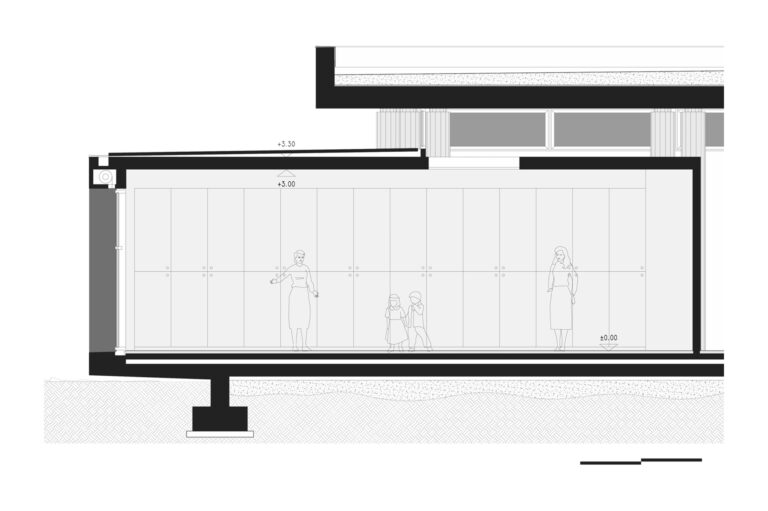

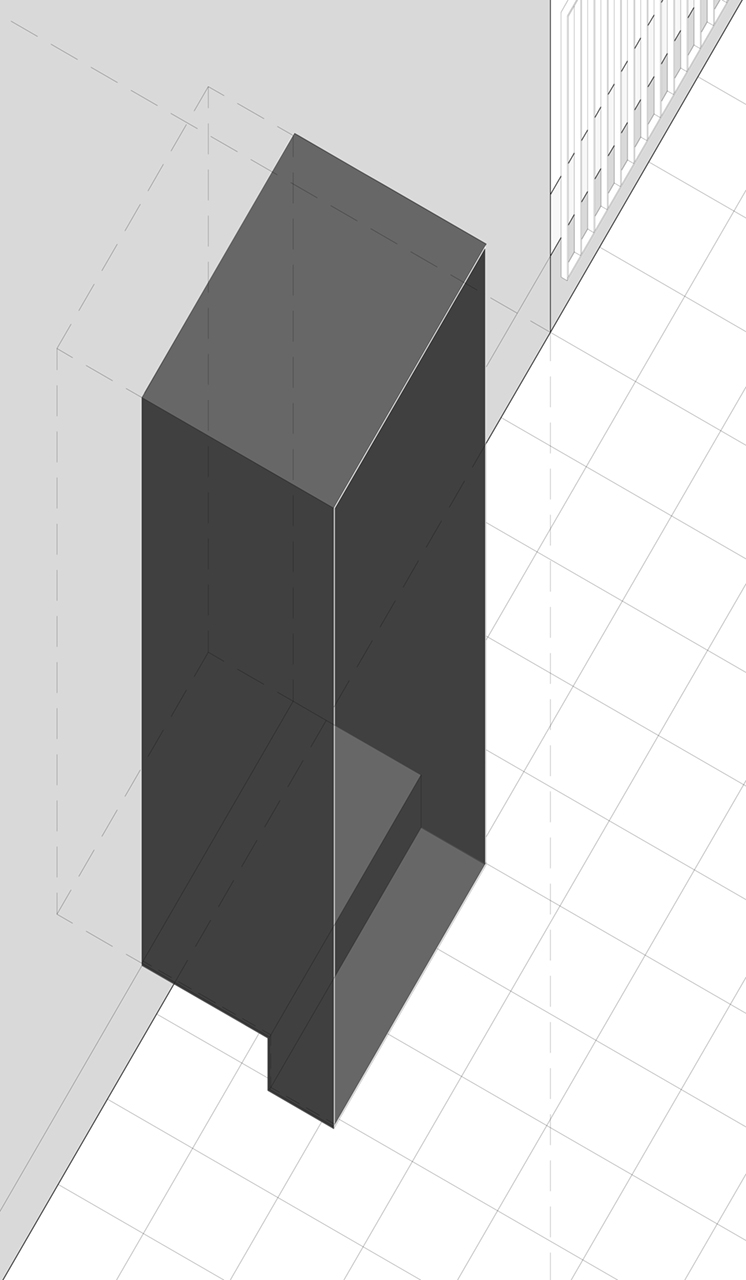

Il fondale quotidiano della vita di chi vi vive e lavora è riferimento costante nel progetto. Un blocco unitario di calcestruzzo, scavato e svuotato, è l’oggetto principale della composizione. I lembi, risultato delle operazioni di intaglio ed estrazione, si piegano e si intersecano in sezione per permettere la configurazione di luoghi inattesi secondo un susseguirsi di spazi e percorsi interconnessi e destinati allo stare, vedere, imparare. Il risultato è un grande carapace che accoglie sotto di sé i volumi funzionali, ma soprattutto i vuoti che vengono a crearsi tra essi. In alzato gli elementi si ricompongono secondo un equilibrio all’apparenza casuale, per trovare l’appoggio necessario con l’estrusione di setti necessari dal punto di vista strutturale e distributivo. Due torri cave si incastrano nel baricentro traslato dell’impianto fungendo da camini per la ventilazione naturale e segnando la presenza dell’accesso principale. Corpi indipendenti posti tra gli elementi principali individuano invece le aule e le funzioni accessorie della didattica. Questi, realizzati in materiali leggeri e a secco, riassumono la volontà di indugiare in nuove esperienze costruttive nel tentativo di mantenere saldo una specie di laico zeitgeist tecnico. Per quanto ci riguarda questo spirito del tempo nulla ha a che fare con lo stato di «contrabbando intellettuale» odierno in cui la tecnologia è divenuta arbitro e l’architetto estasiato e acritico catalogatore di dettagli preconfezionati, tutt’altro. La ricerca sui materiali e i sistemi costruttivi costituisce un asse evolutivo imprescindibile, ma il loro utilizzo deve essere un mezzo, non il fine. In definitiva l’impianto generale si articola attraverso incisione, parcellizzazione e de-assemblaggio di un blocco originario di 84×84 metri di lato e dello spessore di 4,5 metri. Dimensioni dettate dal terreno a disposizione, dal piano funzionale e dalla necessità di mantenere l’edificio al di sotto dell’altezza media del contesto costruito. Lo scostamento dei blocchi interni e delle pareti, oltre ad essere propedeutico a garantire un continuo apporto della luce naturale, indugia nel campo del linguaggio prospettico suggerendo continue variazioni percettive di scala e di visuale degli elementi costitutivi. Lo stesso accesso principale, segnato dal suo insinuarsi tra le due torri, memorie di antiche Porte veronesi, declina nel rapporto con l’edificio religioso (la chiesa parrocchiale) uno scambio doppio che avviene attraverso lo sfasamento dei bracci che ne inquadrano il percorso di avvicinamento o allontanamento. Qui é utilizzato l’errore dell’occhio umano come strumento quasi barocco di dialogo tra uomo ed architettura: entrando la divergenza dei corpi non paralleli diminuisce il volume delle facciate mute delle torri allontanandole, mentre uscendo l’edificio religioso sembrerà molto più vicino rispetto a quel che è veramente. L’edificio religioso e l’edifico civico hanno rappresentato i perni attorno ai quali i nostri contesti urbani si sono storicamente sviluppati. L’assenza in Rivoli di un vero edificio civile ha indotto quindi la necessità di ristabilire questo paradigma urbano che trova il suo concreto essere nel continuo rapporto di vista tra i due ambiti architettonici; rapporto di contrasto e di relazione. Così se alla quota del terreno la relazione è mediata dallo strumento prospettico, al piano copertura, il piano della piazza sopraelevata, attraverso l’inatteso panottico, denuncia tutti i drammi del recente passato. Più in alto, in cima alle torri la relazione diviene meditativa e misurata dagli inquadramenti visuali concessi dalle brecce orizzontali nelle murature nel loro continuo verificare la sintonia tra urbanità e natura. Proprio le torri sono forse l’oggetto enigmatico dell’intero apparato. Verticalità, cecità e vuoto richiamano memorie di antiche architetture medievali, così come la scala in acciaio che, separata a sfiorare la superficie del calcestruzzo, collega i piani. Come nella Torre dei Guinigi di Lucca, il collegamento non è solo fisico ma anche empatico, ritmico: calcestruzzo al posto della pietra e del mattone, acciaio al posto del legno. Esili profili metallici compongono un’ossatura su cui appoggia in orizzontale un grigliato che permette il passaggio di luce e aria, ma soprattutto rende inquieto il camminarci sopra.

Il piano superiore delle torri è un attico formato da due stanze connesse da una passerella, stanze senza tetto come argutamente ha osservato una bambina, un congegno architettonico per vedere, stare, conoscere. Gli intagli orizzontali nelle murature, riedizione delle cannoniere del vicino Forte Wohlgemuth, poste ad un altezza di 1.40 m dal piano, sono pensati per interagire con la crescita dei bambini stessi. Ogni anno i bambini potranno così apprezzare l’esperienza visiva da quelle fessure verificando allo stesso tempo il loro divenire più grandi. Queste aperture all’apparenza casuali sono al contrario poste in precisa relazione con il contesto circostante con la schietta volontà di inquadrarne punti sostanziali. Infondo tutto ciò, ancora una volta, non è altro che il tentativo di sovrapporre a una necessità tecnica, l’evacuazione naturale dell’aria dalle torri, un’altrettanta indispensabile volontà̀ poetica. Dal punto di vista puramente intellettuale l’edificio racchiude in sé due ulteriori interrogativi che ne permeano l’immagine e la sostanza. Il primo propone, in chiave di ricerca, la soluzione di un’architettura a-prospettica secondo la convinzione che sia necessario, come già fatto da alcuni maestri del passato, distaccare ogni valutazione di merito riguardo la necessità di porre l’immagine della forma, manifestazione di un tipo o di un linguaggio, come chiave del progetto di architettura. L’edificio vuole allontanarsi da questo dichiarando, al contrario, la necessità di proporre innanzitutto buone piante e valide sezioni. Questo secondo la convinzione che i progetti dovrebbero svolgere la propria funzione educativa e celebrativa ben oltre le iscrizioni poste al loro esterno. Una scuola è una scuola, un municipio un municipio, una fabbrica una fabbrica ecc… Un ricercato eccesso massimalista nel perseguire l’obiettivo ha portato a confrontarmi inevitabilmente con alcuni autori da Terragni, Polesello, Lucio Costa, Villanova Artigas, de la Sota, Cabrero, Mendes da Rocha, Carrilho, per citarne solo alcuni. In realtà il risultato formale non è frutto di una ricerca filologica a priori ma della necessità di indugiare soprattutto nel campo della spoliazione, dell’assenza e del vuoto come fatto semantico. Così ciò che è per davvero, viene mostrato nella realtà per ciò che è nella propria essenza, a volte crudele, senza alcun compromesso. Siamo convinti della necessità di spoliazione e nella riduzione in minimi termini del rapporto tra tecnica e composizione e ancor più nella sua manifestazione fino al limite, rischioso ma voluto, del far apparire l’edificio già quasi come una rovina, rovina di sé stesso, pronto ad essere ciò che potrà essere, prefigurazione oggi del proprio futuro prossimo. «Più con meno» scrive e dice spesso Alberto Campo Baeza, anche se la lusinga di riuscire in questo intento porta a volte alla manifestazione di opere raffinate, edulcorate, elegantissime e altrettanto fotogeniche, al limite del narcisismo. Ciò che è utile, solo ciò che è davvero utile nella composizione e nella tecnica sarà parte dell’alfabeto utilizzato. Il secondo enigma riguarda l’uso convinto e provocante di un atteggiamento interlocutorio nei confronti della cosiddetta edilizia sostenibile, non del concetto di sostenibilità in sé. Questa nouvelle vague oltre a ordinare l’architettura in base non più alle qualità compositive tende a stabilirne parametri classificatori a-critici. Una virulenta ed il più delle volte mercantile irruzione della tecnologia (NB: non tecnica) all’interno dei campi del comporre produce edifici che del materiale di costruzione e dell’impiantistica a corredo fanno l’esclusivo senso del proprio essere. «Gli strumenti di cui l’uomo dispone hanno la tendenza a trasformare la propria natura. Da mezzi tendono a diventare scopi. Oggi questo fenomeno ha raggiunto la sua forma più radicale.» La domanda che spesso ci poniamo è cosa rimarrà quindi di questi edifici, prodotto di un mercato tecnologico talmente preponderante da annullare qualsiasi contributo artistico e umanistico? Dato che invece crediamo siano altre le basi caratteriali dell’architettura in questo progetto abbiamo tentato, fin dall’inizio e a discapito di molti, di indagare soluzioni che, meglio delle più à la carte, possano procrastinare tutto ciò che l’architettura ci ha tramandato. Ogni opera dovrebbe ambire a divenire monumento del proprio tempo, non per soddisfare l’eros di qualcuno ma solo ed esclusivamente per garantire progresso nel presente e memoria nel futuro. Non è un caso che in francese, lingua spesso più attenta alle traslazioni anglofile rispetto alla nostra, il concetto di sostenibilità sia espresso con il termine durabilité, parola che in sé racchiude il fondamentale rapporto con il tempo. Sparta era costruita per lo più in legno e, pur avendo sconfitto Atene, di essa non rimane quasi nulla. Di Atene invece, costruita in pietra e marmo rimane se non altro l’idea di civiltà, fatta anche di architettura, pietra d’angolo del nostro Occidente. «Il calcestruzzo è la pietra ricavata artificialmente da un miscuglio di cemento, sabbia ghiaiosa e acqua.» Ci affascina questa frase e l’uso del calcestruzzo al posto di altri materiali, sicuramente oggi più graditi. Questa è stata una convinta scelta non solo di relazione con alcuni maestri a noi cari ma una proposta per tentare di persuadere i più dell’attualità di questa magnifica sostanza. Calcestruzzo, acciaio e vetro, i materiali di cui è costituito questo edifico, sono prodotti di sintesi che derivano dall’ambiente che ci circonda, riciclati e riciclabili. Per produrli non vengono tagliate foreste, troppo spesso falsamente definite come controllate, ma al massimo scavati alvei di fiumi che di lì a poco saranno nuovamente e naturalmente riempiti. Le opere costruite con questi materiali, prodotto della tecnica prima che della tecnologia, ci guardano dal passato remoto e recente dimostrando la loro pressoché immortale forza, tanto da non farci vedere nulla, ad oggi realizzato in altro modo, di altrettanto valido.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

Alberto Marchesini

con

Riccardo Sonato

Luca Venturini

Ugo Mazzali

Andrea Castellani

Giovanni Pivetta

Strutture

Ingegneria Pivetta srl

Antonio Pivetta

Michele Gasparini

Impianti

Consultex srl

Roberto Salimbeni

Illuminazione

Arredoluce srl

RUP

Costanzo Tovo

Andrea Turcato

CSE

Massimo Coltri

Impresa Costruttrice

SICREA spa

Maurizio Paraluppi

Gianni Cantagalli

Fotografie

© Lorenzo Linthout

Anno

2006