P.U.R.E.

Productivity and Urban Renewal in East Jerusalem Programme (P.U.R.E.)

Il compito più difficile

Lavorare ad un progetto di riqualificazione urbana è quanto di più difficile possa essere concesso all’architettura in quanto supera abbondantemente le più consuete basi sulle quali il lavoro dell’architetto si appoggia. A maggior ragione quando, come in questo caso l’oggetto dell’attività di ricerca è la porzione di Gerusalemme che stabilisce quella sorta di separazione immaginaria, e ahinoi con risvolti più che reali, tra Ovest ed Est.

Il progetto, frutto di una consulenza tra Università e O.N.U. o per meglio dir il suo braccio operativo U.N.D.P., oltre che a coinvolgere all’’unisono discipline diverse, dal rilievo al restauro alla progettazione, ha imposto approfondimenti svolti sul campo, in diversi ambiti come l’economia, l’antropologia culturale, la geopolitica fino allo studio delle religioni. Il compito più difficile qui non è stato di per sé il progetto, ma il necessario mantenimento di fragili equilibri attraverso un percorso lungo di condivisione delle necessità, di comprensione e di sintesi nel pieno rispetto delle istanze di tutte le parti coivolte.

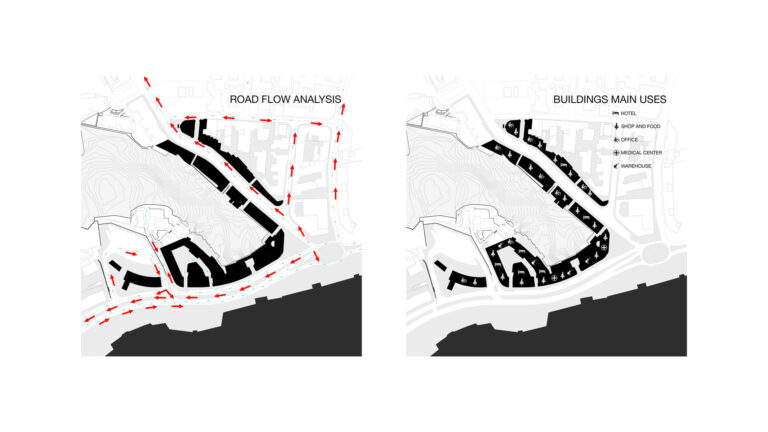

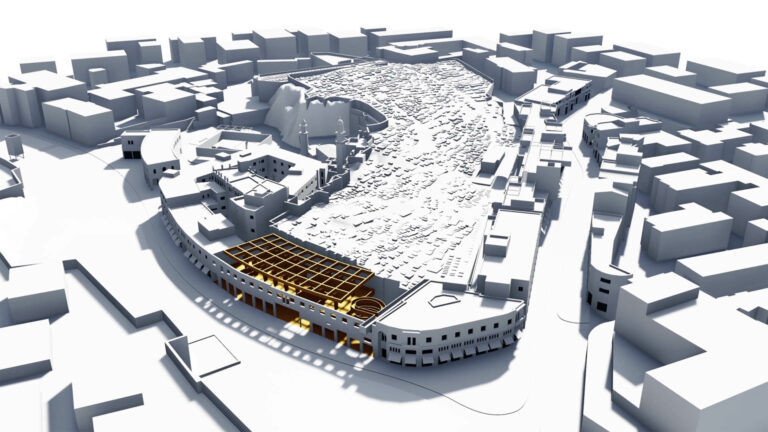

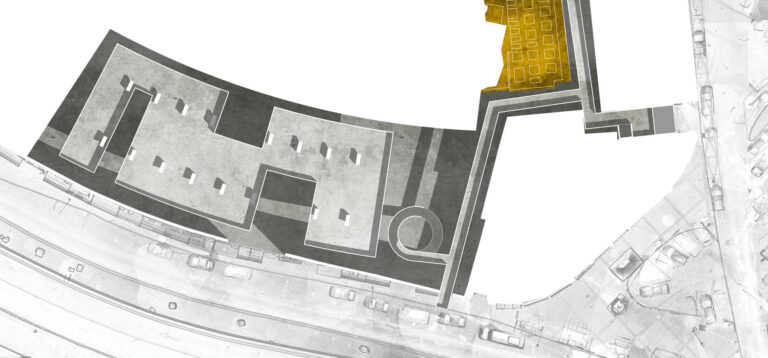

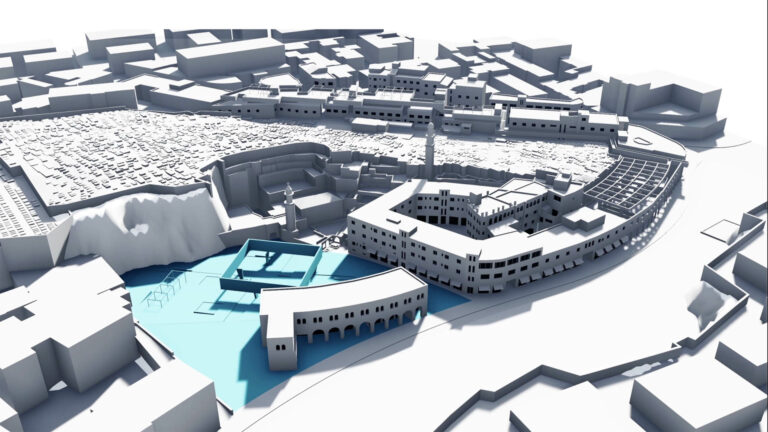

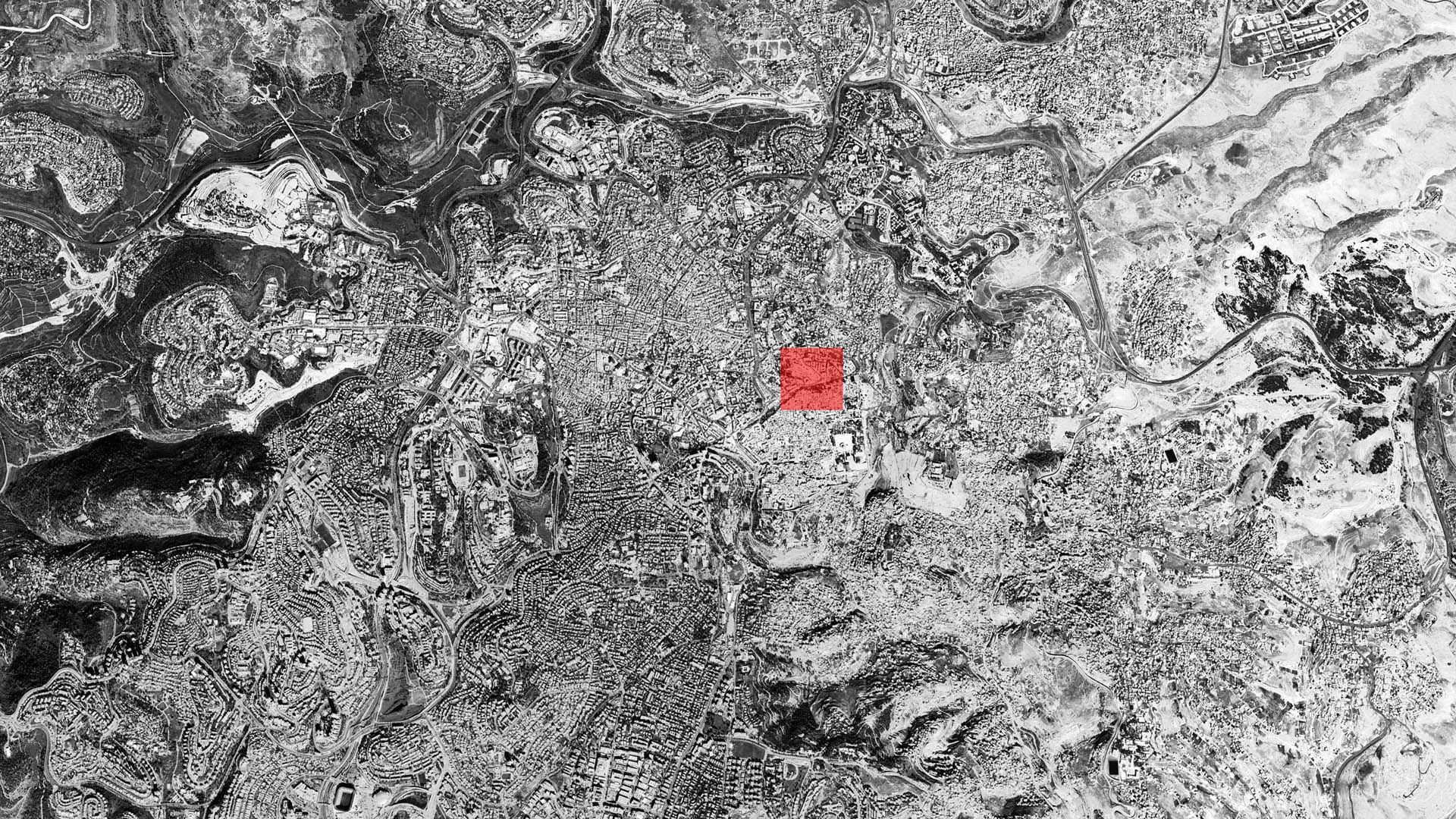

L’area di intervento è posta appena fuori dalle mura storiche della Città Vecchia, tra le porte di Damasco ed Erode. L’area, programmata urbanisticamente nel Dopoguerra per essere un polmone commerciale e terziario per la città, dopo la guerra del 1967 è rimasta parte incompiuta della Gerusalemme palestinese. Qui regna un certo senso di caos: l’alta concentrazione di attività̀ commerciali si è insidiata in maniera spontanea all’interno di ciò̀ che rimane di quell’idea di espansione ormai interrotta, gli unici elementi riconducibili ad una vera e propria contemporaneità sono quegli elementi prettamente funzionali (condizionatori, cavi elettrici, antenne) che aggrediscono e sporcano gli edifici in pietra di Gerusalemme. Tutto ciò è esasperato dal confronto che si instaura inevitabilmente tra la purezza delle Mura e dei giardini che le circondano oltre che dall’accerchiamento avvenuto sull’accesso alle antiche cave di Zedekiah il cui fronte roccioso sostiene l’antico cimitero musulmano.

La natura di questi luoghi è, comunque, quello della promessa e della speranza, territori del possibile che posseggono al loro interno energiche aspettative di libertà e dinamismo.

Il risultato è un unico grande intervento che solo apparentemente è suddivisibile in tre progetti separati, configurandosi infatti come un attento e calibrato lavoro di ricucitura architettonica, urbana e sociale.

Il gesto che tiene insieme questa idea è la pedonalizzazione delle strade di Sultan Suleiman e Salah e-Din, accesso al quartiere arabo Bab a-Zahara, che così divengono uno spazio connettore tra la Città Vecchia, le antiche Mura e il progetto stesso.

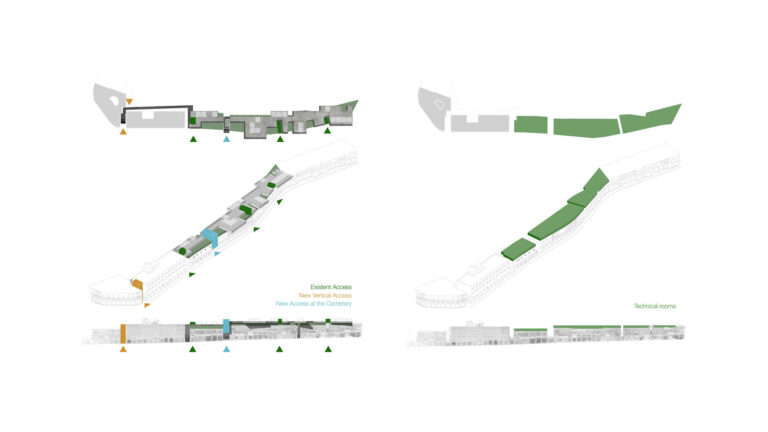

Costruire in e tra le cose proprio con questi puntuali interventi si configura come una tela indispensabile per connettere con la città e tra loro i tre interventi. Il progetto è per layers, ogni intervento possiede in sé una propria autonomia; solo la stratificazione e l’interconnessione dei vari livelli, attraverso un’ossatura, permette però il raggiungimento completo dell’equilibrio.

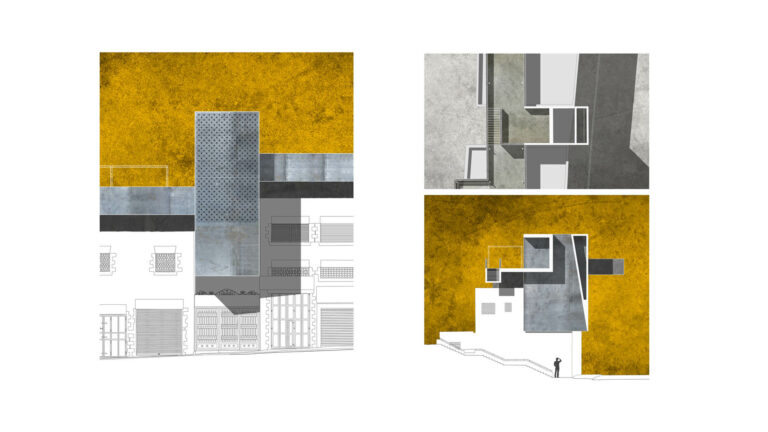

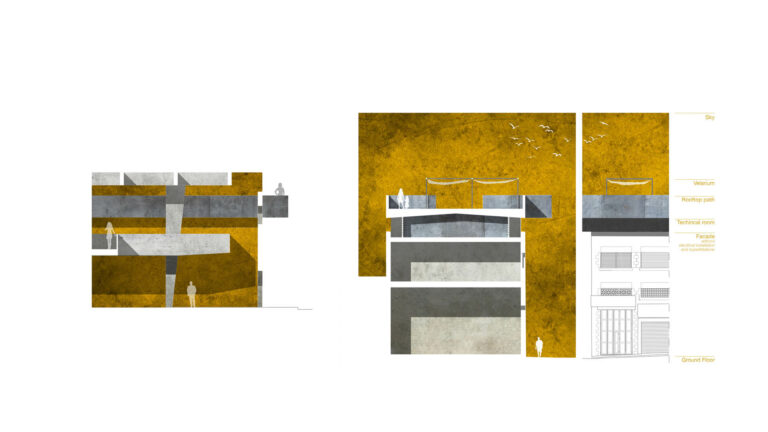

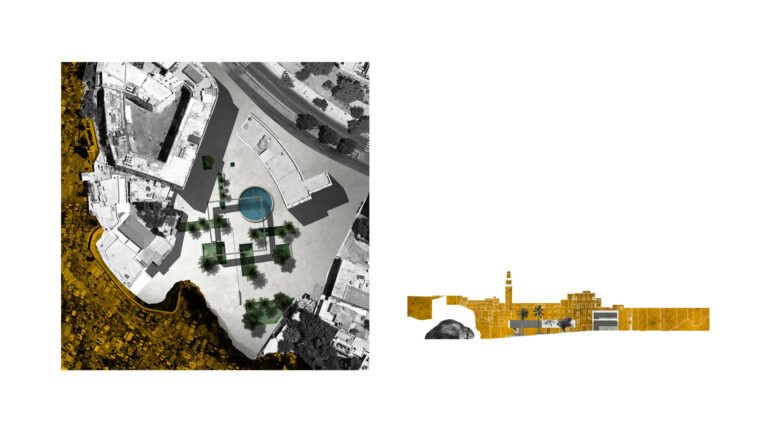

Innanzitutto, un grande camminamento sospeso si va a sovrapporre sul frammento moderno interrotto e si interconnette verticalmente a quello spazio pubblico sottostante. Si tratta di un pesante e ininterrotto fregio che si snoda sopra le coperture, abbracciando quelle che sono le poche emergenze presenti e unificando il tutto con un unico grande volume orizzontale. Gli unici contatti con il suolo sono la torre di risalita compressa fra gli edifici esistenti e il blocco che grava sull’ingresso del cimitero, soglia monumentale che ne sottolinea la presenza restituendo forza ad un luogo sacro ma oggi oscurato. La suggestione della sacralità della città dentro le mura, è restituita dal colore dorato di questo percorso in copertura e dai disegni che interrompono la continuità̀ di superficie tipici dell’architettura islamica, le mashrabiya.

Se da una parte è evidente il suo ruolo di affaccio verso le mura della Città Vecchia, di luogo di sosta e di piacere come gli antichi giardini pensili, dall’altro diventa una macchina tecnica che permette l’eliminazione di tutti gli apparati impiantistici presenti sui fronti. Il camminamento sospeso che si appoggia sulla preesistenza dei pilastri del piano incompiuto degli edifici esistenti genera una continua ma variabile linea d’ombra che distacca l’elemento preesistente dal nuovo. Al di sotto di esso sono ricavati dei mezzanini tecnici che accolgono tutte le superfetazioni tecnologiche eliminate dalle facciate.

Il percorso in quota si conclude, una volta affacciatosi alla vista delle mura, in un mercato, a ricodificare quella speranza di sviluppo commerciale e di apertura internazionale conformandosi con l’idea di un contemporaneo spazio sia commerciale che di aggregazione.

La struttura in acciaio del percorso in quota lascia spazio al calcestruzzo armato. Più che un edificio sono in realtà due piazze sovrapposte che prendono la distanza dalle facciate esistenti in pietra preliminarmente svuotate dall’interno pericolante, uniche memorie dell’edificio precedente. Luogo di congiunzione fra la più moderna concezione di mercato e l’antico suq, dove chi svolge il mestiere della vendita delle tipiche waraq aleanab – foglie di vite – possa in futuro vivere con un ambiente progetto e più consono.

Alla fine, è la grande piazza al di sotto del cimitero, monte sacro per le tre diverse religioni, che va a ridisegnare l’attuale spazio ospitante un’obsoleta stazione per autobus.

La pavimentazione stradale di Sultan Suleiman Street si insinua e si modella, come una grande colata di pietra, seguendo il dislivello naturale del sito e liberando l’ingresso alle ormai dimenticate Cave di Jeremiah e alla moschea presente.

L’oggetto predisposto è un grande recinto quadrato, sospeso da terra attraverso quattro grandi pilastri, riedizione senza remore del noto Monumento alla Resistenza di Gino Valle per Udine. Esternamente si presenta come un oggetto stereotomico di potente gravità ma in realtà svela la sua vera natura quale cornice sospesa, stanza del cielo in cui venendo negato dalla cortina l’orizzonte, gli unici elementi visibili, in stretta relazione tra loro, sono cielo e terra. L’interno del recinto è rivestito da un grande mosaico costituito da sequenze continue di maioliche bianche in grado di riflettere la luce sublimando la massa stessa del setto sospeso. La volontà è quella di racchiudere una spiritualità universale, priva di spazio e tempo, strumento e potenziale simbolo di una convivenza che vada al di là di qualsiasi ortodossia religiosa e fazione etnica.

Architettura

Michelangelo Pivetta

con

Davide Lucia

Simone Martella

Gabriele Orlandi

Giampiero Germino

Stefano Lacala

Elisa Monaci

Luisa Palermo

Giacomo Razzolini

Rilievo digitale e documentazione

Stefano Bertocci

Sandro Parrinello

Francesca Picchio

con

Pietro Becherini

Monica Bercigli

Matteo Bigongiari

Raffaella De Marco

Francesca Galasso

Emiliano Morvillo

Analisi sismica e strutture

Giovanni Minutoli

Impianti

U.N.D.P. – United Nation Development Program

Anno

2017