Peschiera

Scuola d’Infanzia di San Benedetto di Lugana

Non-Finito (o Mezzo-Iniziato)

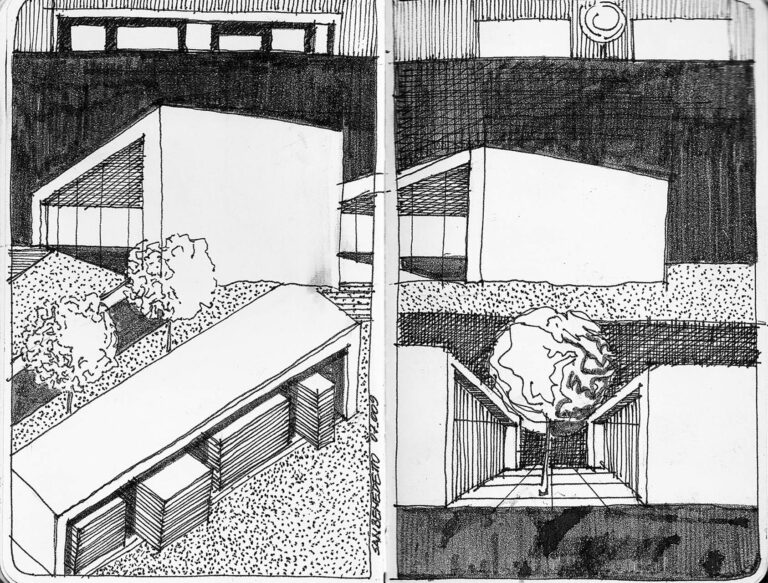

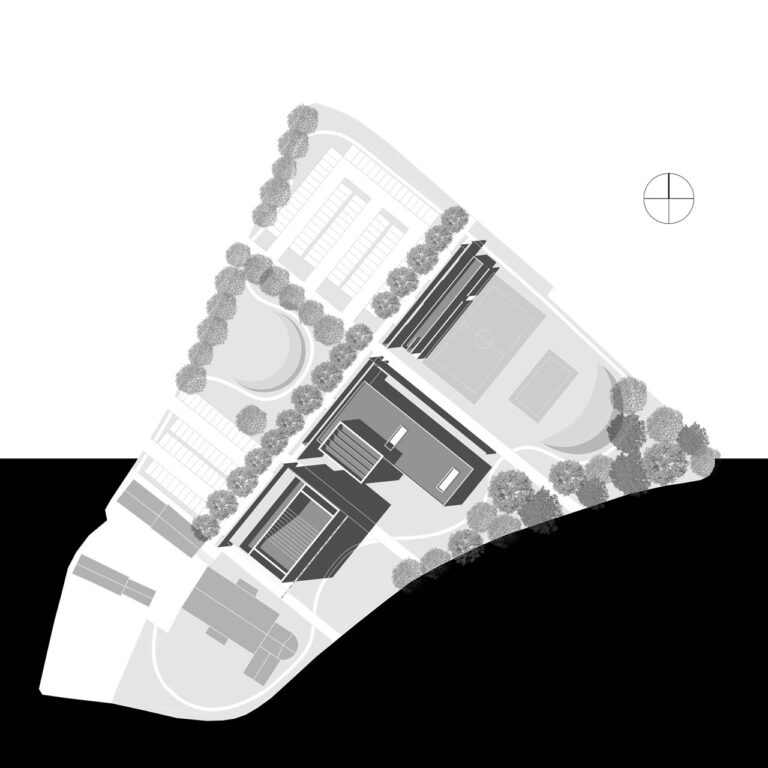

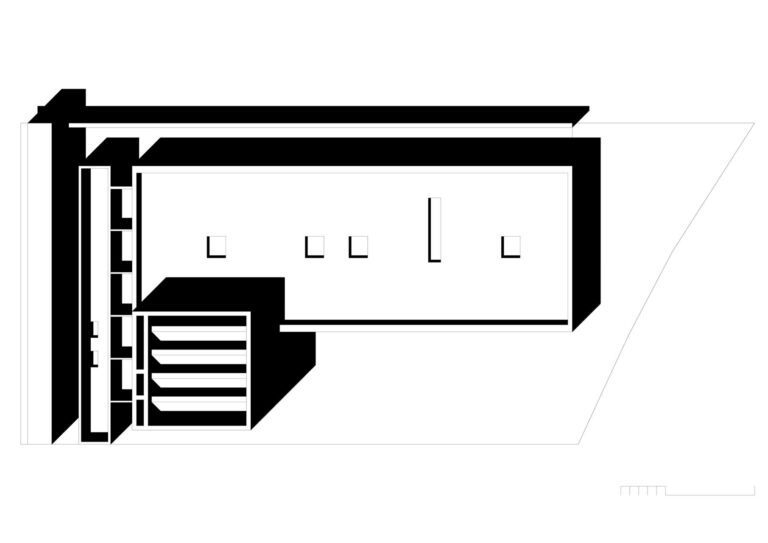

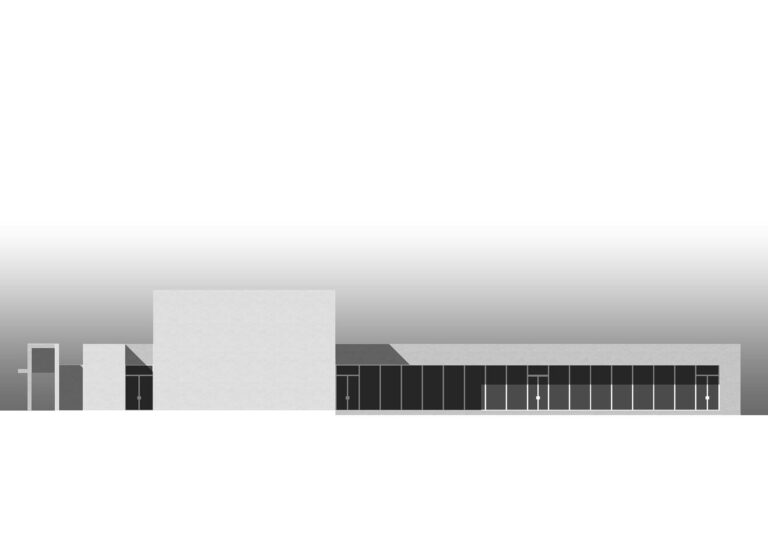

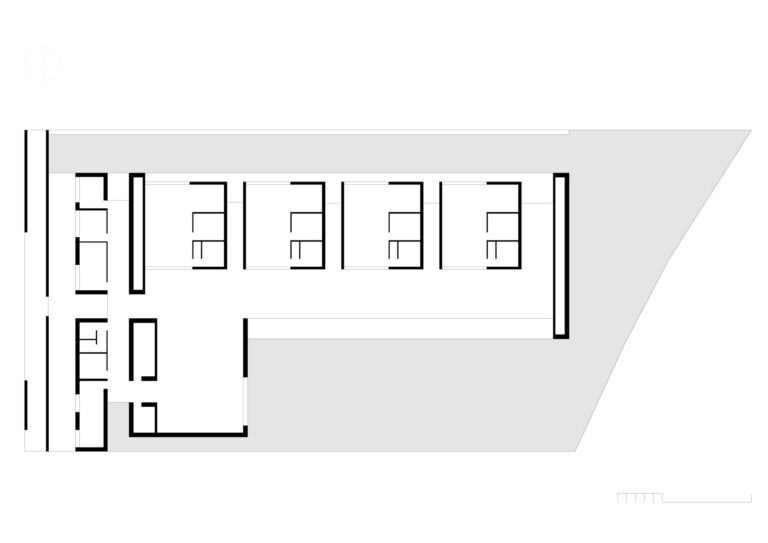

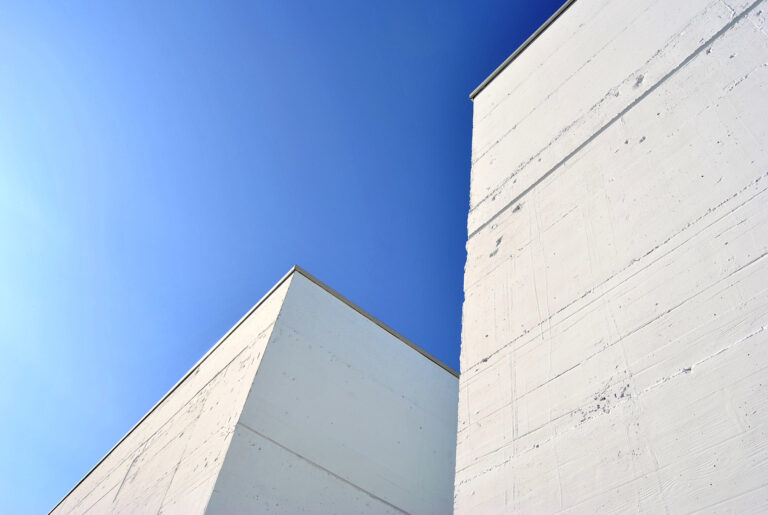

Il progetto della nuova scuola d’infanzia si configurava come uno degli stralci dell’operazione ben più ampia di intervento sull’area di San Benedetto di Lugana e per questo è giusto inserirla dal punto di vista architettonico in un ambito più vasto e complesso. Su quest’area avrebbero dovute essere infatti realizzate per fasi alcune importanti strutture a servizio della collettività che, una volta terminati i lavori si sarebbero presentate come una sorta di padiglioni all’interno di una grande parco urbano dove per una volta, dopo infiniti metri quadri di scempi urbanistici (lottizzazioni), il verde sarebbe stato il fine e non solo un fastidioso mezzo. Perno sostanziale di tutta la composizione generale sarebbe stata la nuova strada pedonale che avrebbe collegato gli edifici principali della parrocchia (le due chiese e la canonica) e il rinnovato sagrato che li unisce come una piccola piazza. Questa nuova via doveva avere il compito di mettere finalmente in connessione il polo parrocchiale con il resto dell’abitato posto oltre la strada statale. Il valore di questo percorso sarebbe stato sottolineato dalla presenza di un portico che da un lato avrebbe permesso di percorrere la strada al riparo sia del sole che della pioggia, dall’altro sarebbe divenuto accesso ai nuovi edifici che vi si posti a sud-est. Il fronte del nuovo portico avrebbe dovuto essere unitario ma allo stesso tempo frammentato sia dalle aperture verso gli edifici retrostanti sia da varchi che avrebbero permesso precisi coni visivi verso il paesaggio naturale circostante. L’edifico contente la scuola materna, unico realizzato tra indicibili difficoltà, si colloca a metà di quello che sarebbe stato il percorso tra i previsti nuovi campi da gioco e la parrocchia. La scuola è delimitata a nord dall’unica parte di portico realizzata e allineata ad essa in modo da mantenere libero il maggior spazio possibile per la realizzazione di un corridoio luminoso di servizio. Il corpo contenete la mensa si configura come un solido quasi cubico, elemento gerarchizzante di tutta la struttura scuola, enfatizzando la propria verticalità ed entrando in contrasto con l’orizzontalità del solido di copertura sotto al quale trovano collocazione i volumi dedicati all’insegnamento. Questi quattro volumi, separati dai varchi di penetrazione, sono elementi completi di tutti servizi necessari allo svolgimento delle principali attività pedagogiche. Le due volumetrie identificano le differenti destinazioni d’uso della scuola: la lastra piana di copertura si appoggia alle attività individuali, la torre rappresenta il luogo dell’aggregazione per tutti gli alunni. I bambini posono usufruire di due giardini per le attività a corpo libero e posti a nord e a sud per garantire il miglior benessere durante tutte le stagioni. Tra i blocchi posti secondo una scelta configurazionale lineare e il giardino a sud un grande spazio libero determina la possibilità di una sorta di stoà o playground in grado di accogliere tutte le attività didattiche svolte in comunità tra le diverse sezioni. Le murature in intonaco color bianco e tortora, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto comunicare l’idea dell’edificio pubblico, diverso dalla usuale tavolozza di falsi colori romantici a base culinaria (pèsca, salmone, limone, vaniglia…) delle architetture della zona del Lago di Garda, dove la ruralità collinare si confonde e sovrappone ad un’idea di paesaggio costruito del tutto fasulla o falsificata. L’edificio è stato concepito come un organismo architettonico omogeneo, non una addizione di elementi spaziali, atto a contribuire allo sviluppo della sensibilità dell’allievo e diventando esso stesso strumento di comunicazione e quindi di conoscenza per chi lo usa. Gli spazi scolastici la loro disposizione, la forma, la dimensione e le interrelazioni sono stati concepiti in funzione dell’età e del numero degli alunni, nonché per l’attività che vi sarebbe svolta. L’edificio è stato pensato per consentire la massima flessibilità dei vari spazi in modo da consentire l’introduzione nei metodi didattici di attività variabili in arco temporale definito, realizzata mediante pareti rimovibili, arredi mobili, spazi parzializzabili ecc… Gli ambienti didattici di tutti i livelli pedagogici sono a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all’aperto, con spazi esterni coperti e scoperti che generano una articolata fruizione dell’ambiente naturale. Le aule sono anch’esse pensate a diretto contatto con l’ambiente esterno, presentano tutte delle ampie vetrature apribili che permettono il contatto con tutto l’ambiente circostante. Alla fine, nonostante le critiche e il fatto che a oggi risulti essere una specie di moncone di un progetto più ampio, per quello che ci è dato sapere, l’edificio assolve egregiamente al suo ruolo, essendo divenuto un centro educativo di primario livello per la zona e non solo. Forse il suo stato di non-finito, cela poeticamente il risultato equivoco o incompiuto, ennesimo esempio delle difficoltà del progetto di architettura in questo Paese.

PS. Le immagini sono di scarsa qualità perché, nonostante tutto, non abbiamo mai ricevuto l’autorizzazione di poter fotografare l’edificio finito.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

Alberto Marchesini

con

Alessio Bonvini

Eleonora Cecconi

Alessandro Cossu

Luca Venturini

Strutture

Ingegneria Pivetta srl

Impianti

Donato De Pizzol

Anno

2010