Malcesine

Progetto per un Convention Center

Il castello e il parcheggio

Dal punto di vista ambientale il territorio di Malcesine, posizionato all’estremità nord del Lago di Garda e compresso tra acqua e il Monte Baldo, rappresenta un perfetto esempio di equilibrio tra l’atto insediativo e il contesto naturale.

Nel tempo l’edificato si è sviluppato, oltre il noto aggregato di origine antica, per edifici di piccolo volume che frammentati lungo le pendici del Baldo si disperdono nelle ampie coltivazioni di olivi.

La recente costruzione del complesso della Funivia e il successo internazionale che questa ha avuto dal punto di vista turistico pone problematiche nuove di accesso e distribuzione soprattutto del grand numero di autovetture, che durante le tre stagioni meteorologicamente migliori, si riversano nel territorio e che lì devono trovare dimora.

Verificata l’incapacità del parcheggio interrato posto sotto la stazione di valle della funivia di assolvere in modo completo a questo compito, nel tempo si è provveduto a mettere a disposizione alcuni terreni adibiti alla coltivazione dell’olivo come parcheggi “temporanei”. Questo ovviamente impone una serie di considerazioni sul carattere di temporaneità di questa attività e sulla problematica di come questa viva in una condizione di attrito con il sistema paesaggistico locale per più di sei mesi l’anno.

La recente disponibilità dell’Amministrazione Comunale di un terreno con alcuni edifici e qualche decina di olivi ha ispirato la possibilità di realizzare quanto necessario al fine di ovviare a tale problematica, ma non solo, dando la possibilità anche di sviluppare un sistema di attività ormai necessarie e che in un prossimo futuro potranno creare un nuovo volano turistico per la comunità di Malcesine.

La realizzazione di un nuovo edificio ovviamente in prima istanza si confronta con la realtà territoriale e paesaggistica del contesto. Per questo motivo, il progetto fin da subito si è sviluppato non ragionando secondo la logica necessità – progetto – integrazione ambientale ma al contrario secondo il diverso approccio necessità – integrazione ambientale -progetto.

Da subito appare evidente come questo abbia condotto alla sperimentazione di soluzioni per certi versi controcorrente rispetto alla consuetudine progettuale legata a condizioni simili costituendo un organismo compatto, in ampia maggioranza completamente interrato e dal volume emerso inferiore a le volume edificato presente già oggi sul lotto.

L’operazione chiaramente si inserisce in una nuova visione contemporanea della relazione tra architettura e paesaggio che radica come ovvio sia il proprio costrutto nella definizione di paesaggio data proprio dal legislatore: in sostanza un contesto naturale definito anche dall’attività dell’uomo avvenuta nel tempo.

Le scelte progettuali vanno proprio in questo verso, quello cioè di dimostrare come sia possibile dare soluzione alle necessità insediative pur garantendo una logica di rispetto di un contesto paesaggistico consolidato, fatto non solo di paesaggio naturale ma anche di paesaggio agricolo e architettonico, attraverso modifiche dei sui equilibri nel verso del miglioramento delle condizioni, non del peggioramento.

Un atteggiamento certamente difficilmente laico che ha come obiettivo il far coincidere le necessità con le soluzioni, individuando alternative e nuove condizioni in cui ciascuno sia in grado di riconoscerne i benefici.

Il lotto messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale si configura come un appezzamento agricolo piantumato con olivi di diverse età al cui interno però, negli anni Sessanta, fu costruito un edificio con funzione di colonia estiva. Tale edificio a tre e più piani risulta essere particolarmente massiccio ed evidente, anche perché posizionato ad una quota, rispetto alla linea di dislivello del terreno, piuttosto alta per essere facilmente raggiungibile dalla strada comunale.

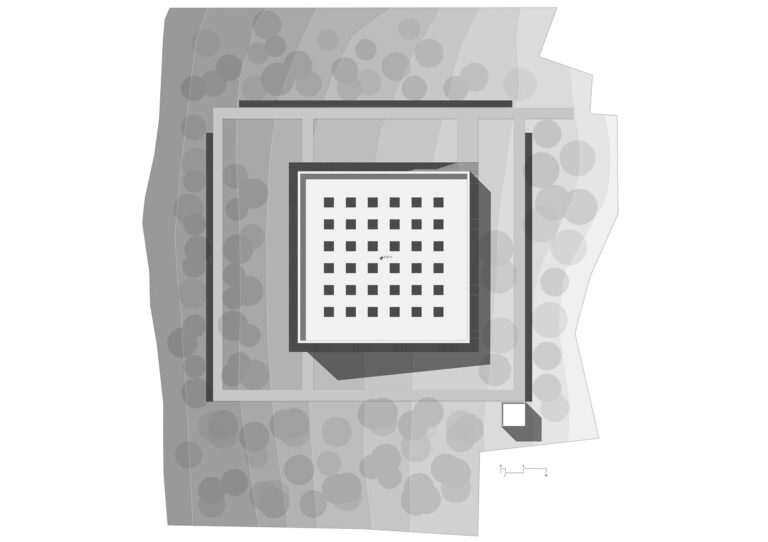

Date le richieste è apparso evidente come il destino di tale edificio fosse la sua totale demolizione ma come altrettanto importante fosse anche la salvaguardia del sistema piantumato ad olivi. Per questo il progetto in sostanza si configura come la realizzazione di un parco pubblico in cui l’unico elemento architettonico, costituito esclusivamente da un muro in pietra, alla maniera già dei muri in pietra presenti in zona, non ha altra funzione che di sostenere una pozione di questo parco con la funzione di belvedere sul lago e sull’aggregato storico di Malcesine definito dal suo Castello e dallo spuntone roccioso sul quale si adagia.

Attorno a questo muro quindi il parco, su cui gli olivi oggi esistenti ritroveranno dimora per costituire a grande scala e a disposizione di tutti un luogo di aggregazione in grado di mettere in contatto tutti gli elementi che come già sopra detto costituiscono la ricchezza del paesaggio lacustre di Malcesine.

La centralità del progetto, il suo scopo iniziale, è la realizzazione di un parcheggio in grado di contenere qualche centinaio di autovetture, in modo da drenare il traffico dal centro storico ed eliminare i parcheggi stagionali o temporanei sistemati negli oliveti a monte della Funivia.

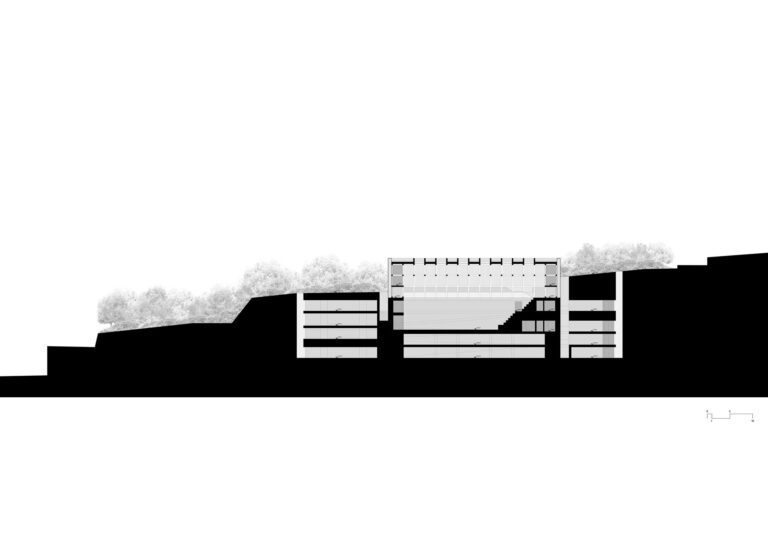

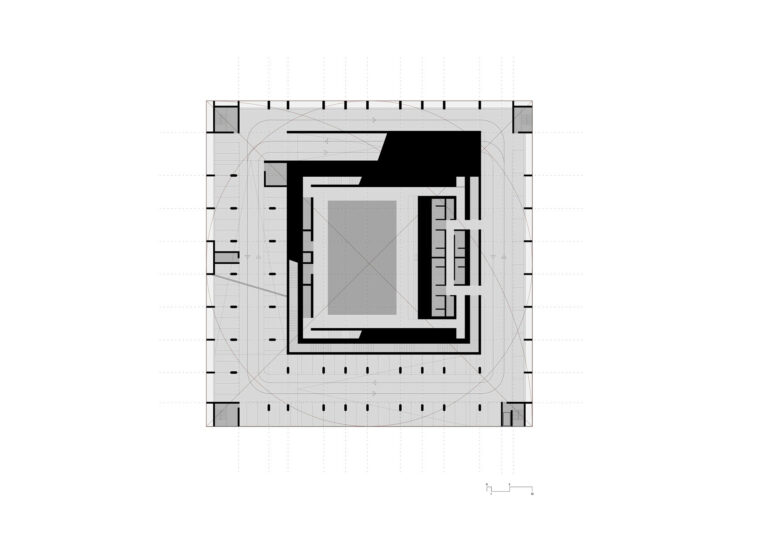

Verificata la pendenza del terreno, la sua dimensione in pianta e la possibilità di accesso ed uscita utilizzando un unico varco lungo la strada Gardesana si ideato un sistema di parcheggio in grado di eliminare le costose e ingombranti rampe elicoidali o in linea proponendo un sistema di solai in pendenza tali da rendere l’intero parcheggio interrato una rampa.

La pendenza media dei piani del 5% sarà all’atto pratico sostanzialmente impercettibile pur garantendo la possibilità di muoversi tra i livelli con semplicità e immediatezza.

L’unico varco di accesso posto sulla strada Gardesana sarà costituito da un tunnel che porterà direttamente al piano più basso del parcheggio.

Lo scavo previsto avrà una profondità massima di circa 14 m e ingombri di 60 per lato.

Prima che questo possa essere realizzato sarà messo in atto l’espianto e la messa a dimora degli olivi presenti sul terreno e che poi saranno riposizionati esattamente negli stessi punti in modo da garantire il continuum ambientale tra il prima e il dopo la realizzazione.

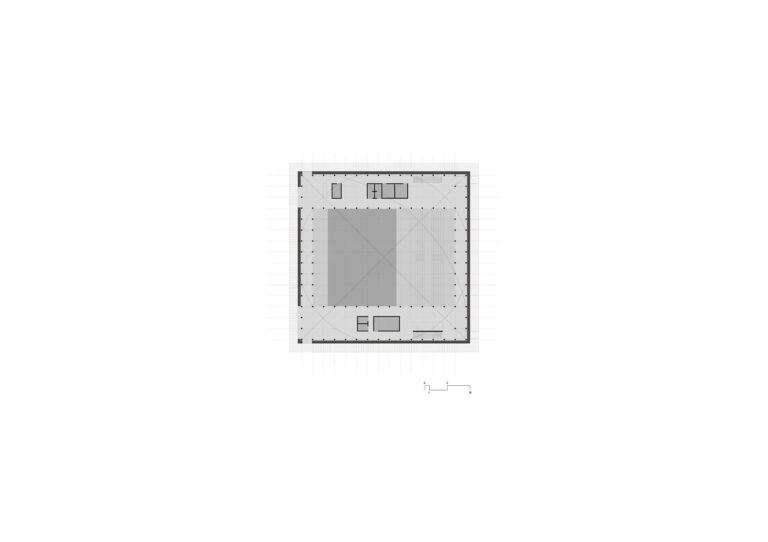

I posti previsti per il parcheggio saranno circa 430 compresi i posti per portatori di handicap ed altri per mezzi di ingombri maggiori a quelli delle auto. Tutte le banchine di sosta avranno dimensioni maggiorate rispetto alla media in modo da fornire comoda manovra anche per autovetture di grandi dimensioni (comuni ai turisti) con dimensioni di circa 5.50 x 2.50 metri.

Dal parcheggio sarà possibili defluire attraverso ascensori e scale poste a distanze medie di 30 metri l’una dall’altra e da una scala ulteriore che percorrendo il perimetro attorno all’aula del Convention Center immetterà direttamente nel parco.

I due piani interrati centrali del parcheggio avranno inoltre varchi di accesso diretti all’aula del Convention Center per mezzo di passerelle che attraverseranno il vuoto che separerà fisicamente in sezione parcheggio e aula. Tale vuoto oltre ad essere stato necessario per evidenti motivi di aerazione servirà anche come strumento compositivo di separazione fisica tra realtà contestuali diverse ma propedeutiche l’una all’altra.

Il concetto di aula assembleare è molto antico e il suo sviluppo ha segnato alcuni capisaldi fondamentali nella storia dell’Architettura. Da un lato il concepire compositivamente spazi di grande scala e dall’altro ideare tecniche edificatorie per coprirne le ampie luci è l’amalgama che definisce una tipologia architettonica ancora oggi di rilevante importanza. Senza voler tracciare per questioni di spazio e obiettivo una storia di questi manufatti basti ricordare come dal Pantheon all’Arco di Ctesifonte alle cattedrali medievali fino alla modernità con il progetto della Convention Hall di Chicago o la Galleria Nazionale di Berlino, questa tipologia è stata applicate per diversi usi, religiosi o civili, senza che questo abbia diversificato il concetto stesso di aula.

Qui il progetto ha come obiettivo la proposta di uno spazio molteplice in grado di plasmarsi in modo efficace sia alle condizioni di necessità degli eventi sportivi che a quelle più proprie delle manifestazioni di altro tipo come il teatro o la musica o di eventi sociali legati alla politica e alla cultura.

Il volume si presenta in sezione esclusivamente scavato al di sotto dell’attuale e della futura linea di terra, incastrato nel parcheggio ad esso asservito. Una tribuna rivolta verso ovest potrà far accomodare seduti circa 600 spettatori mentre altrettanti potranno partecipare agli eventi posizionati sulla loggia che circonda interamente il vuoto della cavea rettangolare. Al di sotto di questa, come nelle antiche arene romane, sono dislocati tutti gli accessi e i vani di servizio come spogliatoi, magazzini e vani tecnici.

Come già detto l’accesso alla cavea avverrà direttamente dai piani parcheggio, favorendo così i flussi in entrata ed uscita. Dall’esterno si potrà accedere utilizzando la scalinata che dal piano del parco conduce all’interno della macchina architettonica.

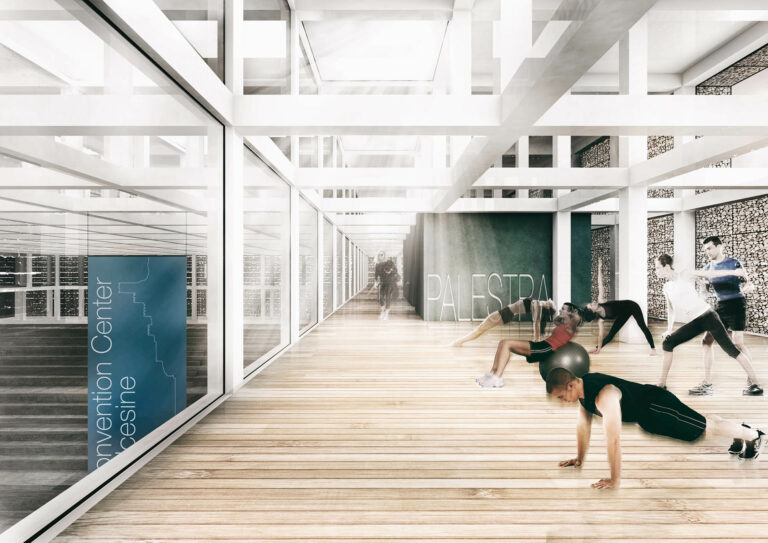

La copertura del grande vuoto teatrale è concepita come un ulteriore edificio, non solo come un tetto. Infatti, al suo interno trovano spazio, lungo il lato nord una palestra e lungo quello sud un bar ristorante. Entrambi questi spazi potranno essere accessibili e svolgere le loro attività indipendentemente da ciò che avviene o non avviene nell’aula principale, garantendo la massima ampiezza temporale di utilizzo dell’edifico. Queste due ulteriori realtà hanno il loro affaccio principale sull’aula posta nel centro rispetto a loro in modo da rendere lo spazio di tipo partecipativo e non esclusivo secondo la tradizione veneta delle logge.

La struttura è stata pensata come costituita da un intreccio spaziale di travi Vierendell in acciaio in grado di alleggerire al massimo il loro impatto formale e garantire il massimo delle prestazioni tecniche e di durabilità nel tempo. Una struttura ortotropa quindi che sarà completamente avvolta al suo esterno da un rivestimento in sasso, possibilmente lo stesso cavato per realizzare il parcheggio, e che, citando opere celebri come Dominus Winery di Herzog & De Meuron, potrà essere filtro luminoso, protezione solare e ulteriore citazione dei muri in sasso con cui l’uomo ha da tempi immemori plasmato il paesaggio della zona lacustre.

All’esterno alcune aperture permetteranno l’accesso dal parco e dall’interno selezioneranno alcuni imprescindibili punti di vista sul territorio circostante.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Giacomo Razzolini

Davide Lucia

Progetto strutture

Ingegneria Pivetta srl

Anno

2017