Macchiavelli

Nuove aule didattiche per l’Università di Ferrara

Concorso

L'altra Delizia

I due parametri, non equivoci e non velleitari, con i quali ci è dato affrontare correttamente e coerentemente questo progetto nell’ambito della contemporaneità riguardano la qualità stilistica e il massimo livello tecnico raggiungibili.

Per dimensione e relazione contestuale questo tipo di intervento sembra poter rientrare quasi esclusivamente nel campo dell’architettura e dei suoi lessici possibili. Ma ad una più attenta osservazione dei quesiti e delle emergenze evidenti, sembra sovrapporsi quasi per necessità una configurazione, paradossale e fuori scala, di oggetto liminare a quelle che possono essere le ulteriori e alternative leggi del design.

Questa apparente contraddizione, cioè quella della possibilità di ideare un oggetto architettonico ma prossimo al campo del design, quindi indifferente alle relazioni proprie del campo dell’architettura, è in realtà il principio racchiuso nella soluzione proposta.

Il quesito infatti, o la parte più architettonica dei vari quesiti posti all’interno del bando, cioè la necessità di individuare nel nuovo edificio-aula una identità relazionale ma al tempo stesso autonoma e spiccatamente funzionale alle proprie finalità, ha imposto innanzitutto un accordo tra i codici linguistici del sistema costituito ed esistente che si dimostra per propria natura in equilibrio critico.

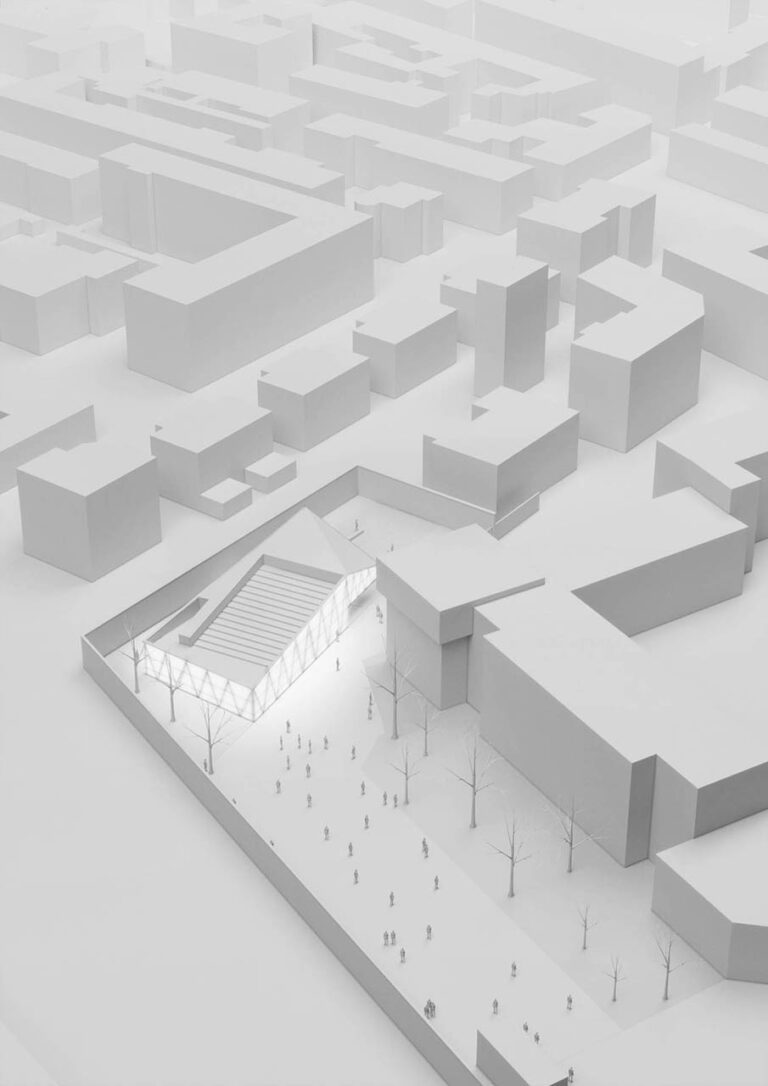

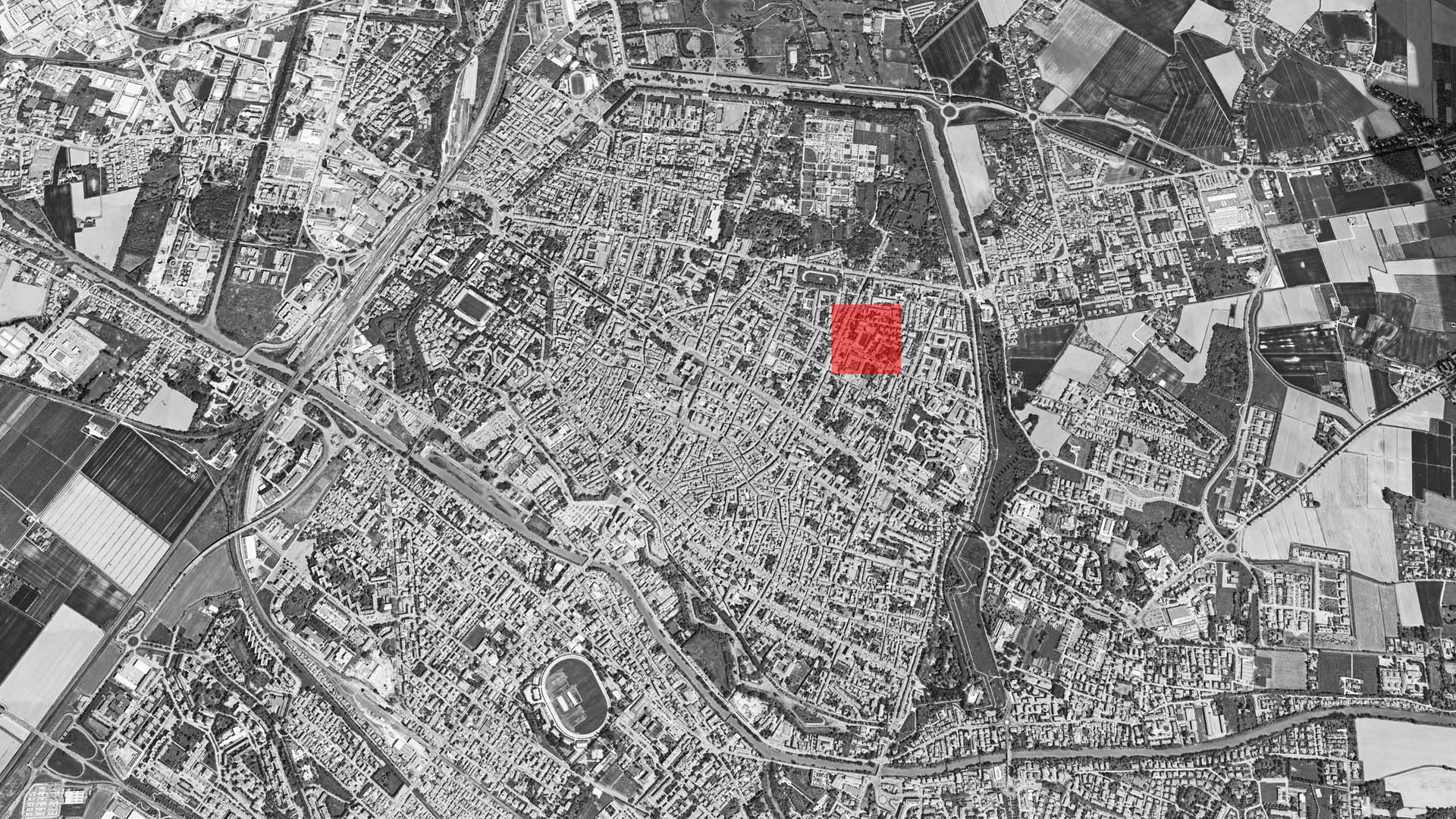

La volontà di riconfigurare una nuova realtà architettonica, pur nella sua limitatezza dimensionale volumetrica, non ha potuto che ripartire in qualche modo da una sorta di metodo che Ferrara, come città d’architettura, conosce piuttosto bene: l’episodicità parametrica dell’evento edilizio. La città che conosciamo e ammiriamo è infatti sostanzialmente frutto sì di uno sviluppo urbano programmato ed esemplare di cui l’Addizione Erculea è l’esempio conclamato, ma anche di una serie di eventi architettonici che all’interno di questo programma, nella sua più ampia accezione, costituiscono singolarità polarizzanti tali da definire un organismo parcellizzato attorno a straordinari episodi.

La vocazione alla modernità della città di Ferrara è il fil rouge della sua storia, durante la quale le avanguardie, sostenute da uno spesso apparato culturale ed economico, hanno saputo e potuto esporre con puntuale cadenza temporale quanto altrimenti e in altri luoghi difficile se non impossibile. Dall’albertiano protorinascimentale Campanile del Duomo all’espressività della declinazione linguistica del Razionalismo ferrarese, passando per il mirabile Rossetti di Palazzo Diamanti e l’organizzazione delle Delizie, pare che la città abbia saputo nei secoli promulgare e difendere una propria autonomia lessicale, forse principio di quella perfetta lontananza da corti e salotti culturali in cui il significato di appartenenza e riconoscimento è stato più forte della necessità espressiva.

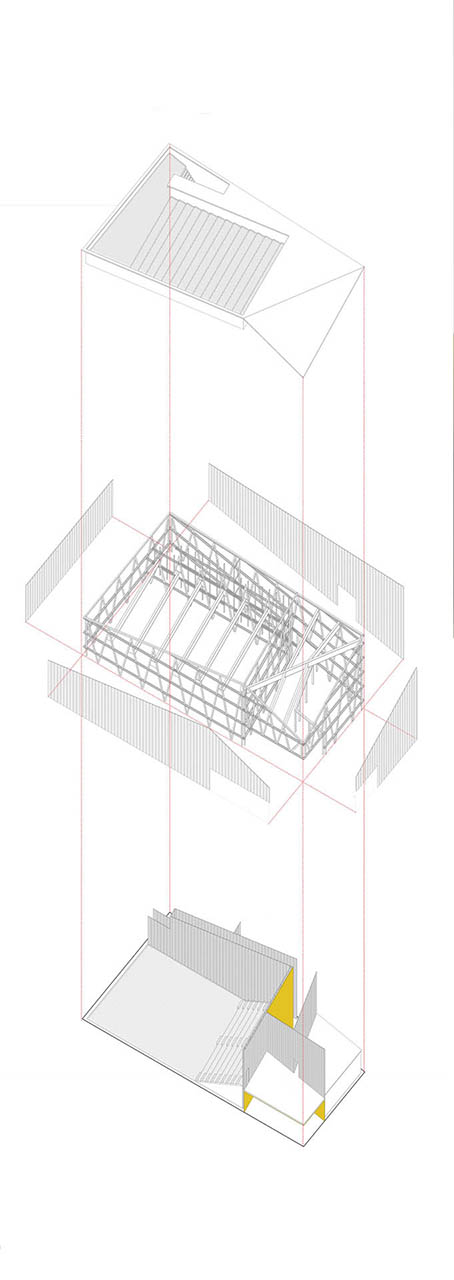

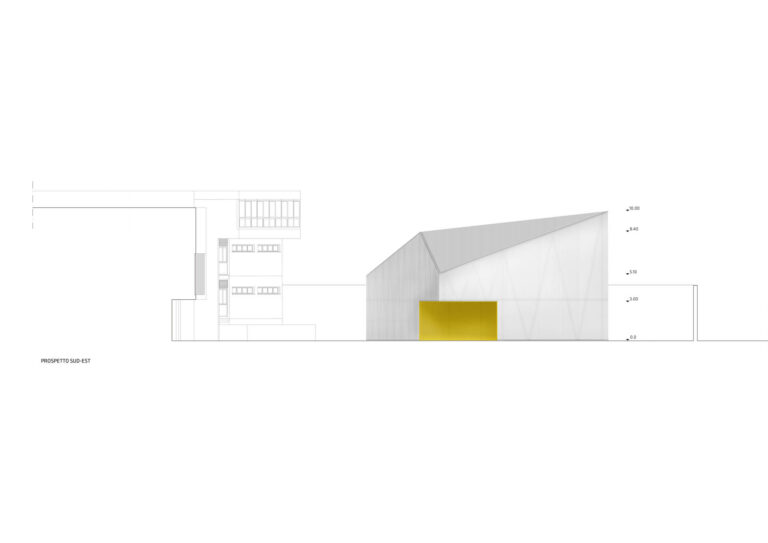

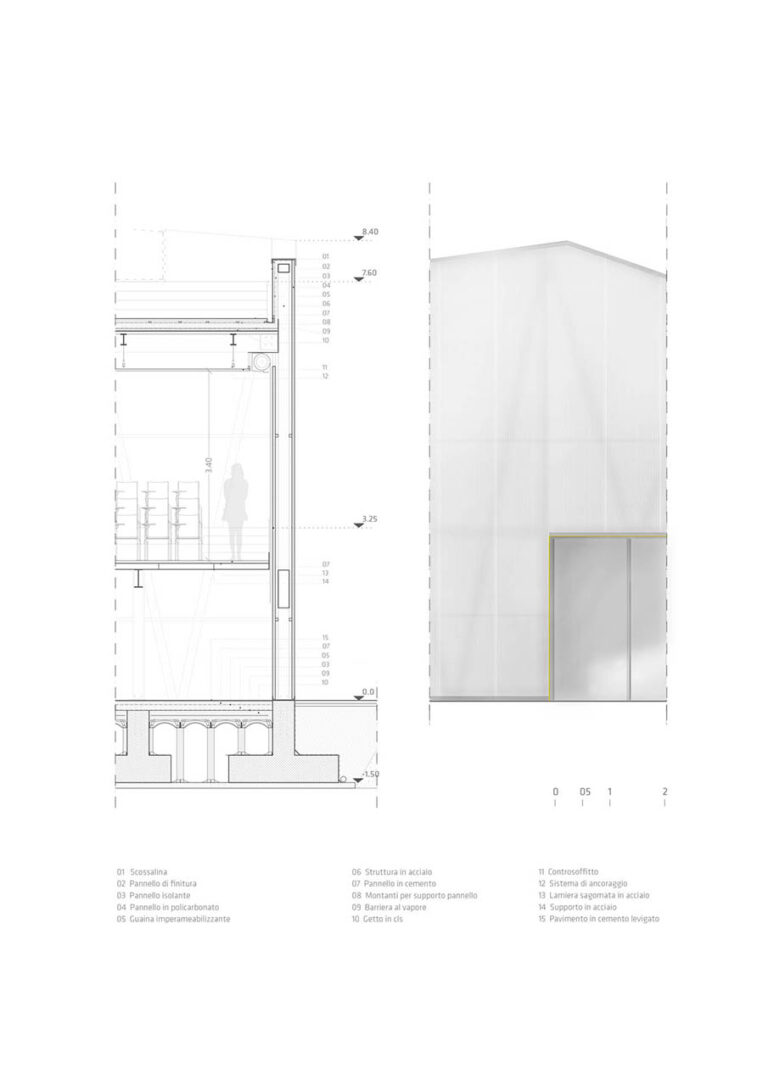

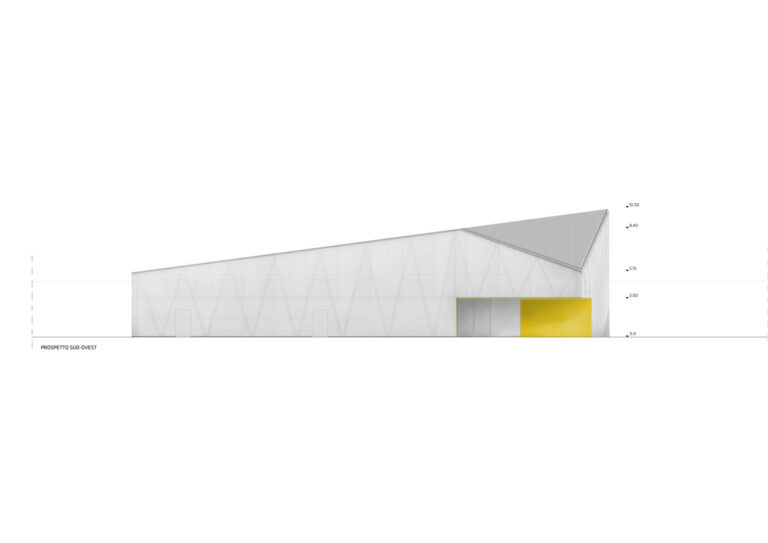

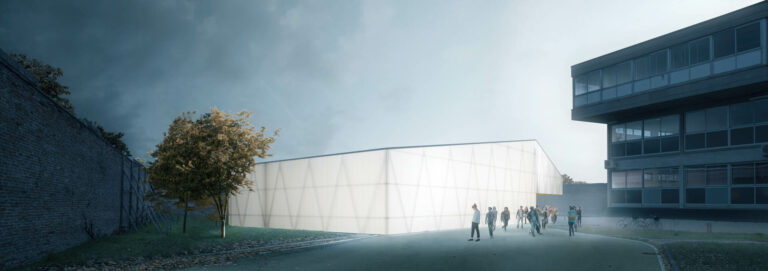

Sulla linea di questa tendenza ferrarese la proposta si realizza sulla scorta delle necessità espresse dal bando realizzando un edificio autonomo e fortemente caratterizzato nei propri contenuti estetici e tecnici chiaramente definiti ed enunciati ovunque possibile, definendo una nuova proposta rispetto al contesto in cui si trova ad inserirsi. Alla presenza di facciate in calcestruzzo, frammentate in un panneggio di matrice brutalista/espressivista, il nuovo edificio risponde con il silenzio di una facciata piana, omogenea e traslucida, in grado di disvelare silenziosamente e in diversi modi a seconda della luce ambientale e artificiale, ogni segreto relativo al proprio contenuto. La struttura metallica, telaio e scheletro dell’impalcatura che sorregge la forma, emerge proprio in un luogo deputato alle scienze matematiche come gradiente di esperienza fisica rispetto alle alchimie della scienza e della tecnica delle costruzioni. La forma è l’esatto prodotto delle realtà geometriche e dimensionali del limite edificabile dell’area a disposizione, ma in più suggerisce, attraverso il susseguirsi di poligoni piani di cui è costituita, una dimensione ulteriore propria della geometria pura, quella della natura e dei suoi equilibri naturali espressi attraverso minerali i cristalli.

L’opera di design quindi prende forma, non in un contesto di autonomia e riproducibilità indifferente, ma piuttosto in un ambito di relazione profonda con il contesto in cui si inserisce, allontanando aprioristicamente un ideale perdente di mimesi contestuale e imponendo un nuovo percorso estetico attraverso l’espressione di un oggetto paradigmatico, nel quale la risposta ai quesiti posti dal bando si esprime attraverso ulteriori domande in grado di generare un sistema di relazione uomo-edificio di tipo interlocutorio e vivace.

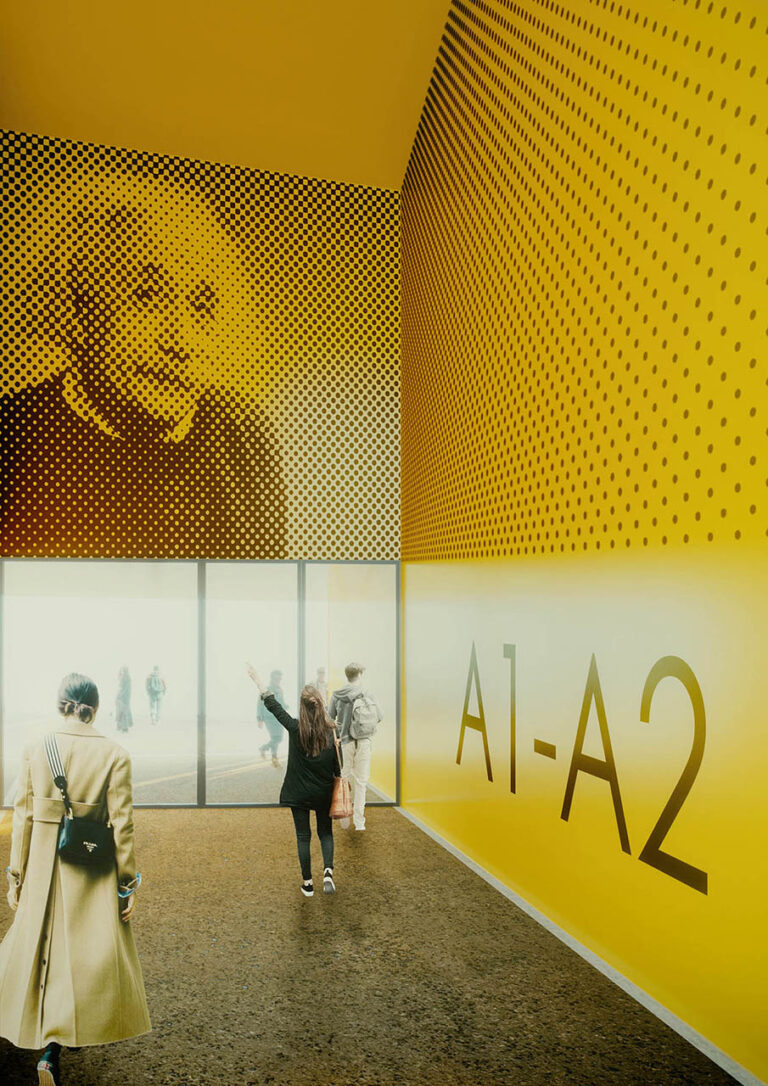

Così in questo ambito di necessità relazionale tra uomo ed architettura il volume enigmatico si apre solo dove necessita abbracciare l’accesso degli utilizzatori, svelando un ventre colorato, opposto all’educato silenzio delle facciate. Un varco esattamente dove i flussi esistenti si incrociano propone un’alternativa invitante, suggerendo di penetrare il volume inedito dando sfogo all’innata curiosità umana. Un breve sbalzo garantisce la protezione dagli agenti atmosferici pur rimanendo ancora all’esterno dell’edificio.

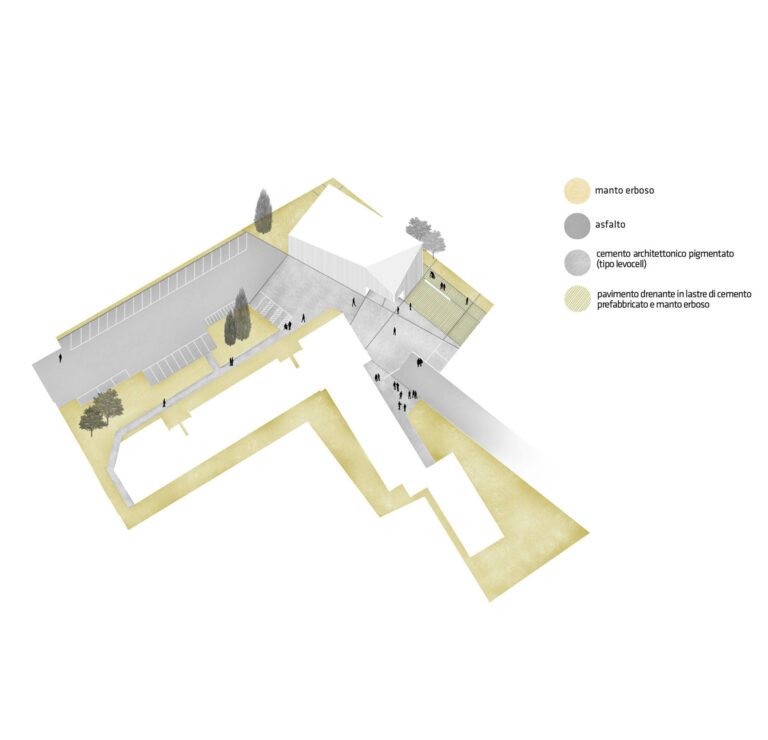

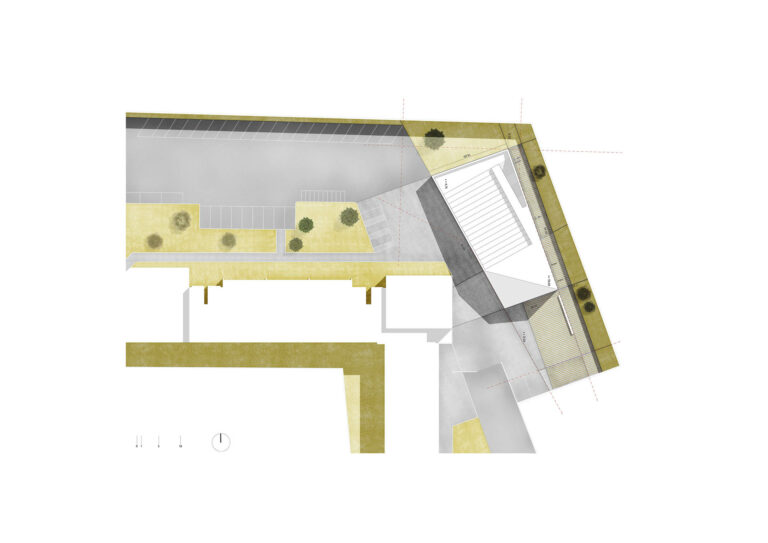

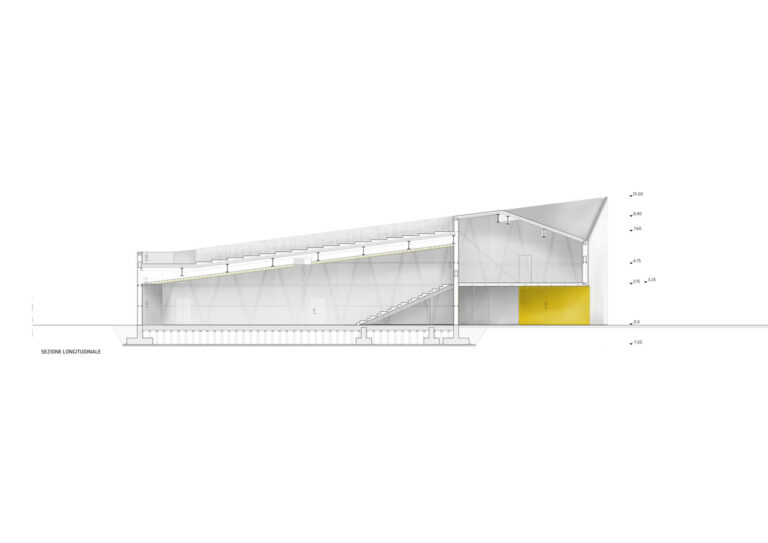

Dal punto di vista planoaltimetrico i percorsi non hanno soluzione di continuità permettendo a chiunque di raggiungere il più istintivamente possibile i luoghi deputati alla didattica e le ulteriori funzioni ad essi connesse. Un corridoio, precisissimo nel suo svilupparsi attorno alle aule, distribuisce nel più breve percorso possibile tutte le funzioni presenti richieste dal bando.

Lungo questo percorso, scavato nella massa dell’edificio, una porta ed una scala ricavata nello spessore della struttura conduce ad un possibile ulteriore spazio all’aperto, in copertura. Questo luogo, citazione di molti altri noti, è messo a disposizione dall’edificio rappresentando in modo semplice, ma altrettanto singolare, la possibilità di poter vivere l’architettura durante le pause tra le attività didattiche in una posizione altrimenti preclusa, elevata sul contesto dell’edificato contornato da alti muri ed edifici. Un panottico quindi, in grado di risarcire il suolo occupato dal nuovo edificio e dove poter relazionarsi con un intorno denso e difficilmente perscrutabile.

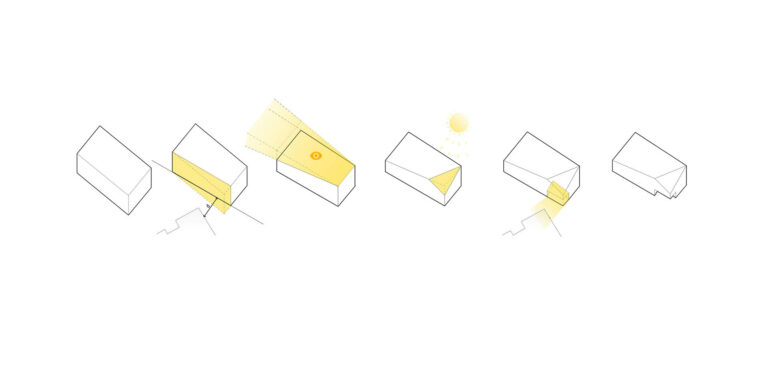

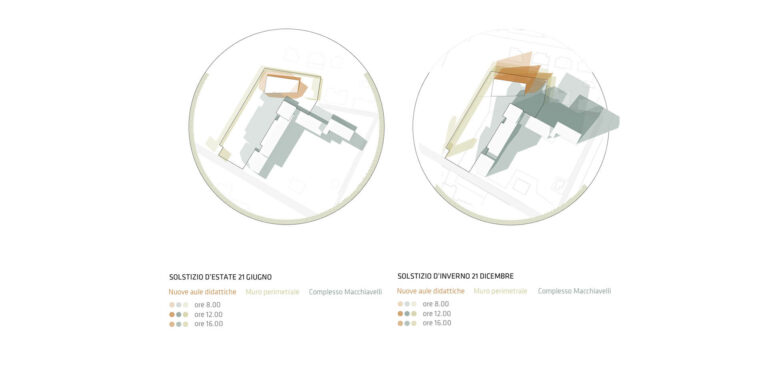

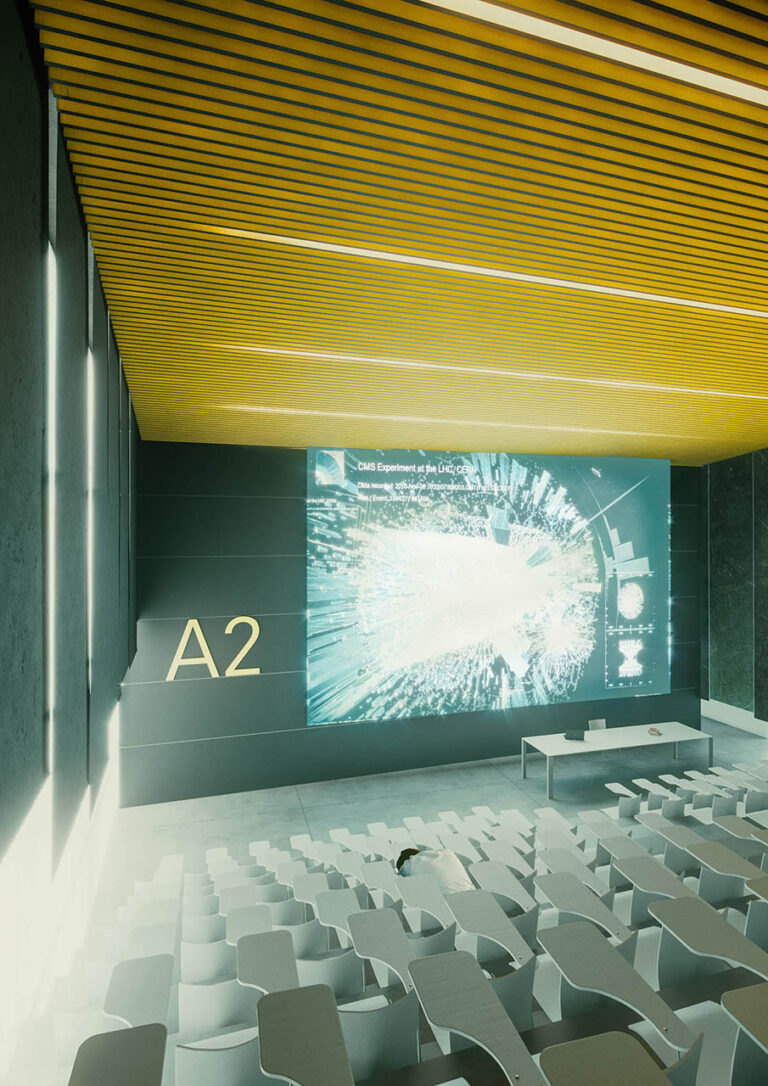

Le condizioni difficilmente allineabili imposte dall’architettura dei luoghi didattici suggerisce l’individuazione di un equilibrio necessario tra le necessità. Proprio l’esperienza didattica assidua in luoghi spesso indifferenti alle minime condizioni accettabili ha suggerito l’assemblaggio di una serie di soluzioni in grado di assolvere ad ogni condizione possibile di insegnamento. Il controllo della luce naturale è il principio che ha configurato l’intero progetto dell’aula. Se l’utilizzo di pareti opalescenti all’esterno ha il risultato già detto di produrre un’immagine fortemente tecnica e relazionale con il contesto, all’interno la luce naturale permeata attraverso la stratificazione del materiale oltre ad annullare gli effetti dell’irraggiamento solare produrrà un effetto di luminosità diffusa, priva di ombre e di riflessi, in cui sarà possibile anche l’uso di sistemi di proiezione senza la necessità di utilizzare schermature che, comunque previste, rappresentano sempre uno strumento di difficile uso e scarsa durabilità.

In sezione l’aula, divisibile nelle due parti come da richiesta del bando, si sviluppa in due parti: una piana ed una inclinata, per ovviare alle evidenti problematiche di visibilità e relazionali proprie delle aule di queste dimensioni. Le due parti potranno essere divise all’occorrenza attraverso un sistema di pannellature di tipo sezionale che calando dal controsoffitto rimarranno invisibili in condizione aperta.

Gli spazi interclusi tra le funzioni principali dell’edificio, sia in pianta che sezione, sono dedicate alle necessità di magazzini e locali tecnici, garantendo rapidità e facilità di accesso in qualsiasi condizione, senza interferire con le funzioni didattiche stesse.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Francesco Messina

Giacomo Razzolini

Giulia Miniaci

Edoardo Fanteria

Strutture

AEI Ingegneria srl

Niccolò De Robertis

Anno

2017