Fumane

Due case in Valpolicella

Paesaggi, avversari, figure

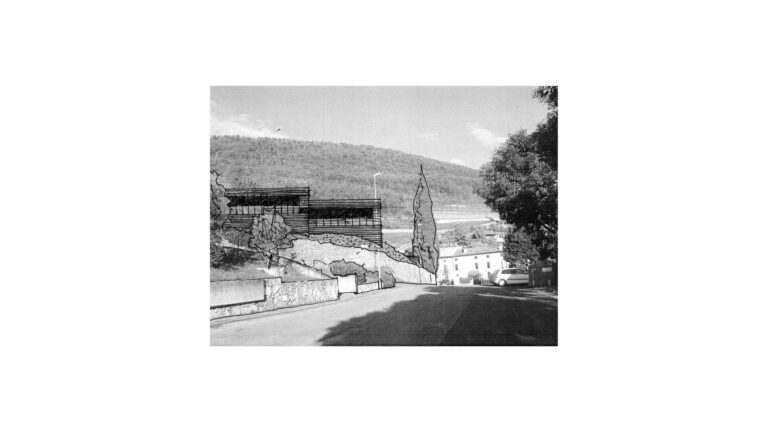

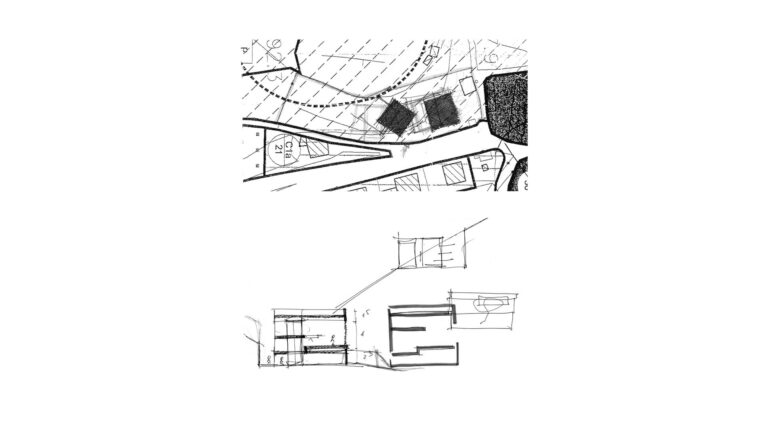

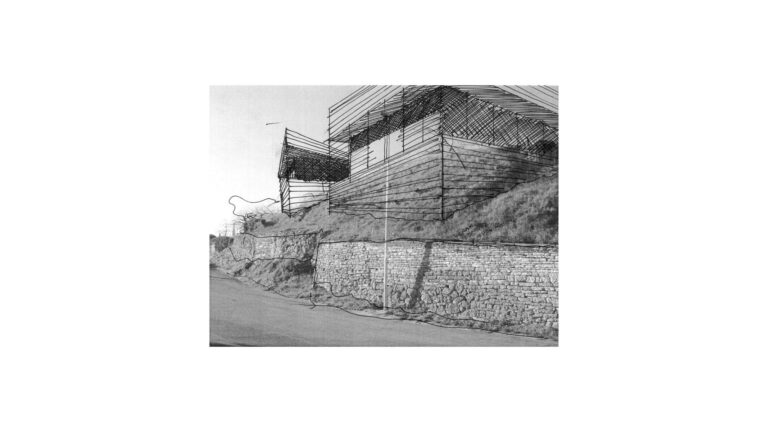

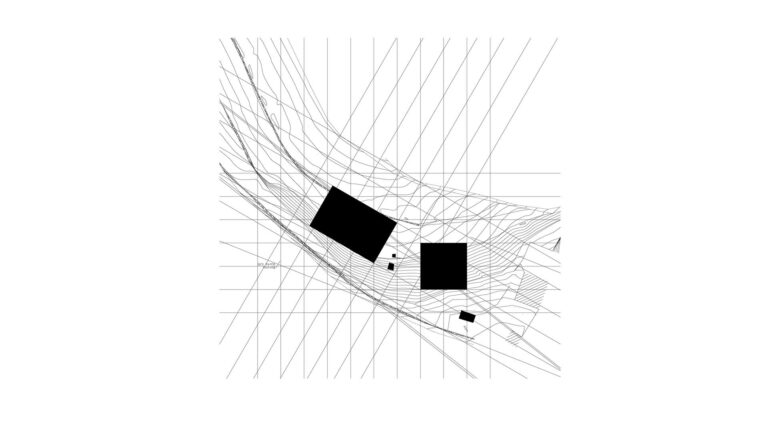

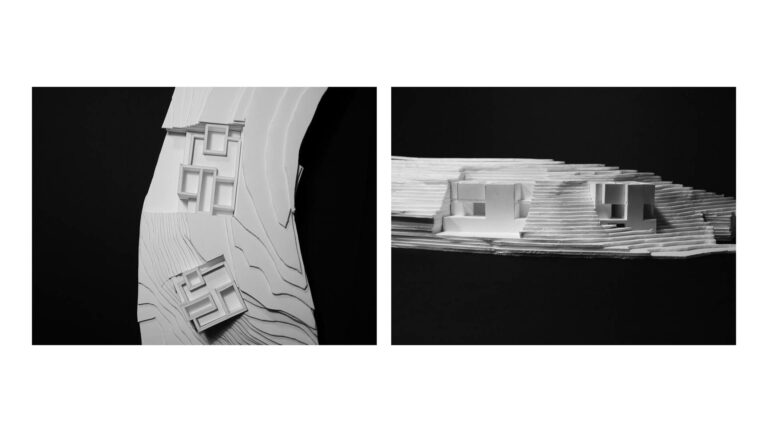

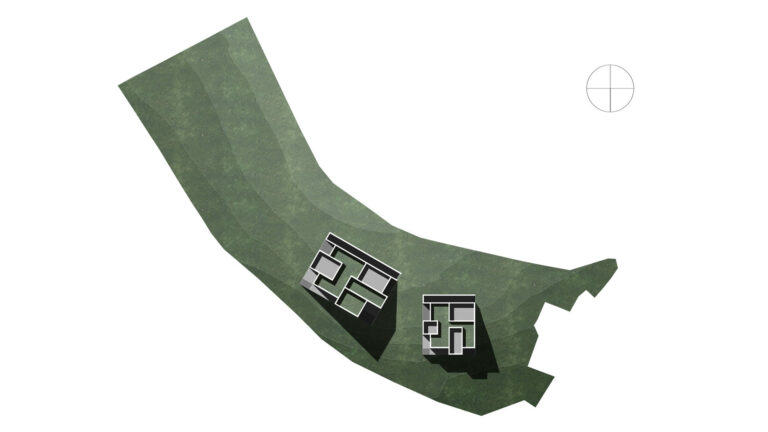

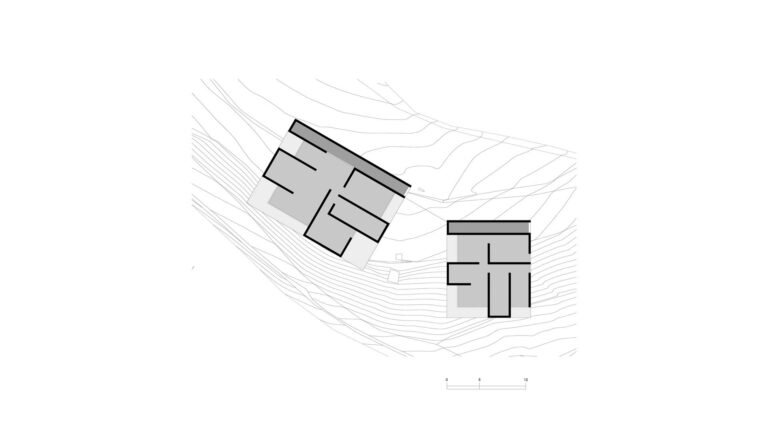

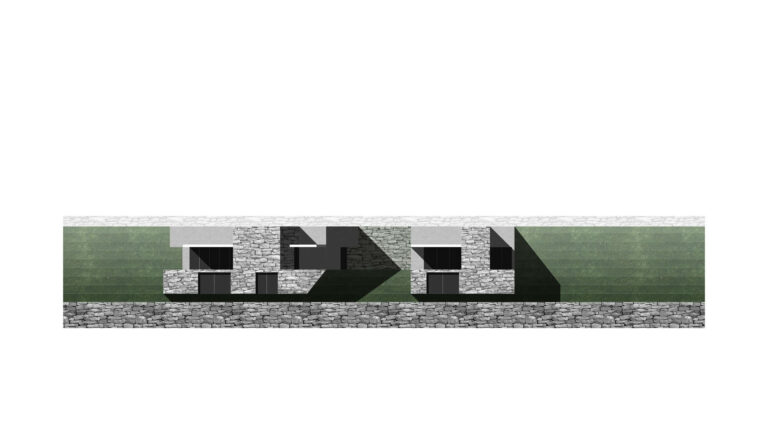

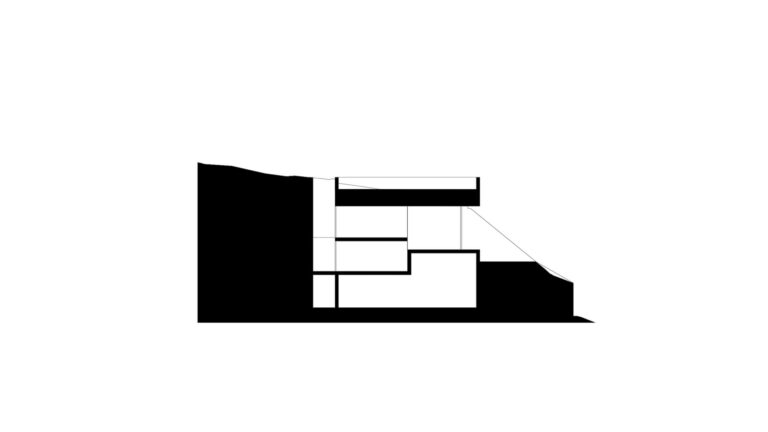

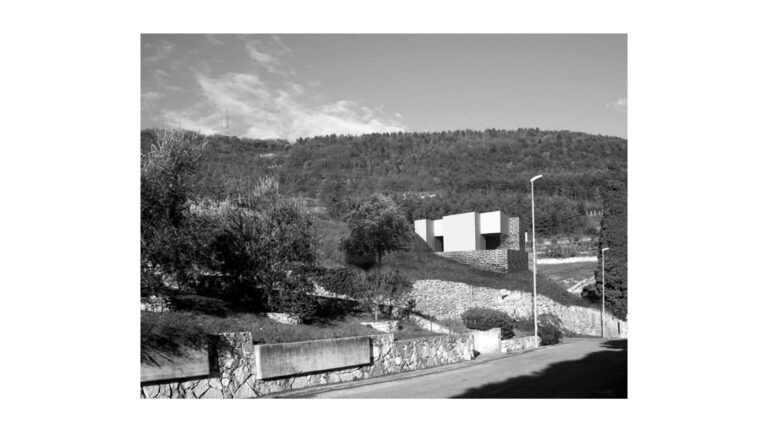

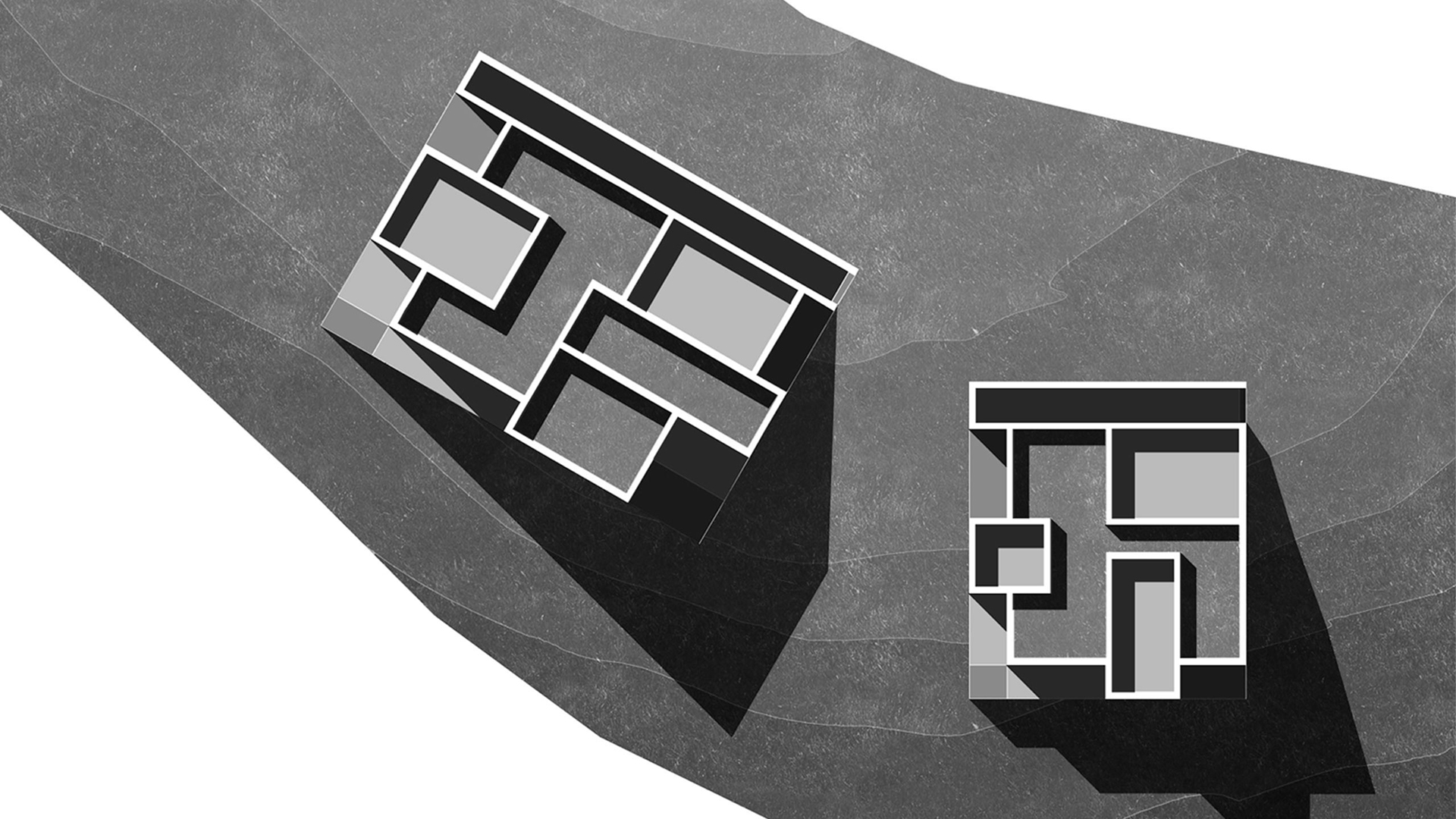

Abitare è per l’uomo un bisogno universale tanto lo sono quelli del dissetarsi e del nutrirsi. Questa è forse un’inutile tautologia dal punto di vista intellettuale ma per nulla scontata nella pratica quotidiana. Infatti, le forme e i modi dell’abitare devono essere sanciti dalle regole del vivere civile; regole che ogni società trasforma in leggi per garantire il quotidiano percorso vitale di ogni individuo. Tutto ciò che l’architettura può essere in grado di predisporre non è altro che una razionale cortina di accorgimenti nei confronti di ciò che esiste sotto forma di Natura. Tutto quello che Natura propone nella sua inarrestabile, incontrollabile e caotica circolarità costituisce la base su cui l’architettura fonda la propria resistenza. Basta osservare un edificio abbandonato e divorato dalla Natura per comprendere quanto grande debba essere l’opposizione messa in atto dall’architettura stessa per riuscire a durare; basta passeggiare per le rovine per comprendere quanto inerme sia l’opera dell’uomo di fronte al potere totale della Natura. Il paesaggio, troppo spesso richiamato a stendardo sotto il quale riunire le forze frammentate di una cultura del No che vede nel costruire uno degli atti più criminosi dell’uomo sulla terra, in realtà è esso stesso soggetto impotente delle proprie modificazioni. Non saranno le ennesime logiche normative a vincolare l’opera dell’uomo, ma più che altro l’incardinamento in esso dei valori culturali di priorità, sensibilità e conoscenza. Fin dalla prima capanna di fronde abbiamo inevitabilmente usato la Natura e modificato il suo contesto divenuto per i nostri scopi di sopravvivenza, il problema casomai si propone sul piano della scala e della misura di tali modificazioni. Termini come “discontinuità ambientale” non possono essere presi a parametro per decidere il futuro di un progetto, secondo una prassi ormai avversaria del progetto. L’architettura è per propria natura tassonomica una discontinuità nella contiguità tra “i luoghi del lupo e quelli dell’agnello”. Detto ciò, l’esperienza in contesti complessi come la provincia italiana deve portare inevitabilmente a considerazioni quasi fatali rispetto a quelle che possono essere le intenzioni. Guida può essere la consapevolezza che, nonostante tutto, qualsiasi progetto si radica in un “luogo”, assorbe e ritorna senso ad esso tutte le premesse, siano regole della costruzione urbana o condizioni del paesaggio. Caratteri, questi, che si trasformano ancora nel momento in cui l’atto straordinario del costruire avrà finalmente trovato compimento. Il paesaggio deve rappresentare non più esclusivamente un miope, onirico, inesistente immaginario, o ancora peggio normativo, ma la coscienza materiale del rappresentare una cultura antecedente e una base su cui sviluppare il progetto stesso. La questione di base infondo è come abitare la terra: la radice del verbo “abitare” è quella latina del verbo “habeo” – “avere”, avere la terra, averne consuetudine, possederla e se le parole hanno ancora un valore di significato l’unico problema da risolvere nuovamente è il come. Abitare/possedere è una questione legata intellettualmente all’in-appartenenza dell’oggetto costruito, esso appartiene ed apparterrà sempre al territorio e alla società che lo produce e lo ospita. Il progetto di una casa è innanzi tutto pensare e sentire l’abitare, comprendendo le mutazioni della società. Il nostro compito è istruire di nuovo una percezione troppo schiava delle mode e di un artigianato per le masse impoverito nei materiali e nella manifattura. Il tema eterno della casa unifamiliare impone una riflessione di molto antecedente il progetto, fatta di domande che sono sempre le stesse: dove, perché e soprattutto, per chi? L’ambientazione della vita dei committenti viene pensata a priori, costituendo una sorta di scenografia d’interazione con gli spazi dell’edificio che prima di tutto dev’essere macchina scenica per le esistenze di chi lo adopera. In questo caso un terreno bislungo dall’orografia complessa, posto lungo la strada principale di una località posizionata nell’alta Valpolicella. Il panorama è indice immediato dell’elezione e della vocazione del luogo, al disotto di esso i vigneti e le vette dei colli delle valli che perpendicolarmente intagliano la vallata principale. Alcuni punti di riferimento, i campanili e i piccoli centri abitati indirizzano lo sguardo altrove, oltre ogni vicino dettaglio di un apparato urbano violentemente modificato nei recenti decenni da edificati di pessima qualità linguistica. L’opera non poteva essere che quello dello scavo, quella della pedissequa sostituzione del volume terreno con un nuovo, costruito in grado di proporsi il meno possibile come volume aggiunto. I tetti sono terrazze vegetali in cui i perimetri fisici diventano limiti architettonici tanto quanto lo sono i muri a secco che rappresentano il contributo tangente dell’uomo alla costruzione del paesaggio della Valpolicella che noi conosciamo oggi. La sezione si svolge in modo appropriato all’ubicazione degli edifici: il percorso è invertito, dall’alto vero il basso. L’accesso avviene dalle coperture e, scendendo, si percorrono in continuo gli spazi aperti su particolari dettagli visivi del contesto circostante fino ad arrivare al piano interrato. I rivestimenti in sasso sono come le figure si ruderi precedenti ai quali attraverso spaccature si aggregano gli spazi principali degli edifici definendo continue rotture prospettiche che hanno come principale obiettivo, attraverso la frammentazione dei volumi reali, la riduzione dell’impatto visivo.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

Alberto Marchesini

Strutture

Ingegneria Pivetta srl

Impianti

Donato De Pizzol

Anno

2010