Ex-Magnolfi

Rigenerazione urbana, architettonica e sociale degli immobili del complesso Magnolfi

Concorso, progetto vincitore

Il tempo ritrovato

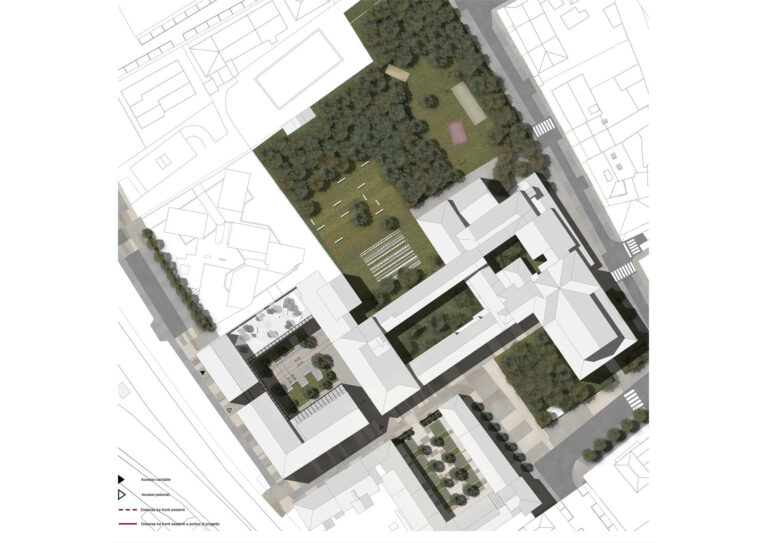

Il 23 settembre 1565 Matteo Priuli, nuovo vescovo di Vicenza, fece la propria entrata trionfale nella città berica. Per questo evento furono investite grandi risorse di denaro e incaricato il maggiore architetto del tempo, Andrea Palladio, per la realizzazione di istallazioni tali da rendere il percorso cerimoniale del vescovo un vero trionfo. Peccato che la cosiddetta eresia si radicasse, senza che questo fosse noto ancora a Roma, proprio negli attori principali di questa avventura. In questa occasione trova compimento, non per la prima volta, l’applicazione pratica di una architettura fortemente, anzi orgogliosamente, connotata dall’idea di transitorietà. L’effimero come pratica di manifestazione a-temporale dell’architettura e dell’arte, in un ambito in cui la transitorietà diviene linguaggio, matrice valoriale stessa di una valenza che si fa valore. Le opere architettoniche solo messe su carta dal Serlio e dal Vignola incontrano la realtà dell’esistenza al di fuori della stampa, in una gloriosa riproduzione di apparati architettonici in cui la città si specchia, ritrova la propria identità, tanto che al termine della parata archi trionfali, baldacchini e facciate realizzati in legno e tela saranno fatti a pezzi e venduti al miglior offerente per arredare giardini e palazzi. Opere effimere private per assunto del proprio tempo, acquisirono così una imprevista autorità tanto da assimilare parti di città ben oltre la propria durata fisica. Fino ad un recente passato era dato per scontato come l’architettura, in senso generale, fosse un meraviglioso strumento per addomesticare il tempo confrontandosi a più livelli con esso, e non riguardasse solo la questione di dominio dello spazio. Spazio e tempo, è noto, sono realtà strettamente relazionate nella Fisica, nel senso di disciplina scientifica, ma nelle arti e quindi in qualche modo anche in architettura, sono entità governate in misura differente attraverso la mediazione della loro comprensione umana e antropologica. Senza tempo si potrebbe dire quindi che non vi sia spazio e viceversa, ma spazio e tempo, in architettura, hanno certamente equilibri e significati ulteriori rispetto a quelli numerici della scienza. Nella modernità attraverso un processo di astrazione, esito di un lungo percorso compiuto definitivamente proprio dal Moderno nel suo allontanamento dalle forme della Natura, sono rimossi o messi in trasparente controluce tutti quei corredi in grado di determinare considerazioni non più necessarie legate e utili al processo di affiliazione ad uno status, in cui i termini stile o funzione si diluiscono per assumere un principio proprio di autonomo disimpegno dall’oggettività delle cose. Così l’effimero, individuato per lo più come momentaneo, è divenuto linguaggio in cui l’errore interpretativo riguardante la sua falsa insita eventualità, lo fa apparire come soluzione praticabile più di altre nell’ambito di una politica della transitorietà che avvolge la civiltà occidentale come soluzione possibile o probabile nei termini, ad esempio, della preservazione del paesaggio o in quelli ancora più fittizi della sostenibilità o della reversibilità. Tutto ciò al fine correggere quel fondamentale fattore affermativo ormai ritenuto politicamente scorretto e insito nell’architettura e che essa stessa assume in sé come principio di responsabilità teorica e pratica. Parlare ad esempio, e sempre più diffusamente, di mimesi come carattere di una architettura soggetta ad un processo autoriducente sia, allo stesso modo, argomentazione ormai scontata, introducendo un’idea, del tutto parziale, per la quale questi parametri possano rendere l’architettura disponibile, anzi costitutivamente soggetta al compromesso, dimenticando o non volendo ricordare che l’architettura è fatta soprattutto di cose che pesano, si appoggiano o incastrano a terra, che richiedono sacrifici intellettuali ed economici più di qualsiasi opera umana e che proprio per questo attraggono e irradiano forza in base alla loro presenza. Così nel riferimento ad un contesto per certi versi repertuale se no archeologico, come questo di “RiFonderia” che pare essere attraverso i propri principi una vera e propria sfida alla ri-edizione di membra cittadine non più coerenti con il proprio mandato funzionale di utilità, sembra introdursi la necessità di ri-generare più che ri-costruire. Senza alcuna considerazione sulla prassi piuttosto italiana di affezione per la vetustà, il progetto propone un ripensamento proprio nel solco della contrapposizione tra antico e contemporaneo. Non mimesi, dunque, ma vero e proprio dialogo dove duplicità e logos si assumono l’onere di generare altro. Il complesso Magnolfi viene conturbato da una nuova presenza, che in dittongo con la stereotomia muraria esistente si pronuncia per tratteggi, per inserzioni di volumi in accordo critico con l’esistente. A rilevare questa condizione duale la sezione manifesta una traslazione dove ciò che si svuota nella facciata verso la ferrovia per lasciare spazio al sistema loggiato invernale verso sud, viene recuperato per addizione nella loggia estiva verso nord. Qui si svela l’arcano edificatorio in cui la struttura è svelata nella propria esilità e i volumi potenziali in essa racchiusi sono delimitati da un velo metallico predisposto alla scomparsa sotto una folta vegetazione che ne definirà con il passare delle stagioni, l’età. La corte diviene luogo della collettività, dove la possibilità di esibire pratiche individuali della microproduzione agricola sarà occasione di dialogo e confronto tra gli abitanti così come l’occasione di utilizzare come lastrico solare posto sul volume a ovest, luogo dove i rituali collettivi potranno svolgersi in un processo di condivisione e conoscenza quanto mai necessari ai nostri giorni. L’area circostante, in cui la riattivazione sembra operazione per certi versi utopica, si propone la possibilità di utilizzare il vegetale come strumento di ridefinizione di una possibile identità. Così vaste piantumazioni di alberi a medio e alto fusto, oltre a garantire una mitigazione delle temperature estive, sarà l’occasione di riprodurre in ambito cittadino un panorama silvano, costellato da occasioni strutturate per lo sport, l’incontro, il book-crossing e quanto altro la comunità nel tempo riterrà utile alla propria esistenza. Nel progetto è chiaramente preferita una sorta di positiva conturbante fragilità piuttosto che la manifestazione di potenza dell’architettura, secondo una visione pratica che lascia al tempo, appunto, il compito di intervenire strumentando ciò che il progetto in una sua prima fase di manifestazione vuole determinare solo come potenziale. Dal Theatrum Scauri narrato con così tanto interesse da Plinio il Vecchio, alle architetture di Palladio per Vicenza al Teatro del Mondo di Aldo Rossi, il progetto dell’effimero quindi è parte integrante degli aspetti forse più raffinati dell’indagine sulle forme del tempo. L’effimero può essere paradigma di interrogazione, per affinità nel concetto di incompiutezza neoplatonica, sull’essenza stessa dell’architettura, insieme al non-finito del Buonarroti, alla manifestazione dello spazio indefinito di Wright e Mies (o il plan libre di LC) o alla costituita e vasta condizione di forma-tempo insita nell’auto-progetto della città di Venezia. Il tempo può essere ritrovato, passo dopo passo, e ritornare ad essere tempo indimenticabile, eterna promessa, ciò che dovrebbe essere davvero l’architettura, in qualsiasi forma eventuale o meno essa possa inverarsi; costituzione di un luogo altro, apparato tale da rendere possibili sempre ulteriori previsioni o essere di per sé indifferente all’adempiersi di infinite altre possibili. Contenere e rendere attuabile, nella teoria e nel progetto che da essa proviene ed a essa demanda la propria autorità, uno stato relazionale di tipo a-temporale, perché a-temporale, in sostanza, deve essere la condizione del pensiero umano.

Architettura

Industria38

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

Bodàr

Francesco Messina

Giuseppe Messina

Marco Messina

Filoferroarchitetti

Davide Lucia

Luisa Palermo

Giacomo Razzolini

Fanteria Architetti

Edoardo Fanteria

Strutture

AEI Progetti srl

Niccolò De Robertis

Impianti

ADV Associati

Andrea Dalla Valle

Sostenibilità

Cristiana Abate

Anno

2022