Bergamo

Ristrutturazione del Consorzio Agrario

Concorso

I segni del tempo

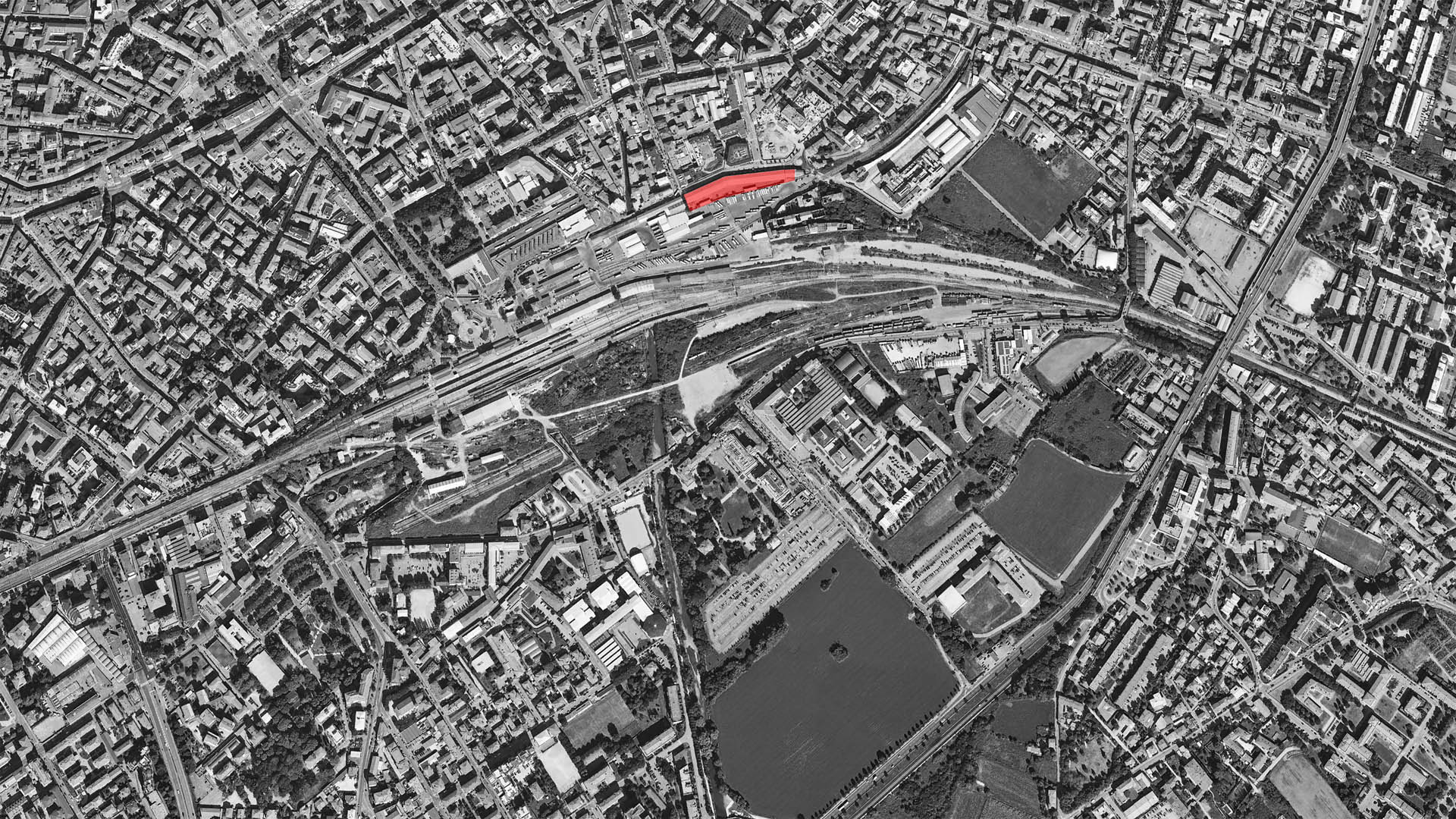

Definito da una spessa traccia nella diligente selva urbana di Bergamo, l’Ex Consorzio Agrario è parte di un paesaggio in mutazione. L’edificio si innesta oblungo al confine tra stazioni e capolinea assumendo nell’immaginario la figura di iconico e impenetrabile monumento.

Rispetto alla visione definita ne L’architettura della città, il monumento predispone una sua abitabilità e non solo la solitaria consacrazione delle sue fattezze: una vita doppia, tra autonomia ed eteronomia necessaria alla sopravvivenza nel contemporaneo.

Difatti se da un lato è fondamentale il riconoscimento del (suo) valore, dall’altro è necessario comprenderne le ragioni, discutendo attraverso il progetto il ruolo del re-uso come fisiologico adattamento del corpo architettonico alle oggettività sociali ed economiche che risiedono nel discorso narrativo.

La sublimazione di tali aspetti porta a fissare, attraverso le ossa di ciò che resta, lo scarto, un’opportuna valenza che può essere determinata anche solo nella triade figura/disegno/composizione (Garofalo, 2008), come elementi effettivi del progetto e come punti nevralgici nel riciclo di materiali discrepanti.

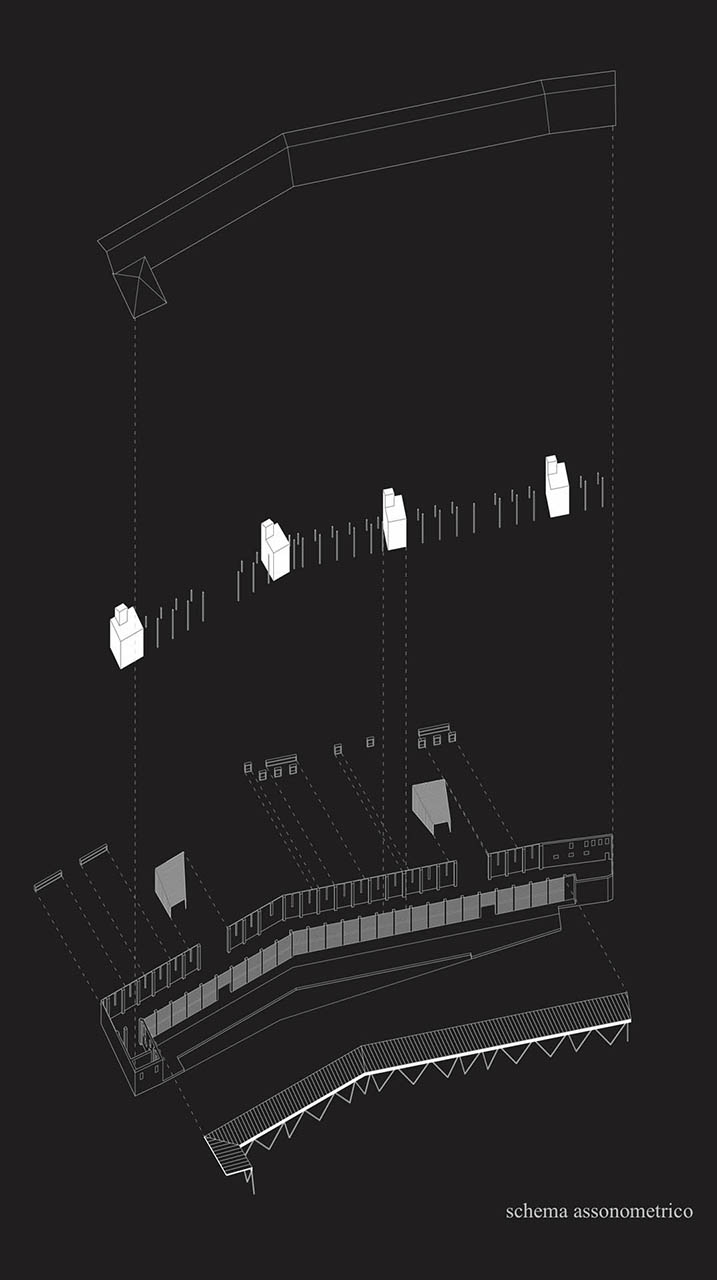

Rispettando i punti concorsuali, il racconto procede per ossa/apparati, intervenendo con nuove configurazioni sequenziali senza alterare la volumetria che afferma così la propria indipendenza repertuale.

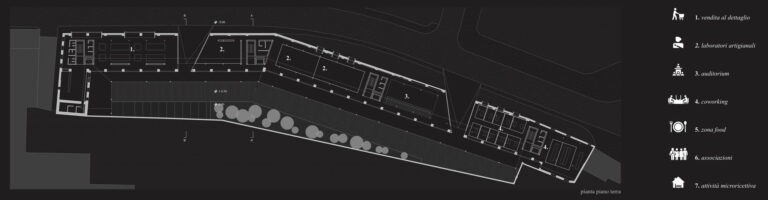

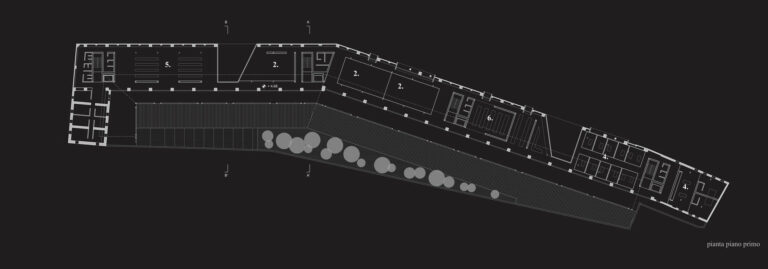

All’interno un sistema di spazi (non stanze) passanti ma autonomi, perimetrabili con cortine effimere, ri-costruisce il corpo rendendolo finalmente abitabile secondo il programma richiesto e specificando una doppia flessibilità: orizzontale e verticale.

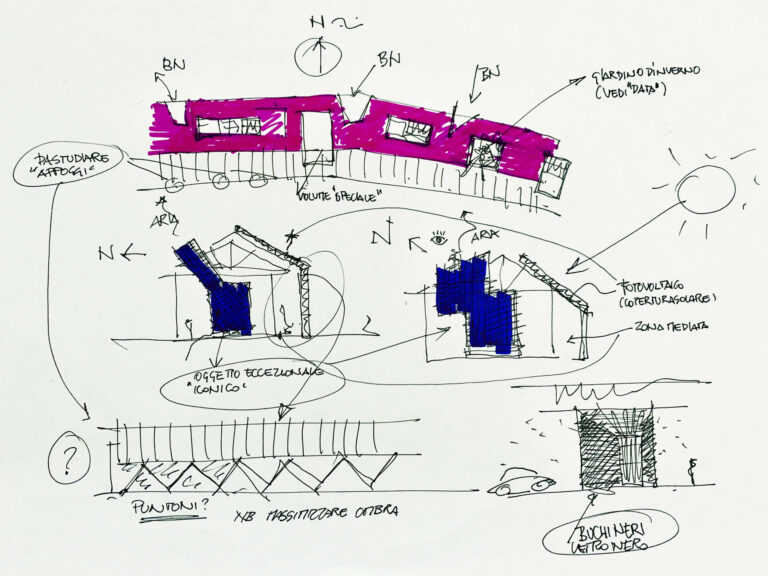

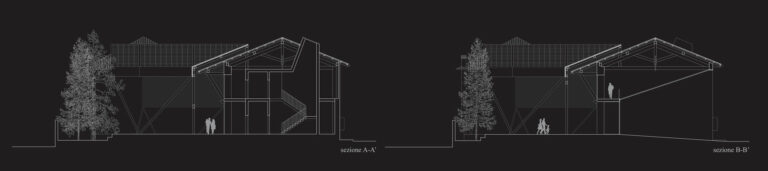

L’obiettivo relativo all’energia va nel verso di una totale autonomia dell’edificio rispetto alle fonti non rinnovabili. Ciò avviene percorrendo due binari: abbattimento del consumo mediante escamotage compositivi come ombreggiature, parzializzazione degli spazi, camini per cross ventilation, raddoppio della falda a sud e produzione di energia in forma autosufficiente attraverso un esteso impianto fotovoltaico che non interagisce con la copertura storica modificandola, ma che è parte integrante del nuovo portico. Questo riporta l’immagine civile della stoà definendo un’essenziale area di mezzo, tra dentro e fuori, ombreggiata sul lato più assolato e dotando la città di uno spazio della festa e della condivisione. Il sistema osteologico richiama memorie poetiche dell’industria dell’acciaio: puntoni, non pilastri, posati secondo geometrie in divenire, suggeriscono e ricordano le prodezze di questo materiale che Bergamo conosce.

La piazza, perimetrata a nord dal portico e a sud da un boschetto di pioppi, ricompone le altimetrie come parte del funzionamento della macchina collegata a Via Bono per mezzo di passaggi (anche carrabili) che come brecce nella cortina muraria svelano un mondo ai più ignoto.

Il ridisegno del prospetto nord riassume il gioco possibile tra monumento e città tramite l’innesto di apparati-finestre con i quali percepire, osservare attraverso o assorbire, riflettendola, l’immagine del contesto per assicurarsi di farne parte.

L’edificio divenuto corpo potrà essere indagato all’interno, nella propria inedita complessità, per mezzo di organi: plastici objects trouvés, contenitori totemici di sistemi di risalita, servizi, impianti, ventilazione naturale.

La vicenda dei materiali, scegliendo di non emulare il laterizio esistente, si pone nella condizione di continuarne la genealogia industriale ed ossequiare lo Zeitgeist presentando i materiali nella loro apparente crudeltà. Calcestruzzi a vista per solai e pavimenti, profili HEA per le strutture verticali, tamponature a secco, partizioni in vetro, tendaggi in maglia metallica, impiantistica a vista.

Il monumento dunque, segue una successione di eventi filologici in grado di mostrare l’esistenza della costruzione di uno spazio di sosta o di passaggio, in grado di determinare i segni del Tempo in una nuova scenografia per chi resta, per chi parte.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Fabio Gnassi

Vincenzo Moschetti

Andrea Benelli

Alessandro Guidi

Giulia Miniaci

Lapo Fuochi

Anno

2019