Costalunga

Cantina vinicola a Sant’Ambrogio di Valpolicella

Di vite e di pietra

Il dio del vino come del piacere e dell’estasi è noto per esser un’entità insidiosa, i riti a lui dedicati per qualcuno, solitamente, finivano male.

Bacco è un dio di bellezza anomala, fuorviante, le cui origini fisiologiche lo pongono al confine anche della mitologia: generato dalla madre fu cresciuto in una coscia di suo padre, Giove. Una impressionante traslazione biologico-chirurgica del grembo tale da far meditare sulla singolare attualità̀ di questo antico mito, degno di una novella di William Gibson.

Attribuito ai riti di questo dio è stato ritrovato qualche anno fa nella piana di Lucca, perfettamente conservato, un tempio ligneo di epoca etrusca. Sorgeva su un isolotto dell’antica palude circondato da un vitigno del quale sono emersi dagli scavi anche i tralci e le foglie. All’interno solo una panca a evocare ancora oggi la sacralità del rito del simposio contenuto in un’architettura dell’assenza dove l’unico ornamento è un antenato italico del blockbau.

Questa architettura del passato resiste a raccontarci come vi siano imprescindibili valori che legano il rito al suo dio, come la liturgia che per secoli ha legato la divinità, attraverso il suo nettare, ai suoi devoti sia ancora in qualche modo potentemente rintracciabile, sotto forme diverse, ai giorni nostri.

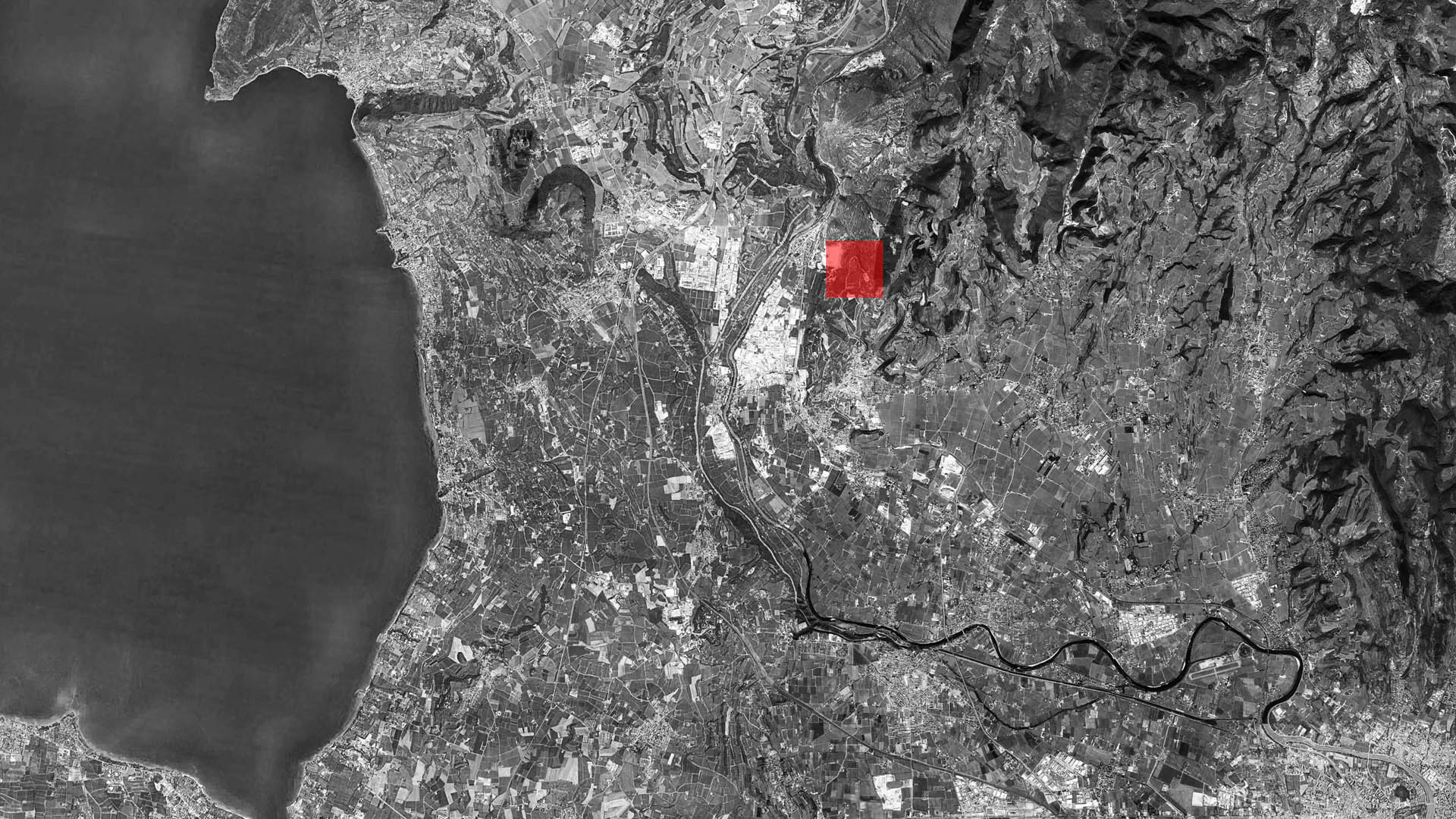

Allo stesso modo e in qualche misura, le dinamiche proprie della terra a ovest di Verona, compressa tra le Prealpi, il Garda e intagliata dalla cesura dell’Adige, comunicano una sana resistenza del contadino ad aprire le porte di quercia della propria cantina e divulgare i segreti del suo lavoro. Non perché́ abbia nulla da nascondere ma perché́ il vino che produce è frutto della terra, del lavoro fisico, dell’antica saggezza della famiglia. Vi è un acuto senso di identità legata all’idea di radici tra coloro che vinificano per passione prima che per lavoro. Nella Valpolicella le cantine, quelle vere, hanno centinaia d’anni e sono il caveau (il francese c’azzecca sempre) in cui è raccolta e protetta la parte più pura del legame con la terra e la pietra che le ha costruite, quella sostanza del tutto che qui trova compimento in un unico prodotto.

Questi aspetti hanno avuto il modo di incanalarsi in un pensiero critico divenendo le basi per questo progetto che è frutto di un lavoro di cui l’esito compositivo è solo l’ultima propaggine. La cantina vuole riassumere un’ideale posizione dell’architettura nel suo ampio confronto con i temi della trasformazione agricola e del territorio, dell’insediamento e del paesaggio, del lavoro e della sua orgogliosa manifestazione.

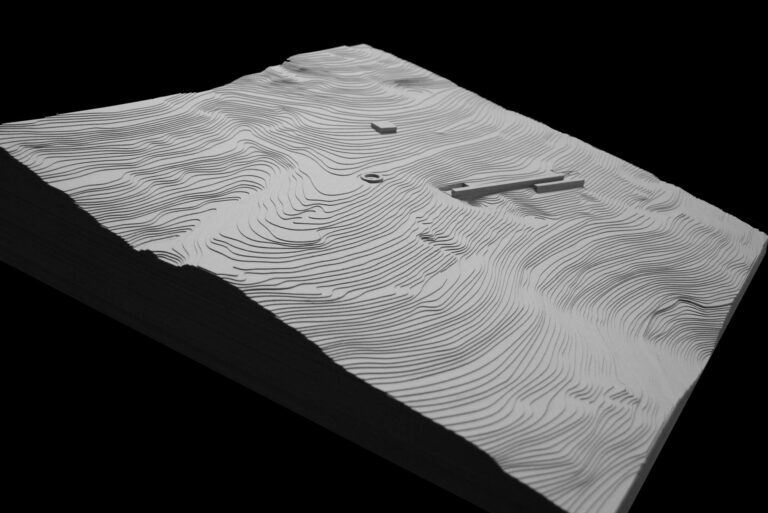

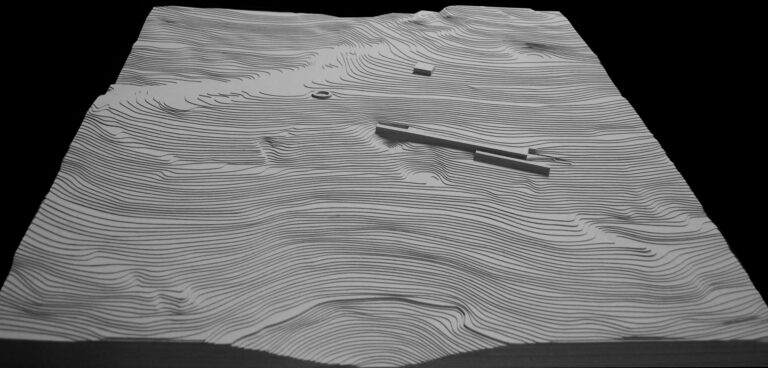

Il progetto, in definitiva, è un escamotage per parlare d’altro, per mettere in mostra, prima di tutto, non sé stesso come troppo spesso accade nella contemporaneità, ma ben altro. La composizione vuole essere strumento attraverso il quale raccontare millenni di cultura del vino e di escavazione della pietra, modificazione della natura in paesaggio, lavoro dell’uomo su di un contesto che delle tracce agricole e delle cave mitiche che hanno costruito antichi monumenti ha fatto vere archeologie.

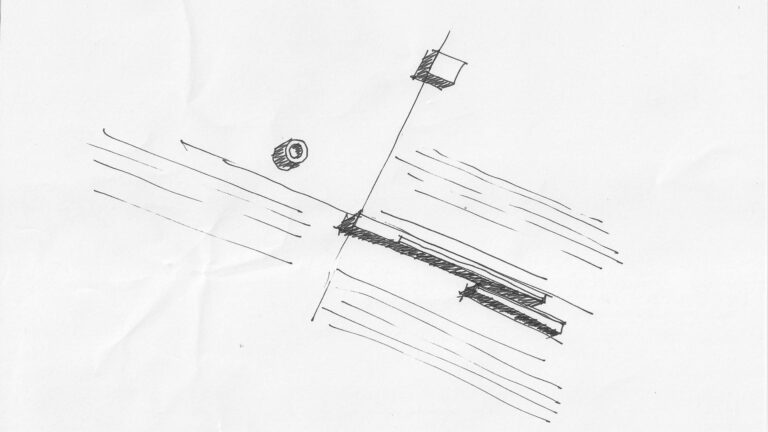

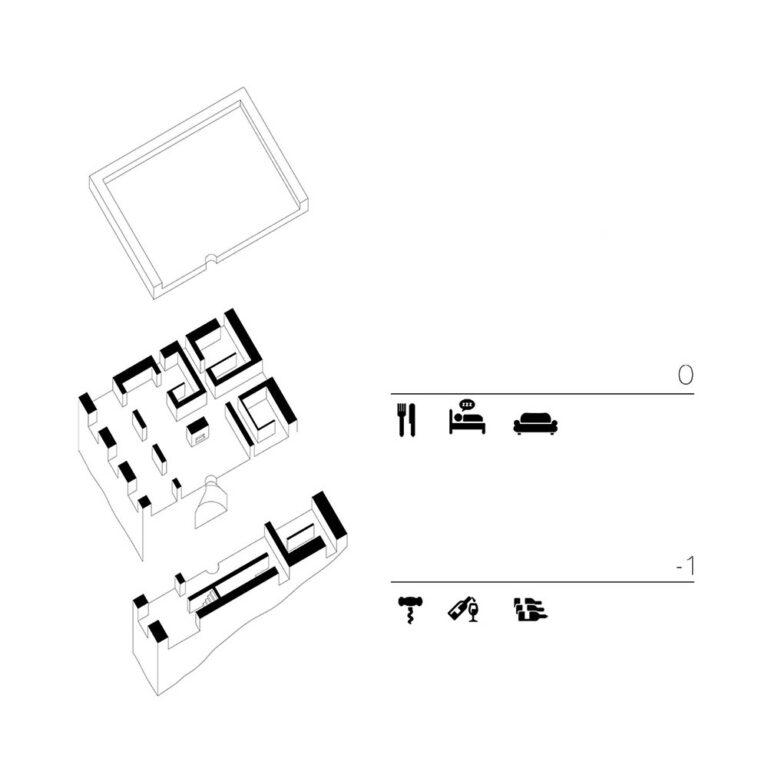

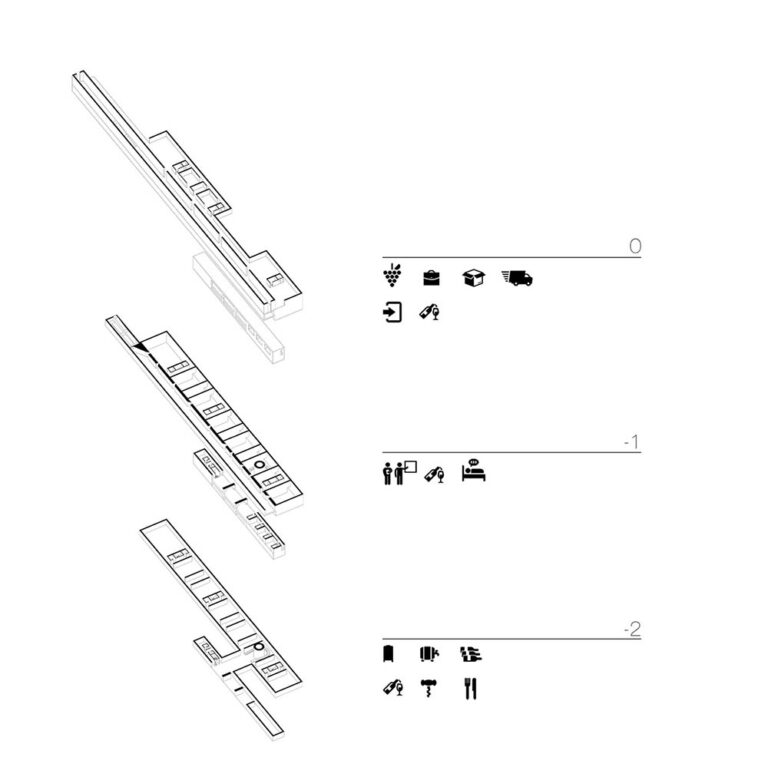

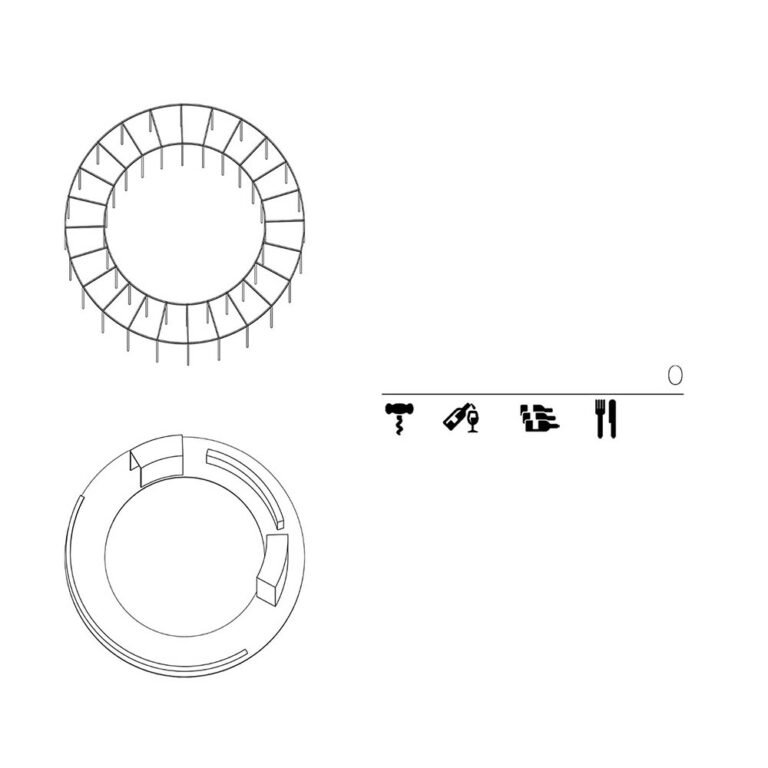

Ciò̀ che emerge alla fine è una sorta di composizione geometricamente ipotattica: solo un muro e alcuni piccoli frammenti. Un esploso funzionale attorno ad un muro tra infinti altri, fatto della stessa pietra cavata da sempre ma costruito secondo nuove regole della tecnica, prossimo, anzi già necessariamente all’interno del discorso della non forma. Questo muro non è sostruzione di terreni come i suoi progenitori ma, come il tempio lucchese, contenitore silente, nuovo tempio, qui dell’arte peculiare dell’appassimento delle uve. Un transito funzionale come per la gestazione di Bacco, dal grembo di Semele alla gamba di Giove, dalla terra alla vite, dalla pietra all’edificio. Tutto il resto è ciò che è strettamente necessario: percorsi didattici delle paleo-cave e della biodiversità della zona, vigneti sperimentali e di salvaguardia per le rarità e infine un padiglione effimero, tempio nel tempio, ove la liturgia della comunione con il dio, solo in alcuni precisi momenti dell’anno, potrà ancora aver luogo.

L’architettura, quella distante dalle logiche della mercificazione, necessita di esprimere sé stessa attraverso occasioni di dialogo e scontro con gli elementi che ne determinano i confini, di qualsiasi natura essi siano, perché́ così ha modo di raccontare, come in questo caso e ancora una volta, vere e grandi storie.

Gestione del progetto

Interplan Engineering & Constructions srl

Architettura

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

con

Luisa Palermo

Elisa Monaci

Giacomo Razzolini

Davide Lucia

Luca Venturini

Strutture

Ingegneria Pivetta srl

Michele Gasparini

Impianti

Enrico Pimazzoni

Cinzia Zecchin

Agronomia

Giuseppe Palleschi

Cristiano Rollo

Stefano Dionisi

Anno

2016