Museo della Scienza di Roma

Museo Scienza Roma

Molte città avevano tre nomi: uno pubblico, uno sacro e uno segreto. Il nome pubblico della Città Eterna era ed è Roma, quello sacro Flora, mentre quello segreto è ancora un mistero. Il segreto era questione importante e relativa al rispetto assoluto della vita arcana. Qualcuno ha provato a suggerire come il nome segreto di Roma risieda nel palindromo Amor. Roma, quindi, città dedicata a Venere (Amor) e perciò alla Bellezza, alla Natura (Flora), ma anche città duplice, molteplice, come nel senso profondo del suo palindromo (Roma-amoR) che sta, forse, nella venerazione del dio ancestrale Giano.

Questo progetto di concorso per il “Forum della scienza e del metodo scientifico” vuole evidenziare l’assunzione di una posizione nei confronti dell’Amore (bellezza), della Natura (equilibrio/cosmo) e delle molteplicità, nel dialogo sul ruolo che la scienza ha svolto e dovrà svolgere nel processo evolutivo della civiltà, o meglio, del ruolo dell’uomo empirico/scientifico nei grandi argomenti che ne perimetrano l’esistenza.

La scienza, “sistema di cognizioni acquistate con lo studio e con la meditazione”, deve allargare lo spettro di osservazione del campo teorico e operativo per tornare sistema di cognizioni. L’umanità non è più chiamata a conoscere solo i fenomeni naturali dall’esterno ma è parte integrante nell’evoluzione di questi. Il progresso deve individuare la sua traiettoria nel patto necessario, e non più differibile, tra umano e non-umano. In questo progetto, in forma sperimentale, cercano così di trovare coincidenza tre condizioni: definizione di una nuova alleanza proliferativa, indagine estetica sull’immaginario arcadico come pratica di progetto, verifica che le entità in gioco non siano un mezzo (per l’architettura e la sua immagine) ma davvero un fine universale.

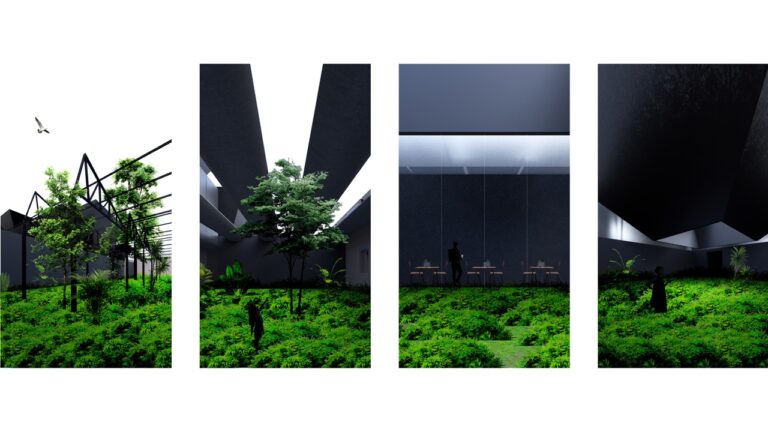

Le membra dell’esistente sono utilizzate come spoglie immanenti del passato, in grado di accogliere nuovi organi che appaiono come una nebulosa indefinita di oggetti necessari. Penetrato il recinto, la massa si dissolve lasciando intravedere vasti diaframmi biologici che si insinuano nell’architettura fatta di elementi sintetici, ad annunciare un principio insediativo che non fa altro che ri-organizzare ciò che l’abbandono ha già costituito. Il non-costruito configura il disegno in una forma costante di recinti verdi che cingono e delimitano gli spazi funzionali quale testo sul superamento dell’architettura come dualismo tra naturale e artificiale. Oppure, sperimentazione della possibilità che il biologico possa porsi sia come condizione di architettura (e non ornamento) sia, in prospettiva, come condizione di oblio dell’edificio stesso. Cioè, cosa ben nota ai monumenti dell’antichità, la messa in scena di uno stato di rivoluzione per evoluzione: il progetto di abbandono dell’architettura stessa.

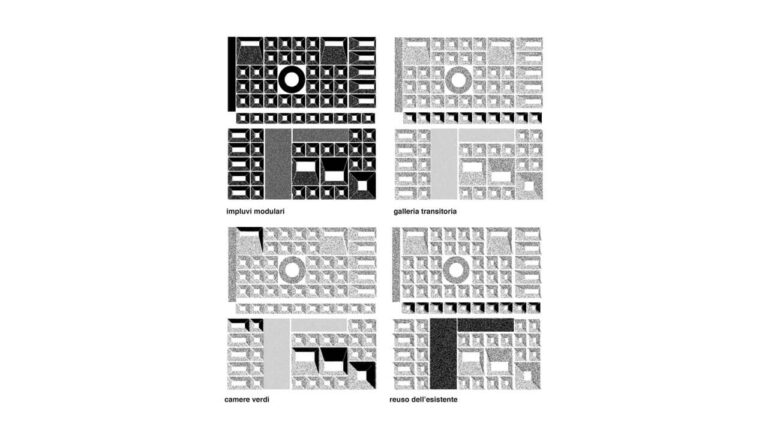

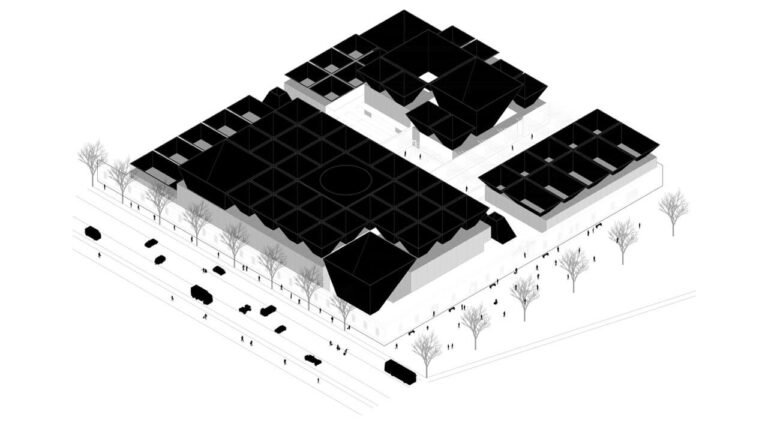

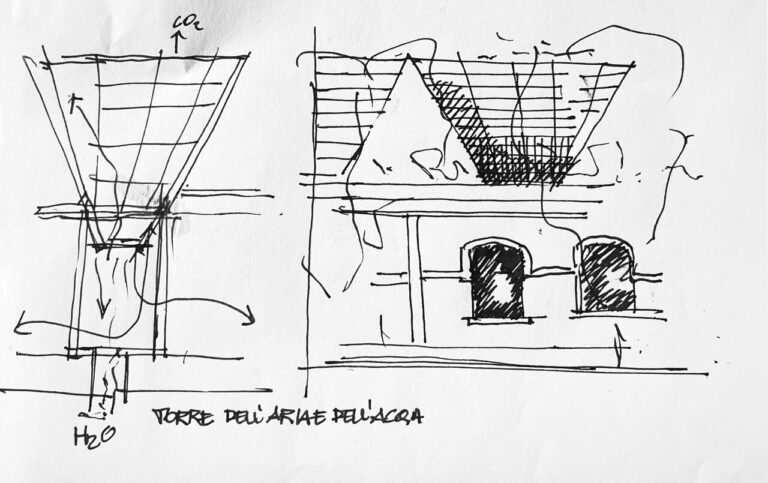

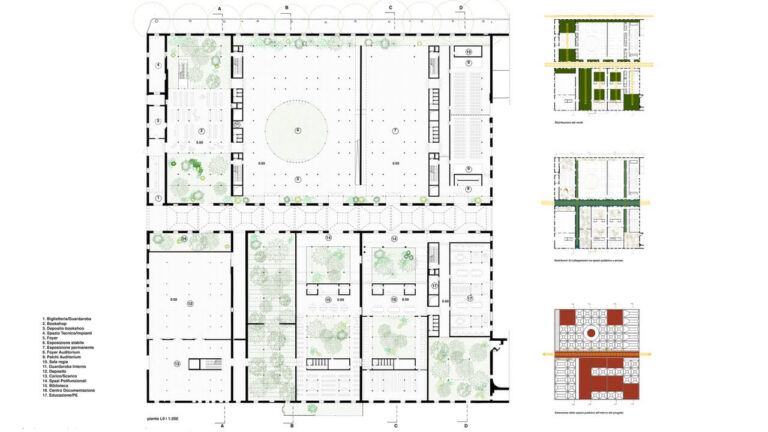

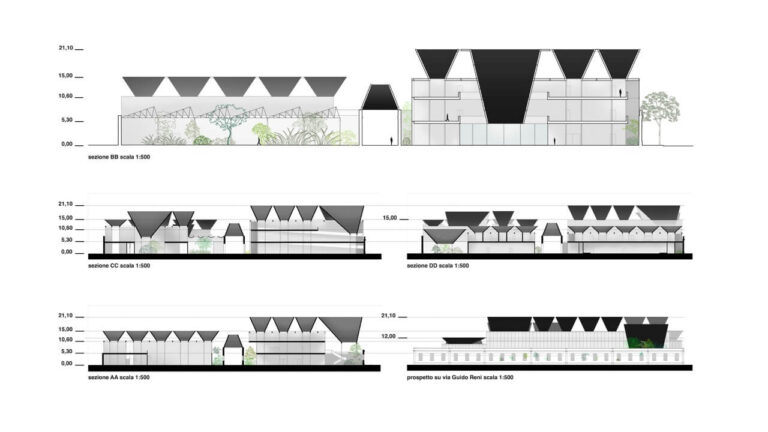

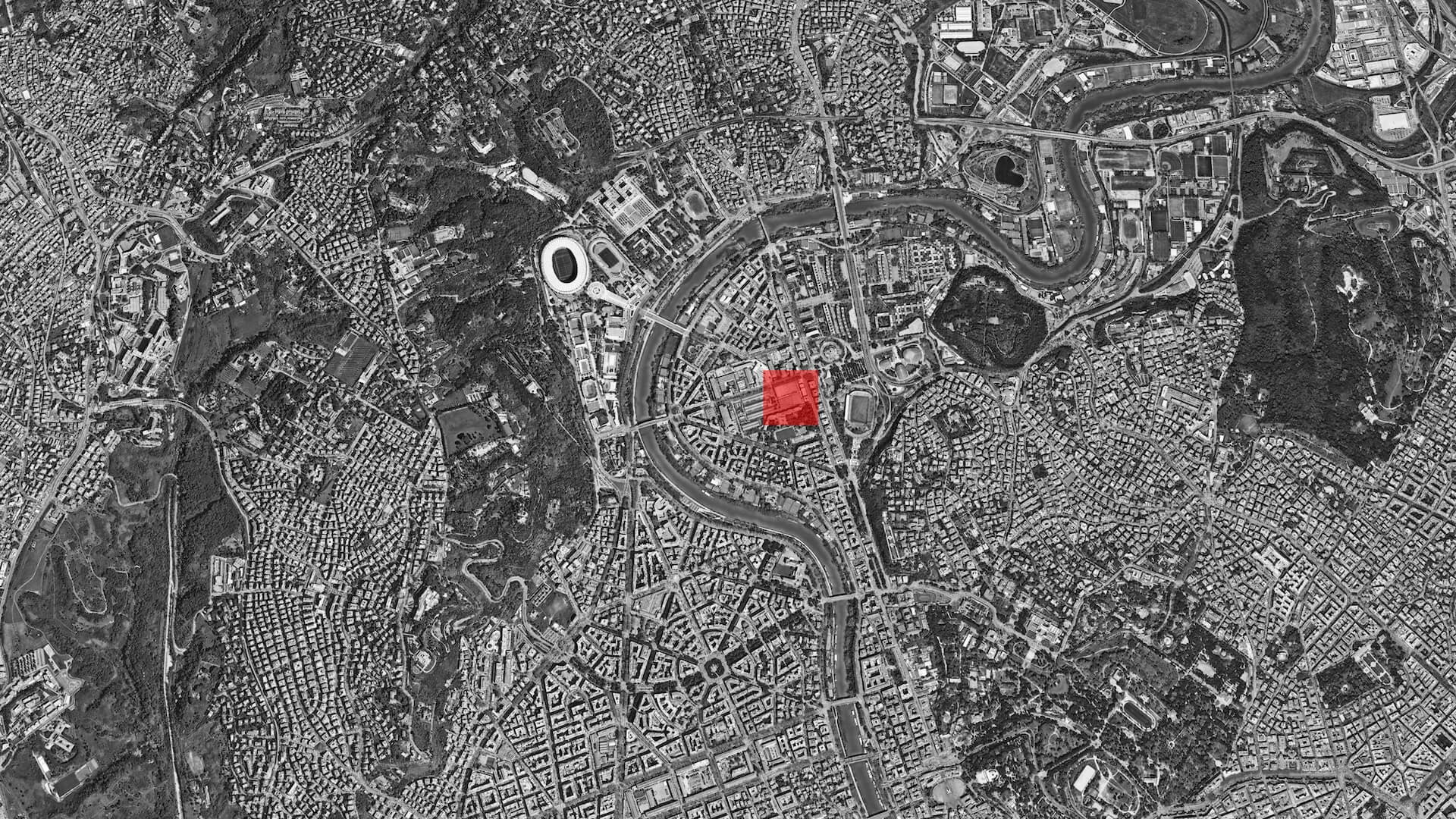

Si individua così un paesaggio continuo di dispositivi verdi che influenza il benessere dell’abitare, trasmissione senza interruzioni tra esterni e interni del corpo architettonico. Su Via Guido Reni, oltre il muro preesistente, la presenza di volumi che si organizzano tecnicamente e formalmente come “impluvi”, instaura una relazione geometrica antiproporzionale. La cortina muraria da recinto diventa “teca” che lascia intravedere il paesaggio vegetale interno. Al di là del muro, la permanenza della galleria centrale viene confermata come “cardo” distributivo, asse connettivo di transizione tra ambiti. Altri assi trasversali minori incrociano la galleria ed emergono quali volumi di collegamento verticale.

Il cardo diviene perno deterministico, quasi “classico”, tra funzioni accorpate per logiche d’uso. Da ovest, la composizione individua in sequenza servizi e spazi amministrativi, bookshop, foyer, sala espositiva per le collezioni temporanee, auditorium. Ai livelli superiori invece le esposizioni permanenti, temporanee e on-demand. Sempre da ovest, nel corpo sud, sono collocati gli spazi tecnici e i depositi, altre camere verdi che mantengono memoria dell’archeologia industriale conservandone l’ossatura delle strutture come biblioteca, laboratori di ricerca e per l’educazione e il public engagement; al livello superiore uffici e centro di documentazione sono connessi da una ulteriore camera verde.

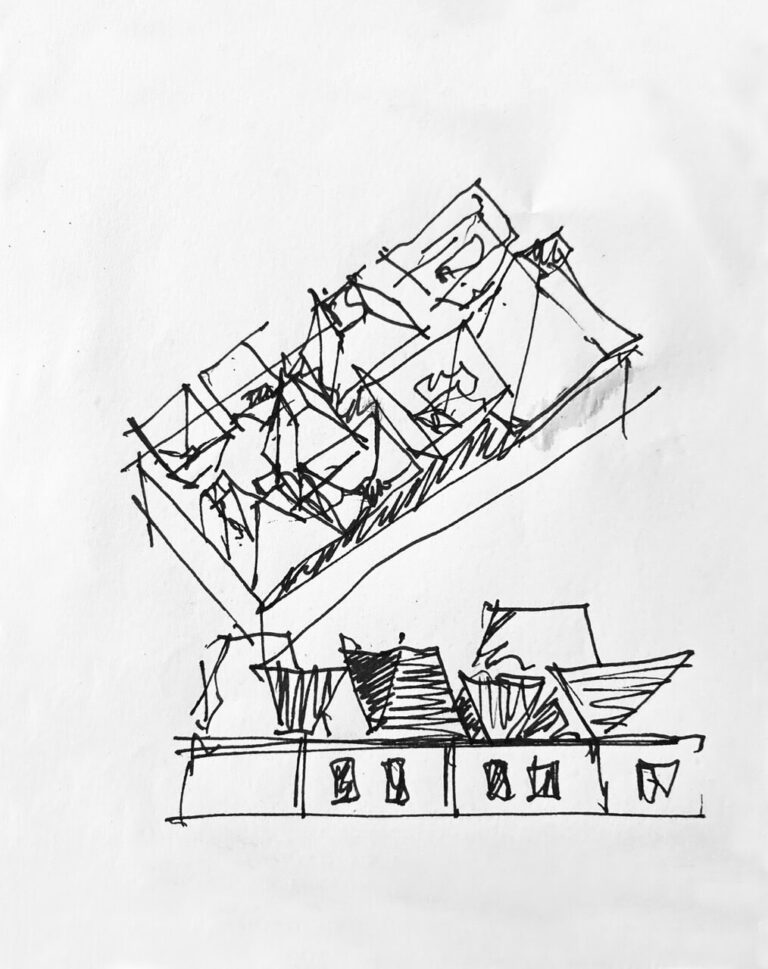

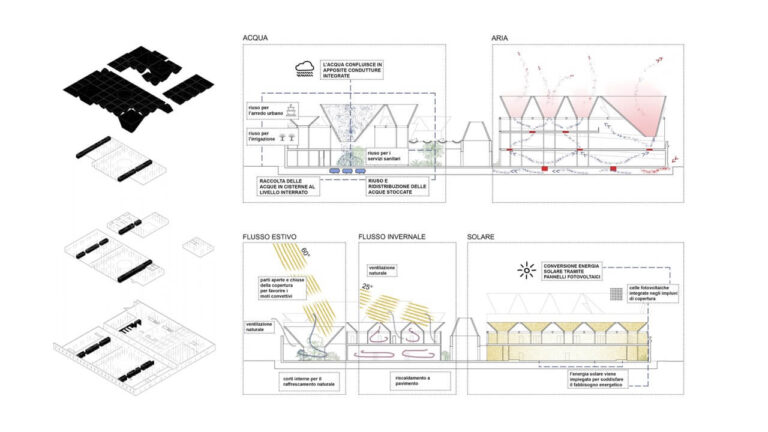

Le sezioni mostrano la complessa variazione spaziale dove convivono camere verdi insediate sotto archeologie industriali e spazi espositivi accolti sotto grandi impluvi che, come chiome, coprono le esposizioni aprendosi, dilatandosi e contraendosi. Questi sono strumenti di connessione terra-cielo, macchine per il tempo cronologico e meteorologico, raccolgono le piogge e la condensa per sfamare il biologico, illuminano le esposizioni come radure di luce nell’ombra sotto la quale il susseguirsi sincopato degli appoggi e lo svelarsi di fasci luminosi sintetizza un immaginario boschivo traslato nel campo del verosimile.

L’essenza dell’atteggiamento tecnico è determinata dalla volontà di costituire delle spazialità tettoniche in cui radure espositive sono misurate da coaguli di appoggi verticali in acciaio a sorreggere la struttura di copertura e i solai in acciaio.

Gli elementi di tamponamento sono in materiali sintetici performanti, totalmente riciclabili, autopulenti e in grado da ridurre le sezioni strutturali: l’involucro opalescente in policarbonato coibentato a nido d’ape e gli impluvi in polimero naturale ETFE.

Per le parti esistenti vincolate, mai coinvolte dalle nuove opere, è contemplato solo un restauro conservativo.

Architettura

Industria38, Michelangelo Pivetta, Marcello Verdolin

Bodàr, Francesco Messina, Giuseppe Messina, Marco Messina

Duccio Fantoni, Mattia Baldini, Mikhail Fabiani, Laura Mucciolo

Strutture

AEI Progetti, Niccolò De Robertis

Impianti e sostenibilità

ADV Associati, Andrea Dalla Valle

Progetto

2023