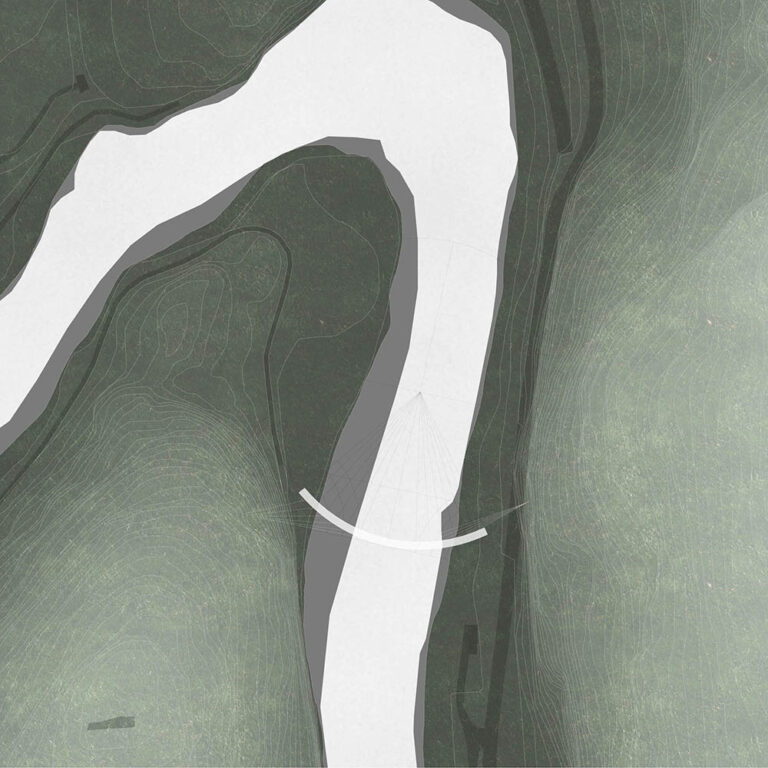

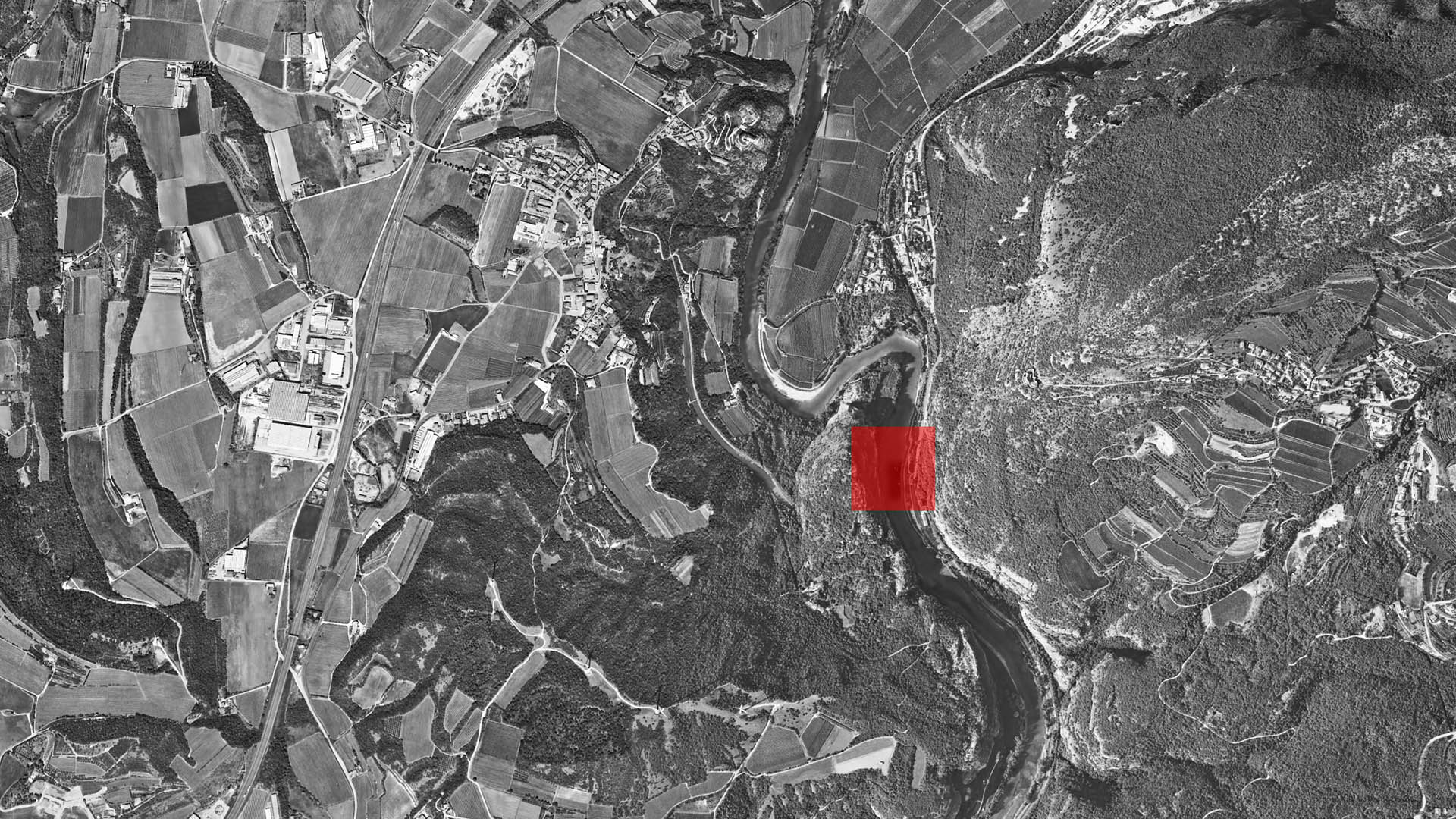

Ceraino

Ponte nella Chiusa di Ceraino

Attraversare la Chiusa

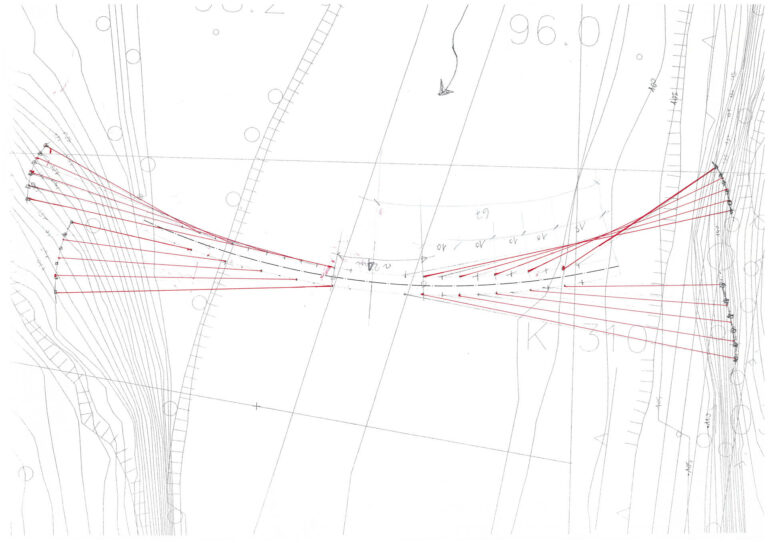

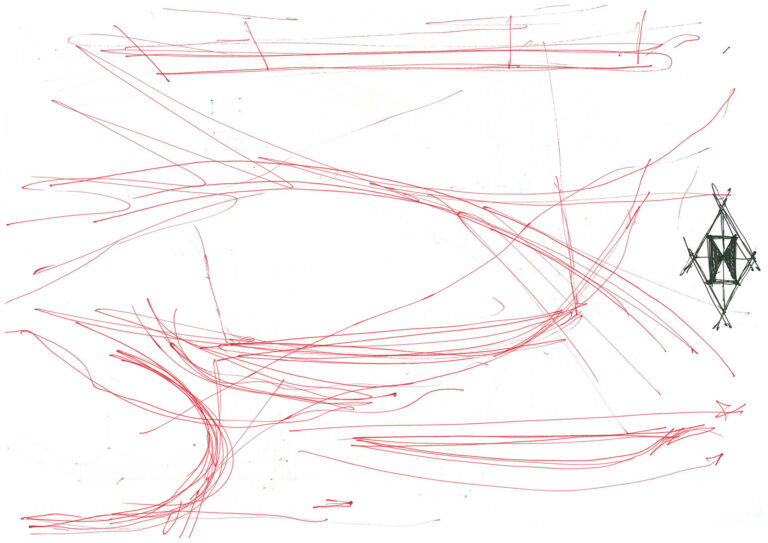

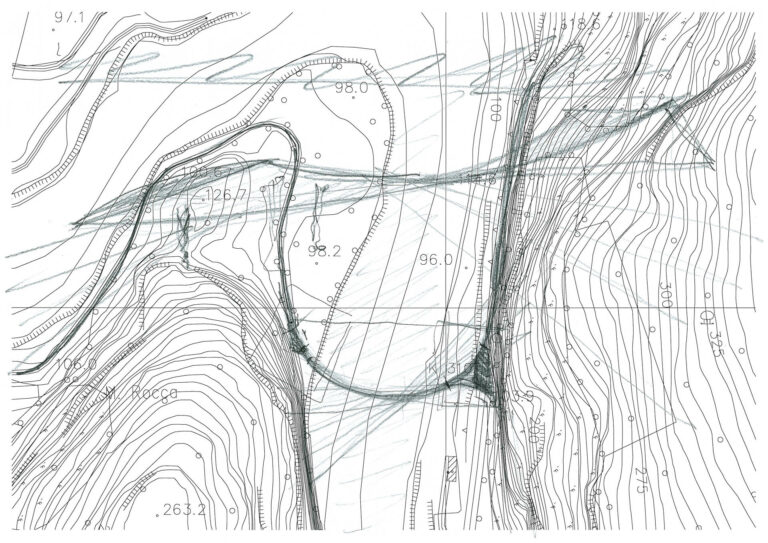

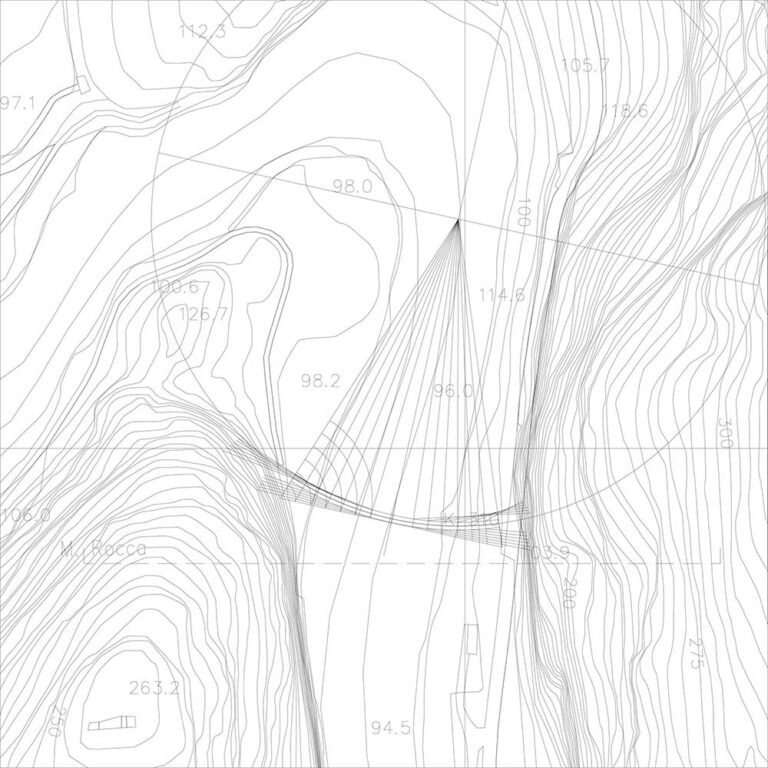

La Chiusa di Ceraino è uno dei luoghi più interessanti d’Europa, non solo per le peculiari caratteristiche del paesaggio ma anche per la sovrapposizione a queste in un ambito storico piuttosto denso. Al suo sbocco nella Pianura Padana l’Adige, e prima di lui il ghiacciaio, nei millenni ha trovato la forza di scavare una gola profondissima dividendo in due un monte. Le pareti scoscese, alte fino a trecento metri, si inabissano direttamente nell’acqua del fiume per la lunghezza di un paio di chilometri. Qui il paesaggio distinto dalle gigantesche pareti rocciose e dall’ambiente selvatico dei boschi sul fiume ha in qualche modo fermato il tempo nonostante la presenza delle infrastrutture umane che si incuneano nello spazio ridotto della Chiusa a ricordarne la sua importanza strategica. Qui anche l’acqua del fiume, da altre parti piuttosto impetuosa, qui trova una calma inusuale. Ovunque sono presenti però i segni del passato, antico e recente, che in questo stretto e breve lembo topografico ha collaborato a promuovere un’ulteriore immagine di mito legato alla Chiusa. Nella storia di qui sono passati tutti, uomini neolitici, commercianti etruschi, legionari, consoli, imperatori, re barbari, papi, ancora imperatori, alpini, turisti, motociclisti, camperisti. Dopo il castelliere romano, i longobardi, i franchi, gli scaligeri, i veneziani, gli austriaci, gli italiani, hanno lasciato tutti, chi più chi meno, impronte del loro passaggio e della loro presenza. Alle spalle della nota trattoria, luogo di ritrovo domenicale per squadroni di motociclisti, fa bella mostra di sé, con le sue mura in pietre poligonali, ancora il forte-stazione ferroviaria austriaco. Zona di confine e di transito tra nord e sud, ma non tra est e ovest, solo gli austriaci ebbero l’occasione di costruire una piccola passarella in legno per collegare le due rive che, distrutta subito nel 1915, non è stata mai più ricostruita. L’ultimo barcaiolo, che più per tradizione che per lavoro, traghettava ormai poche persone al giorno è venuto a mancare negli anni Sessanta; il coevo trionfo dell’automobile come mezzo di trasporto d’elezione ha fatto tutto il resto. L’esigenza di connettere le due rive è rimasta, rinforzata dalla nuova condizione turistica legata al ciclismo e alle piste ciclabili europee, meno la forza delle amministrazioni di sapersi imporre nelle scelte e nella soluzione di necessità rispetto alle infinite briglie amministrative che sembrano, a volte, inchiodare ogni scelta di sviluppo, a maggior ragione quando questa è segnata dal marchio della necessità positiva e araldica di emancipazione di un territorio. Dopo molti progetti bocciati per costi, impatti ambientali, dinieghi del Genio Civile all’intromissione di qualsiasi cosa nell’alveo del fiume, più per disperazione che per scommessa ha chiesto di escogitare una soluzione che potesse risolvere tutte le questioni emerse durante una decina di anni di pareri negativi. Il problema del ponte come tipo dell’architettura è una cosa che da sempre affascina e alla quale non si riesce a dire di no. Il fatto che questo oggetto in sé racchiuda quanto di meglio tecnicamente possibile con l’unico straordinario fine di congiungere due terre, lo rende quanto di più interessante e coinvolgente possa essere affrontato nei termini dell’architettura e dell’ingegneria. La massima carica religiosa dei latini, ancora oggi usata dai cristiani, era quella del Pontifex, letteralmente colui che costruisce i ponti. Che fossero quelli immaginari della religione tra l’uomo e dio o quelli reali sul Tevere, o forse tutti e due, poco importa. È la straordinarietà dell’intento a rendere straordinario il suo progetto, un segno altissimo di civiltà a dimostrazione delle capacità tecniche, artistiche ed economiche di una collettività. Il problema di come risolvere una campata di quasi cento metri senza l’utilizzo di pile e pennoni per stralli, o archi che avrebbero aumentato l’impatto paesaggistico, come già rilevato dalle commissioni, è il problema determina tutto il progetto. Come accade ogni volta, davanti ad un problema che pare irrisolvibile, a conferma che in architettura nulla si inventa ma tutto, al massimo, si reinterpreta ecco che la soluzione è già in letteratura. Il modello è quindi attinto dall’opera di un grande progettista americano, forse l’unico vero allievo americano di Mies van der Rohe alla scuola di Chicago: Myron Goldsmith. Il suo progetto per il Ruck-a-Chucky Bridge in California, sviluppato con SOM nel 1978, è diventato immediatamente il primcipale riferimento tipologico e tecnico. Configurazione topografica e planimetrica del tracciato stradale, in curva, si sovrappongono in quella che senza alcun timore può essere definita una pura citazione. Gli stralli perdono quindi i loro pennoni per agganciarsi direttamente alle pareti rocciose che sono già perfettamente disposte geometricamente e geotecnicamente a sostenere il peso di un unico sottilissimo impalcato in acciaio lungo circa 110 metri. La sezione di questo è disegnata per rispondere attivamente alle raffiche di vento che nella Chiusa possono arrivare a punte superiori ai 100 chilometri orari. L’aerodinamica deportante della sezione prevede che il ponte in condizioni di forte vento non si sollevi ma al contrario si abbassi, schiacciato dal flusso deportante sfruttando le capacità di risposta al carico degli stralli appositamente dimensionati. Alla fine, quel che dovrebbe risultare è un progetto che chiaramente affronta il problema di relazione con il paesaggio secondo un lessico non rivolto alla mimesi ma piuttosto alla combinazione con esso. La condizione tecnica che in questo tipo di architettura, alla fine, garantisce ogni soluzione relativa alla forma diventa matrice linguistica di un rinnovato sapere e di una rinnovata necessità umana nell’esprimerlo. Per chi lo ha progettato, altro non è che l’ennesimo tentativo di provare a dar corso all’insegnamento miesiano riguardo l’espressione del fatto tecnico come soluzione di una successiva condizione formale.

Architettura

Michelangelo Pivetta

Marcello Verdolin

con

Giovanni Pivetta

Strutture

Ingegneria Pivetta srl

Impianti

Donato De Pizzol

Anno

2011